支援事例

支援事例

(輝創株式会社×名古屋大学・小橋先生)

- 会社名

- 輝創株式会社

- 設立

- 2012年3月

- 所在地

- 愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-22 クリエイション・コア名古屋

- 代表者

- 前田 知宏

- 資本金

- 800万円

- 背景

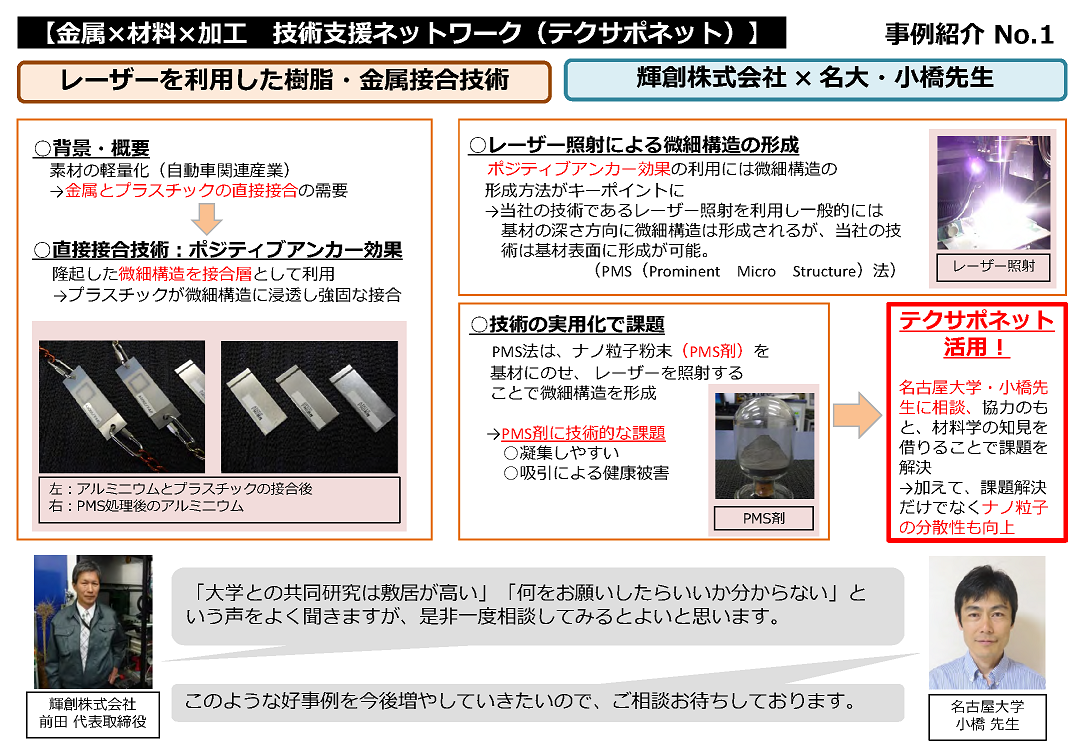

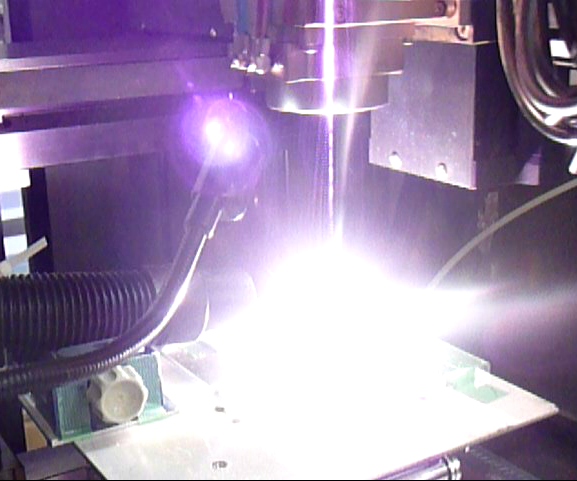

- 現在、自動車産業等の分野において素材の軽量化が求められており、金属とプラスチックの直接接合技術が必要不可欠な技術となっております。金属とプラスチックを接合させる方法として、隆起した微細構造を接合層として利用するポジティブアンカー効果と呼ばれる接合原理があり、実用化するにあたっては微細構造をどのように加工するのかが課題の一つとなっております。輝創株式会社では、金属表面に隆起した微細構造に特殊な混合粉体(PMS剤(Prominent Micro Structure))を置き、レーザー照射により形成するPMS処理を開発し、特許を取得するに至っております。

テクサポネットを利用したきっかけ、及び、その成果

PMS処理を行うにあたり、PMS剤の物性が非常に重要になります。表面に隆起した微細構造を形成するだけであれば、自社で成功していますが、実際に工業現場での使用を想定すると、様々な課題が生じてきました。

従来は、粉末に金属とナノカーボンを用いていましたが、ナノ粒子には「凝集」「体内への粒子の吸引による健康被害」等の取り扱いの困難性が課題となっていました。

現在に至るまで、輝創株式会社の専門はレーザー加工であり、材料分野に関して情報を集める余裕がない中で、当地域で材料、特に異種材料接合に関する知見がある企業、人物を探している中で、名古屋大学小橋先生の研究室のホームページを見つけ、相談をしたところ、新しい材料を紹介していただきました。

その結果、上記の問題点が解決された他、粒子の分散性が向上する等、技術的に躍進しました。これにより、工業現場での実用化もしやすくなり、名古屋大学と共同で特許の出願をしました。

現在、当技術は自動車部品、情報家電部品(スマホ部品)等様々な業界から利用をしたいという声があり、また海外企業からも注目されております。このような大きな需要に応えるために、今後はPMS剤の量産化を目指していきたいと思っております。

共同研究を行うことでよかったこと

専門分野以外の知見を得られることと開発した技術の分析をしていただけることだと思います。現在は、1分野で一つの技術を製品化(サービス化)し事業化まで発展させることは非常に困難です。

そういった中で、従業員の少ないベンチャー企業は社として保有する専門分野は非常に狭く、外の企業、研究者と「繋がっていくこと」でそういった不利をカバーする必要があります。

大学と共同研究をすることで、足りない専門性をカバーし、なおかつ学会等で得られる最新の知見を共有していただけることで、自らの視野も広がり、新たなアイディアの着想に繋がりました。

また、開発した技術の分析をしていただけるという点については、例えば今回のPMS剤の開発において、PMS処理における粒子合成反応の反応メカニズム解明をしていただけたことが、技術的な躍進に繋がったと思います。

PMS剤は複数粒子の混合粉体であり、レーザーを照射した際に、異なる物質同士の粒子が粒子合成反応を起こすことで別物質になります。本反応のメカニズムの解明を行うことで、表面形状をコントロールするためには、「サイズ」「大きさ」「割合」等どのような物性値が支配しているのかを特定するきかっけになります。

一方で、ベンチャー企業を始めとした中小企業が物理メカニズムを解明するには、人材、機器が不足しており、そういった不足を補っていただけたという点で、大学との共同研究は本製品の開発の大きな助けになりました。

お問い合わせ

お問い合わせ

技術相談についてはこちらのページをご覧ください。

テクサポネットについては、下記中部経済産業局 イノベーション推進課(世話人)あてにお願いします。

中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

住所 :〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号 :052‐951‐2774![]()

MAIL :bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。