2025年10月21日

今回のキラリ公設試では、石川県工業試験場に伺い、能登半島地震で被害に遭われた地元酒蔵への支援について、辻さん、山崎さんにお話を伺いました。

左:辻さん 右:山崎さん

Q1能登半島地震での酒蔵の被害状況を教えてください。

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、奥能登地域(輪島市・珠洲市・能登町)にある全11の酒蔵すべてが被災しました。内訳としては全壊が5蔵、半壊が6蔵で、 いずれも深刻な被害を受けました。奥能登の酒蔵は、古くからの木造建築が多いため、地震の影響で建物が大きく損傷したほか、浸水や製造設備の深刻な被害も相次ぎ、 酒造りの継続が極めて困難な状況になりました。半壊した酒蔵では、設備の修復や人員の確保が難しく、やむを得ず製造規模を縮小して対応しています。一方、全壊した酒蔵については、 現在も再建には至っておらず、再建が進むまでの間、県内の他の酒蔵の施設を借りて酒造りを続けているのが現状です。

Q2石川県工業試験場ではどのような支援をされたのですか?当時の状況なども教えてください。

地震の発生後しばらくして、被災した能登の複数の酒蔵等から「蔵から酵母を採取・保存してもらえないか?」との相談がありました。酒蔵に住み着く酵母は、 それぞれの酒蔵の環境に適応した特別な酵母であり、その蔵でしか味わえない唯一無二の風味を作り出してくれる、とても大切な存在です。ちょうど私たちも 「何か支援できる事はないか?」と模索していた中でしたので、貴重な酵母を保存することで、能登の酒蔵が事業を再開した際、再建・復興の一助になるのではないかと考えました。

そこで、菌の分離・遺伝子解析を得意としている石川県立大学とも連携し、倒壊した酒蔵のタンクや柱など酵母がいる可能性の高い場所から酵母の分離を行いました。その結果、被災から3ヶ月ほど経過していましたが、酵母の存在が確認できたため、酵母の保存・選抜を行いました。石川県立大学では、分離した酵母の遺伝子解析を行い、酒造りに適した酵母であるかを評価しました。工業試験場では、小規模な試験醸造を行い、実際に酒造りに使える酵母かを一つずつ検証していきました。その結果、数百にのぼるサンプルの中から、酒造りに適した酵母をいくつか選抜することができました。2025年6月からは、その酵母を使った100kgスケールの試験醸造が、分離元の蔵で始まりました。この際、工業試験場では、通常の酵母と比べたときの発酵特性の違いや、発酵制御の方法など、技術的な支援を行いました。

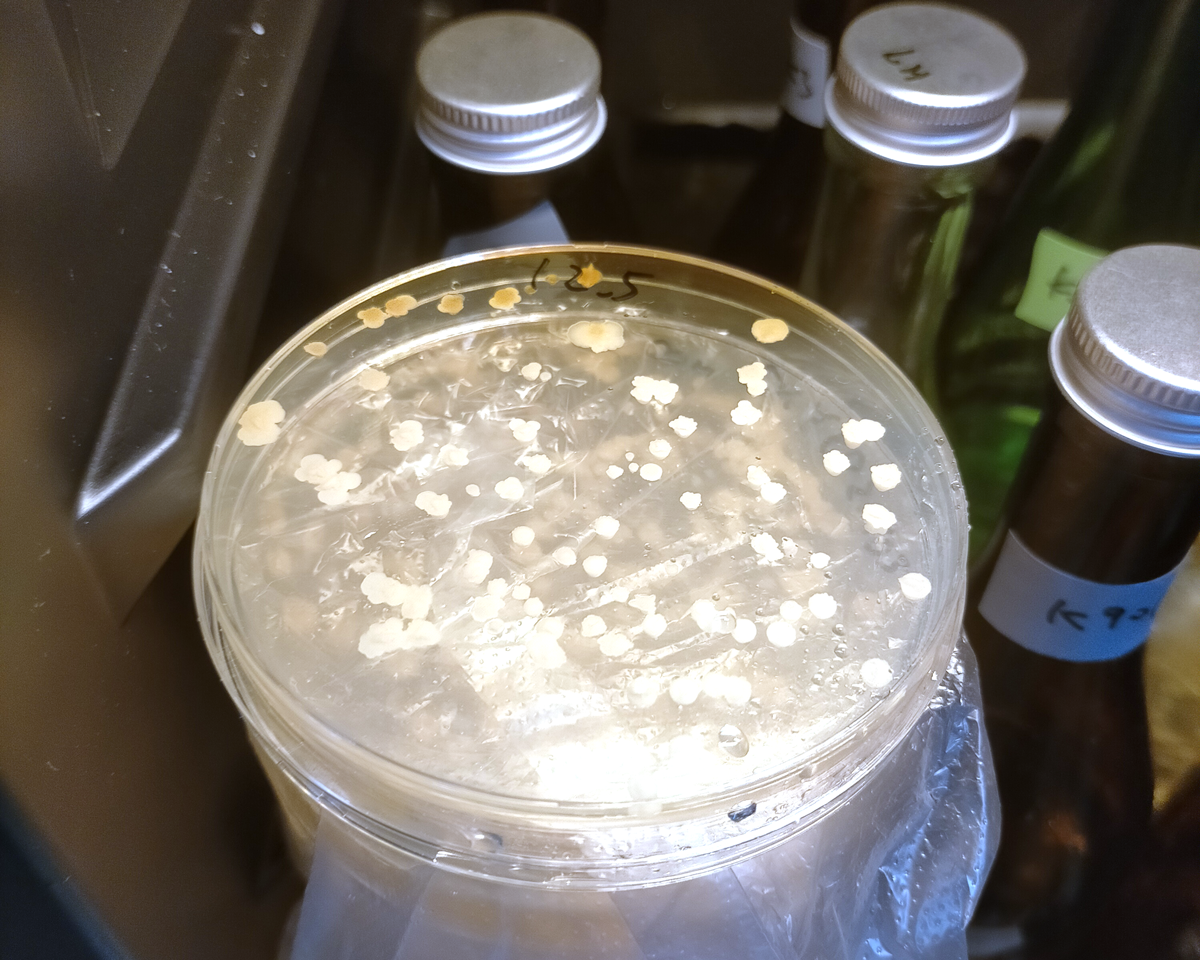

分離された酵母

冷凍保存された酵母

試験醸造酒

Q3冷凍保存した微生物や菌の期限はあるのでしょうか?

一般的に冷凍すると氷の結晶が細胞を傷つけますが、-80℃では冷却速度が速いため氷の結晶が小さく、細胞へのダメージが比較的少ないです。

さらにグリセロールを用いた保護剤を加えて冷凍保存することで、氷晶の形成を抑え、細胞膜の損傷を防ぎ、半永久的に保存が可能です。

Q4今後どのように支援、貴場の活用をしていただきたいですか?

今後は、試験醸造の成果を踏まえ、来期には本格的な醸造(600kgスケール)へと進める予定です。その際にも、引き続き発酵制御や成分分析などの技術的な支援を継続し、 こうして見つかった酵母を使ったお酒を、「地震にも負けなかった酵母で醸した酒」として、震災復興酒という新たなブランドづくりに役立てていただきたいと考えています。 また、お酒用の酵母だけではなく、お酒用の乳酸菌、倒壊した醤油蔵の酵母や乳酸菌なども分離・保存しており、今後様々な商品展開にも繋がればと考えています。

工業試験場では、微生物の保存にとどまらず、成分分析、人材育成、研究連携など、幅広い支援が可能です。今後も地域の産業復興と継承に向けて、 酒蔵や大学などと連携しながら、長期的な視点で支援を続けていきたいと考えています。

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。