2025年9月5日

今回のキラリ公設試では、岐阜県高山市で住宅建材や家具製品などの地場産業の振興を目的として新材料・新製品の研究と技術支援を行っている「岐阜県生活技術研究所」に伺い、国産広葉樹の活用促進に向けた取組について研究員の今西さん、足立さんにお話を伺いました。

左:足立さん 右:今西さん

Q1岐阜県生活技術研究所について教えてください。

材料開発分野においては、長年培ってきた木質系材料の加工技術や評価技術を基盤とした材料・技術の研究を実施しています。また、製品企画分野においては、木製家具において蓄積した人間工学的評価を基盤として製品の研究開発を行っており、家具以外の生活製品も研究の対象としています。これらの研究は、「産学官民」の連携により、使用者の目線を取り入れながら、先進的かつ効率的に進めることにより技術移転などの支援を行っています。

Q2近年はどのような支援をされているのですか?

当所では、住宅建材や家具製品産業を中心に支援を行っていますが、この業界で必要とする広葉樹材は8割以上を輸入材に依存しているのが現状です。

しかしながら、輸入材は世界情勢などが安定供給や仕入価格に影響する恐れがあることに加え、SDGsの観点から国内の森林資源を活用することで山林を健全に保全しようという機運の高まりから 国産材の活用が注目されてきています。

当所は、森林総合研究所が中心となって結成された研究コンソーシアム「地域産広葉樹の家具・内装材への利用技術の開発コンソーシアム」(令和4年度~令和6年度)」に参画し、 家具・内装材分野での国産広葉樹材の利活用の拡大を目的とした技術開発を実施しました。

Q3国産材の活用にはどのような課題があるのですか?

国産材は、輸入材に比べ「小径で大きな板が取れない」、「材料物性のばらつきが大きい」、「同一樹種の調達が困難」等の課題があり、安定した質・量の確保が困難であったため、 これまでは主にチップ用等の低質材として扱われていました。

国内資源への転換にあたっては、これまで用材として利用されてこなかった広葉樹の活用が模索されていますが、樹種固有の材質・物理特性、加工性に対するデータが未整備であることから、 早生樹であるセンダン、ハンノキ、さらに飛騨地域に生息するホオノキ、コナラの4種の基礎的な物性評価や加工技術の開発に取り組んできました。

Q4利用技術の成果をご紹介ください。

国産材は、輸入材に比べてまとまった量の確保が難しいことに加え、小径であることから単一材で家具等に使用することが難しく、利用にあたっては複数の樹種を組み合わせる必要があり、 異樹種での接着集成が欠かせないと考えています。

そこで、まず物性の異なる樹種同士を接着した材料について、接着性能や温湿度負荷に対する寸法安定性などの特性を明らかにしました。 そして、異樹種同士を接着した材料を用いた切削加工で特に問題のないことを確認し、さまざまな試作提案を通して国産広葉樹の利用拡大を図る取組を行いました。

テーブルやスツールといった家具や、ネクタイやプレートといった小物類などの試作物の展示を様々な機会に行い、ユニークな木目や色調に好意的な意見をいただいています。

テーブル

スツール

ネクタイ

プレート

※これらの試作品に関する研究は、生物系特定産業技術研究支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」 (JPJ007097) の支援を受けて、【課題番号04012B2】「早生樹等の国産未活用広葉樹材を家具・内装材として利用拡大するための技術開発」の委託研究により実施しました。

Q5どれも木目が素敵ですね!今後の国産広葉樹の活用はどうなるのでしょうか?

飛騨地域では、木製家具製造企業の間で地域の広葉樹を使う機運が高まり、現在では各社がそれぞれ国産広葉樹材の活用を模索しています。 丸太から板材に製材するには、乾燥の過程で温度と湿度の条件、乾燥時間など様々なノウハウが必要ですが、輸入材は既に乾燥された板材の状態で入ってくることが多いため、 国産広葉樹材の製材に必要なこれらのノウハウが不足している状況です。

物性評価の体系的な調査は民間企業においては困難であると考え、当所において飛騨地域産広葉樹のデータを収集、体系的に整理し、 木工関連企業へデータを提供することで製造に役立ててもらうため、調査を開始したところです。

広葉樹材については、例えば飛騨地域ではナラ類やブナが比較的多く生育していますが、戦後、その原産地となる広葉樹林が十分に管理されてきたとは言い難く、結果的にほぼ人の手の入っていない天然林となってしまっており、さらに各伐採地で生育する樹種は多種多様です。その結果、原料となる樹種についても、様々な種類のものが山から切り出され地域で木材を集積する土場にやってきます。広葉樹林を可能な限り有効に活用するにあたっては、地域の多様な樹種に関する知見を広げていく必要があります。 物性評価には多くの作業が必要となるため、可能な限り効率的な評価手順を構築できないかと現在検討を行っています。

Q6その他の取組やPRしたいことはありますか?

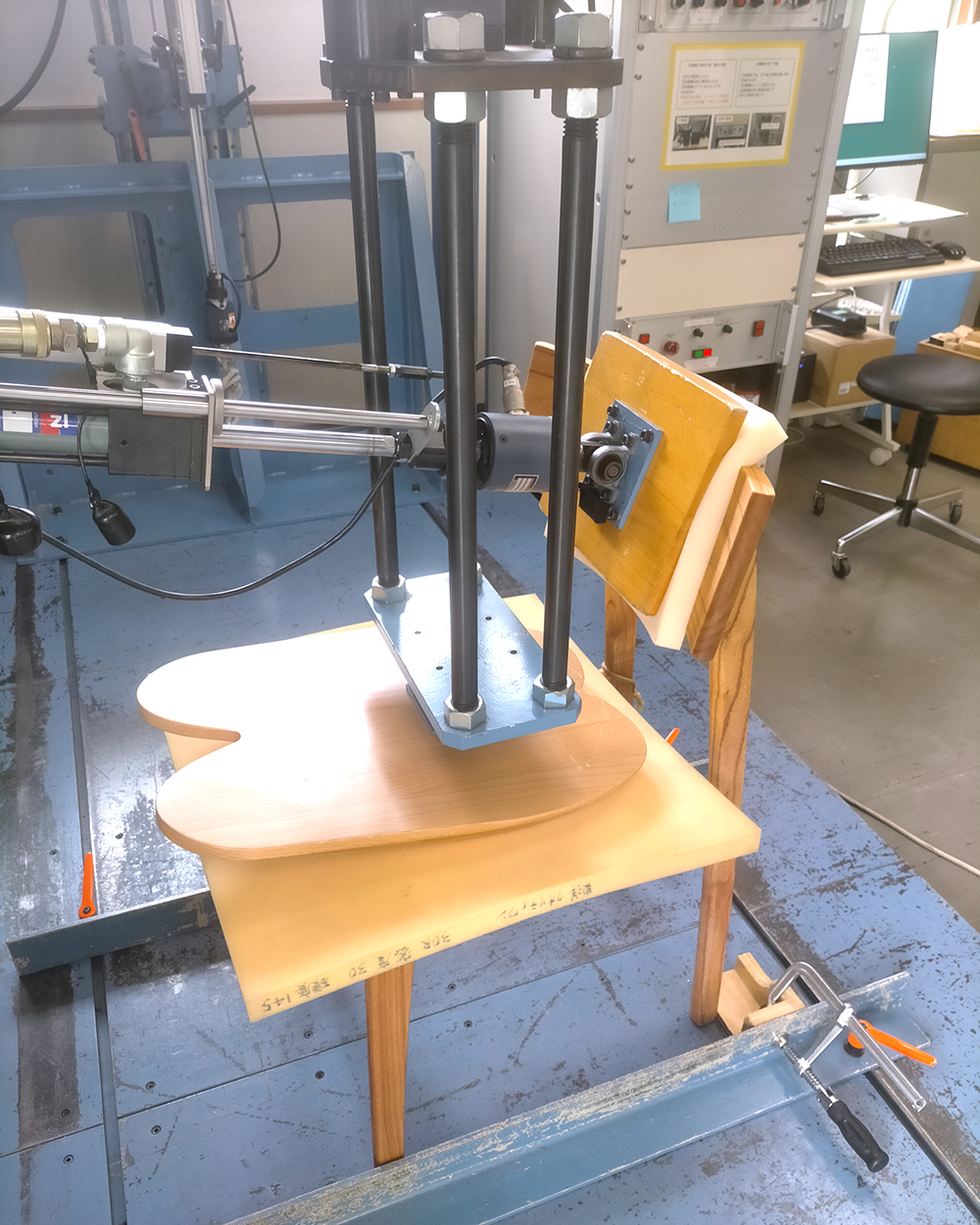

当所は木工製品を主な対象として、各種依頼試験にも対応しています。例えば、椅子試験機や家具試験機など、 国内でもそれほど多くないと思われる機器を用いた試験を実施できる体制となっています。

これらの試験機については、製品形状での試験が可能ですが、家具製品はその形状が様々で、特に独創的な形状の製品についても試験を希望される場合があります。 そういった場合においても、試験に先立って製品の形状・写真や図面等を見ながら打ち合わせを行い、治具を作成するなど、依頼主と一緒に考え、可能な限り対応をしています。 木製品に関する試験やお困りのことがありましたら、何でもご相談ください。

音響試験

環境試験

いす試験

テーブル試験

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。