2025年9月2日

今回のキラリ公設試では、名古屋市工業研究所に伺い、令和4年度に導入された「吸音率・音響透過損失測定装置」について、計測技術研究室の野々部室長、安藤研究員にお話をお聞きしました。

左:野々部室長 右:安藤研究員

吸音率・音響透過損失測定装置(実験室法)

吸音率・音響透過損失測定装置(音響管法)

Q1吸音率・音響透過損失測定装置とはどのような装置ですか?

製品や素材の防音特性を評価する指標として用いられる吸音率(吸音性能)と音響透過損失(遮音性能)の測定・評価が可能な装置です。

測定方法には、写真のとおり音響管法と実験室法の2種類があります。音響管法は、小さな試料(直径10cm程度)での測定が可能であるという特徴があります。ただし、音響管の中に円柱状に成形した試料を入れ込む必要があることから、ウレタンフォーム、フェルトなどの成形が可能な試料が主な対象となります。実験室法は、約1m2の試料による実製品に近い状態での測定が可能である点が特徴です。

一般的には、開発初期段階では音響管法が用いられ、試作品や完成品の評価には実験室法が使用されるという使い分けがされています。

音響管法

実験室法

Q2装置のアピールポイントを教えてください。

実験室法による防音性能評価ができる点です。建材を測定対象として規格化されたJIS規格では測定に大きな面積(約10m2)の材料が必要ですが、実験室法では比較的小さな面積(約1m2)の試料による測定が可能です。

研究開発フェーズでは、試作可能なサイズが限られることが多く、大規模な残響室で求められるような大きな試料を用意し測定することが困難な場合がありますが、本装置を用いることで、小さな試料でも性能確認が可能となり、開発初期から製品設計への迅速なフィードバックが期待できます。このような小さな試料に対応可能な測定装置は、全国的にも非常に限られており、貴重な設備となっています。

さらに、音響管法とは異なり、試料の材質や形状にも柔軟に対応できるため、防音製品や建材に限らず、さまざまな製品・材料への活用が可能です。本装置の導入により、これまで測定が困難だった試作品や素材などについても、迅速かつ効率的に防音性能を評価できるようになりました。

Q3測定可能となった素材や製品などはどのようなものがあるのですか?

これまで測定が困難だった椅子やパーテーションなどの実製品についても、防音性能の評価が可能になりました。従来の測定手法では、鉄板などの材料に対する評価は行ってきたものの、実製品の防音性能を評価することができない点が課題となっていました。本装置の導入により、自由な形状や構造を持つ試料にも対応可能となり、実際の使用環境を想定した評価が行えるようになりました。

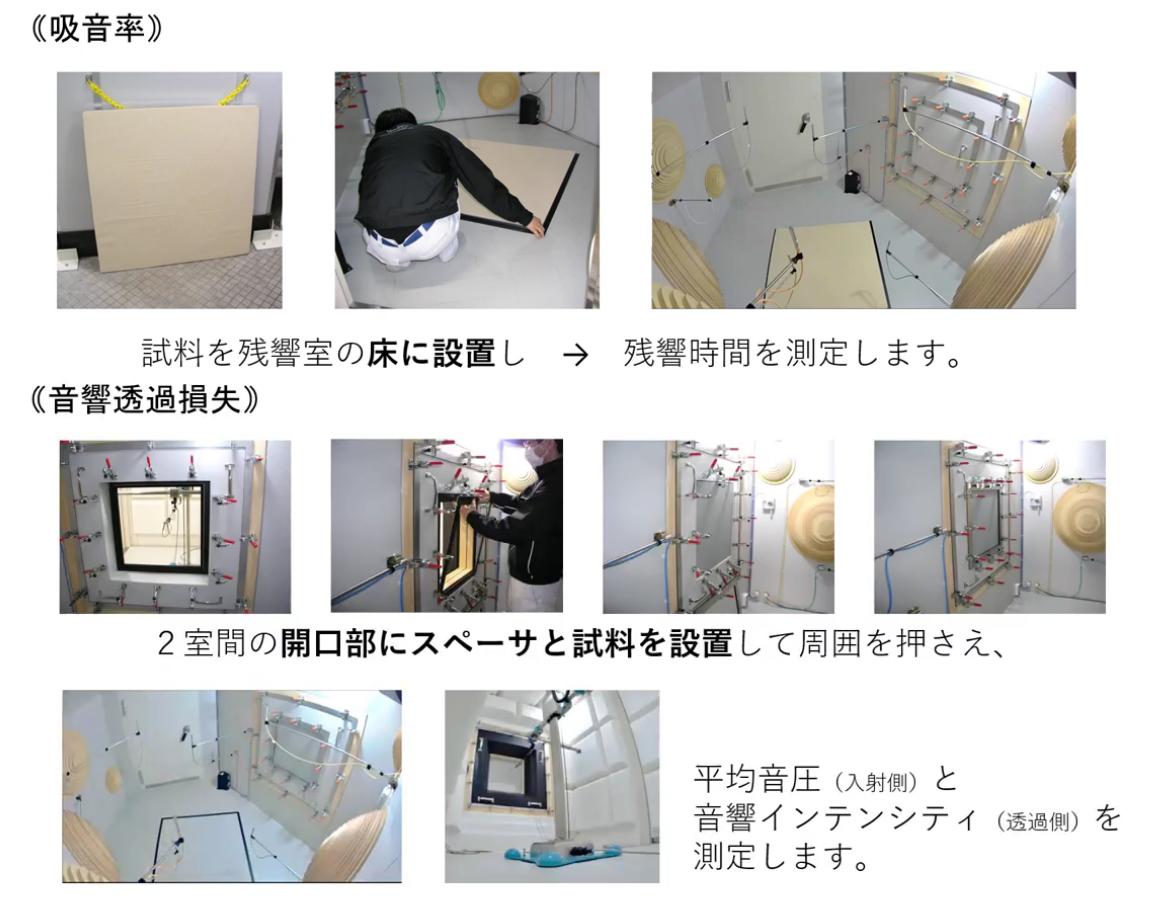

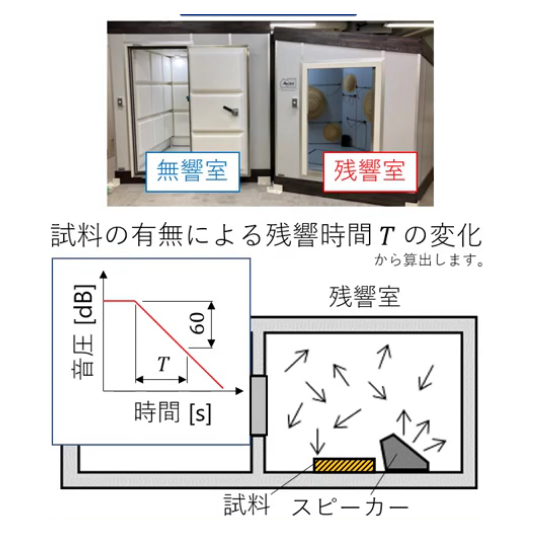

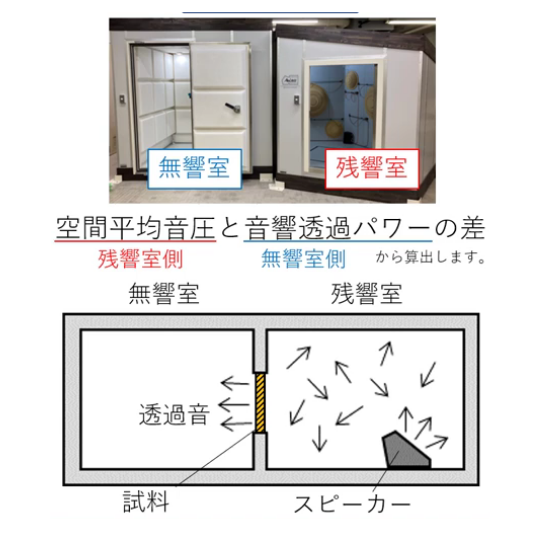

Q4実験室法での測定方法はどのように行われるのですか?

吸音率(吸音性能)は、残響室(下図参照)の床に1m2程度の試料や椅子などの実製品を置いた時の残響時間を測定します。残響室の中には、室内全体に音を拡散させるための円盤型の拡散体が設置されており、室内のどの位置であっても音の大きさがほぼ等しい状態で測定が行えます。音響透過損失(遮音性能)は、残響室と無響室の2室間の開口部に3600cm2または1m2の試料を設置して、残響室側の平均音圧と無響室側の音響パワーを測定します。

残響室内部

吸音率(吸音性能)の測定

音響透過損失(遮音性能)の測定

Q5令和4年度導入後どのような利用がありましたか?

本装置導入以降、地域の主力産業である自動車関連をはじめ、建材メーカーやオフィス家具メーカーなど、製品の音響性能が品質に直結する企業のご活用が広がっており、年間500件程度の依頼試験を行っています。

近年は、自動車関連だけでなく様々な製品で静音化ニーズの高まりに加え、小型・軽量化と高性能の両立を目指す開発が進んでおり、新素材や複合構造材の評価への活用が特に多く見られます。

ご利用いただいた企業からは、「近隣の公設試験機関で試験ができて便利」、「小さな試作品で性能評価が可能となり、開発コストの削減につながった」などの声が寄せられています。

Q6本装置を利用される企業との関わり方で意識されていることや、どのような形で本装置を利用していただきたいですか?

企業の皆様と関わる際には、単に測定を行う機関ではなく、「課題解決のパートナー」であることを意識しています。防音特性の測定は専門性が高く、結果の解釈が難しいこともあるため、試験前の技術相談から測定条件の最適化、結果の読み解きまで、一貫した技術サポートを心がけています。

本装置での評価は、材料開発や製品設計の各プロセスに組み込んでいただくことを想定しています。開発初期の試作評価から、完成品の性能確認、さらには品質管理に至るまで、幅広いフェーズで活用いただくことで、開発効率の向上や製品性能の強化に貢献できると考えています。

Q7その他の取組やPRしたいことはありますか?

名古屋市工業研究所では、音響管法と実験室法の2つの測定手法に対応し、小さな試験片から完成品に至るまで、幅広い段階での防音性能評価が可能です。これら2つの測定手法に対応した公設試験機関は、東海3県では当所のみとなっております。そのため、地域内で一貫した防音性能評価をワンストップで提供できる貴重な試験機関として、多くの企業や研究機関の皆様にご活用いただきたいと考えています。

また、本装置の特性や活用事例、測定方法を動画で公開していますので、ぜひご覧ください。

機器紹介

- メーカー名

- 日本音響エンジニアリング株式会社

- 型式

- AbLoss

- 導入年度

- 令和4年度

- 主な仕様

-

音響管法 垂直入射吸音率測定 2マイクロホン法:100~1,600Hz/Φ100mm

8マイクロホン法:500~5,000Hz/Φ100mm

最大厚さ600mmまで垂直入射音響透過損失測定 4マイクロホン法:100~1,600Hz/Φ102mm

16マイクロホン法:500~5,000Hz/Φ102mm

最大厚さ100mmまで実験室法 残響室法吸音率測定 400~5,000Hz/1m×1m ランダム入射音響透過損失測定 400~5,000Hz/1m×1m(要相談)、0.6m×0.6m

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。