2024年2月19日

経済産業省では「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「デジタルガバナンス・コード2.0」を策定するなど、産業界におけるカーボンニュートラルへの対応やDXの推進を行っています。

No.46から複数回のシリーズで、中部・北陸地域の公設試が、CN・DXに関係するテーマでどのような取組を行っているかをご紹介していきます。

左から山口さん、大和さん

左から松村さん、松井さん

名古屋市工業研究所は、名古屋市熱田区において、企業の方々の生産技術の向上や研究開発のための支援を行っています。

今回はカーボンニュートラル(以下CN)をテーマに、プラスチックの長寿命化について、材料技術部環境・有機材料研究室 山口さん、大和さんに、複合素材のリサイクル推進について、材料技術部表面技術研究室 松井さん、松村さんにお話を伺いました。

Q1名古屋市工業研究所では、企業のCN促進支援について、どのような取組をされていますか。

当所では、当地域の製造業にとって、CNを意識した企業活動が喫緊の課題と捉えております。そこで、令和4年度は、産業を支える素材であるプラスチックを取り上げ、熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計(以下熱分解GCMS)を導入し、プラスチックの長寿命利用を目指した分析技術などの技術開発に取り組みました。さらに、CNに関する普及啓発として令和4年12月に脱炭素に関する講演会を開催し、計150名以上に参加いただくなど関心の高さが伺えました。また、令和5年1月には、導入した熱分解GCMSの使い方等に関するワークショップを開催しました。こちらは定員10名と少人数ではあったものの、県内中小企業を中心とした参加がありました。

令和5年度は電子基板等の複合素材のリサイクルの推進に取り組みました。電子基板等の複合素材は、金属や樹脂等の様々な素材で構成されており、その中に含まれる有害元素の種類や量の把握が完全にはできていないため、多くの部材が産業廃棄物として処分されています。マルチ型ICP発光分析装置を導入し、この様な有害元素を把握することで、リサイクルできる部材を増やし、脱炭素に貢献する事業を実施しています。リサイクル率の向上により、産業廃棄物が減少し、新たにバージン材から部材を製造するための採掘・輸送・精錬に必要なエネルギーが減少するためCNに寄与します。

(脱炭素に関する講演会の様子)

(熱分解GCMSに関するワークショップの様子)

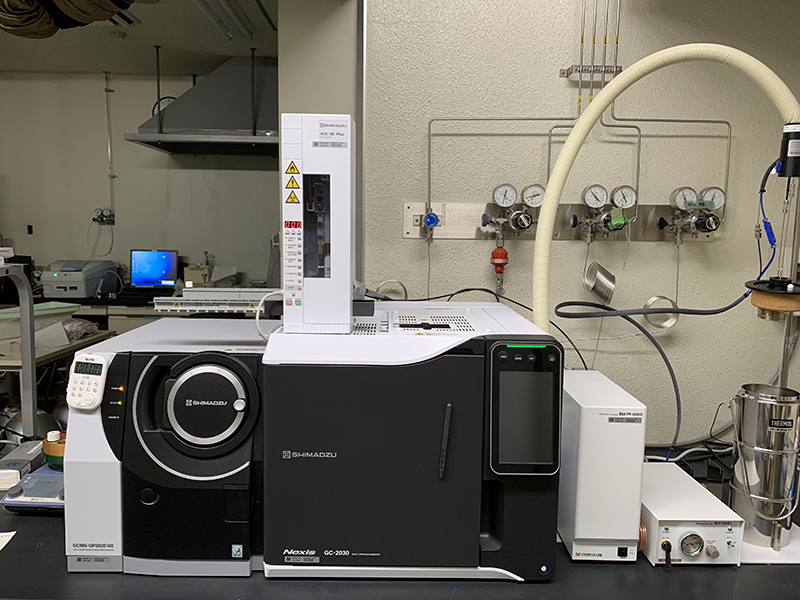

Q2-1プラスチックの長寿命利用に対応するため、令和4年度に導入された熱分解GCMSの特徴について教えてください。

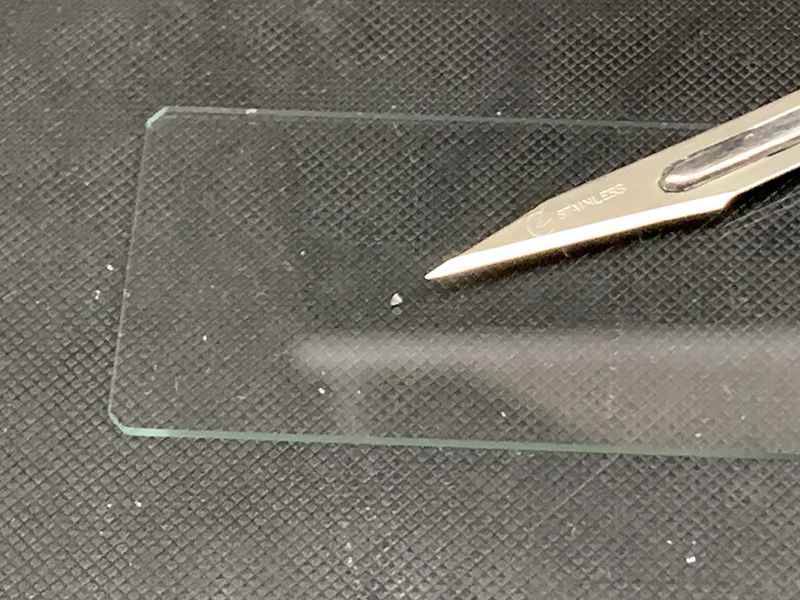

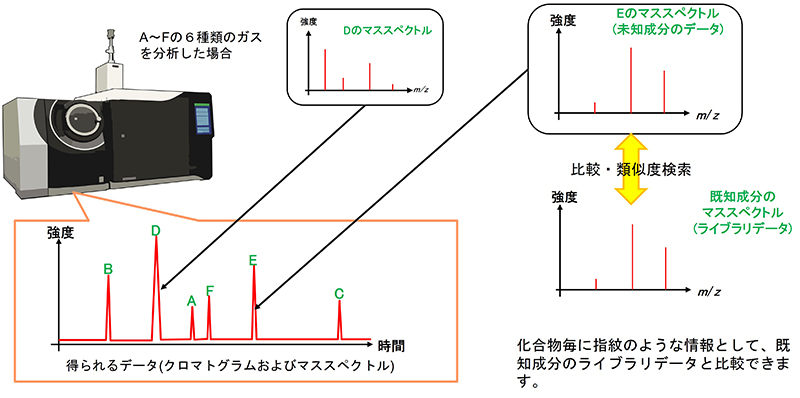

本装置はプラスチックの主成分や添加剤などの微量成分を調べることが可能です。プラスチックの劣化生成物の分析、リサイクルプラスチックの組成分析などに使用するために導入しました。通常のGCMSでは揮発性の液体や気体を対象として測定を行いますが、熱分解GCMSでは、固体を加熱・分解して発生するガス成分の分離・分析が可能となります。

熱分解GCMSは、通常のGCMSでは直接測定ができないプラスチックの定性分析が可能であるほか、FT-IR(フーリエ変換型赤外分光法)では分析が難しいプラスチック中の微量成分などの測定ができます。

(熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計)

(カッターの刃先程度の固体を加熱・分解して分析を行う )

Q2-2熱分解GCMSの導入以来、どういった企業にどのように利用されていますか。また、企業の反応についても教えてください。

自動車用部品の製造業、樹脂材料メーカー、プラスチック素材のリサイクル業など幅広い業種の方に年間100件程度の分析依頼等でご利用いただいています。

CN関連では、熱や電磁波を遮断するシート材料の改良や素材のリサイクル時に発生するガス成分の調査等のため熱分解GCMSによる分析評価を行いました。企業の担当者からは「リサイクル時の障害となる成分が発生していないことを確認できた」など、開発を進めるにあたり有用なデータが得られたとのご意見をいただいております。

(熱分解GCMSを利用した分析手法)

Q2-3今後はどのような利用方法を検討されていますか。

脱炭素に資する技術支援に向けてプラスチック材料の長寿命化、リサイクルなどの技術開発を進めるにあたり引き続き機器を活用していく予定です。また、熱分解GCMSは通常のGCMSよりも幅広い素材の測定が可能ですので、受託研究等を通じて企業の課題解決に役立てるように運用していきたいと考えています。

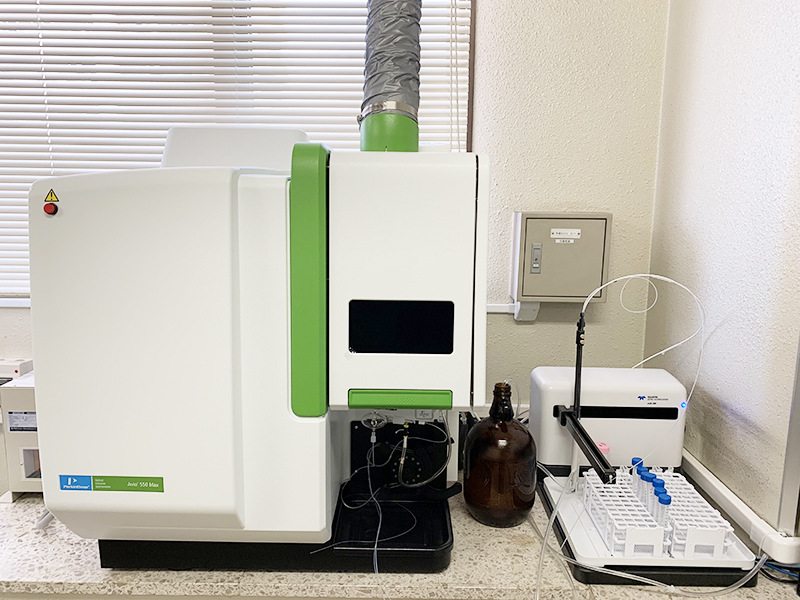

Q3-1電子基板等の複合素材のリサイクルを推進していくため、令和5年度に導入されたマルチ型ICP発光分析装置の特徴について教えてください。

今回導入した装置は溶液試料の元素分析が可能な装置で、多元素を同時に分析することができるマルチ型です。既設のシーケンシャル型ICP発光分光分析装置は1元素ずつ分析を行う装置でした。試料中に多くの元素が存在している場合はマルチ型ICP発光分光分析装置の方が短時間で測定ができるため、分析の効率が良くなっています。また、ヒ素、セレンなどの有害元素を高感度で測定可能な機能も備えています。

元素分析を行うための溶液試料については、同時期に導入したマイクロウェーブ分解装置を利用します。マイクロウェーブ溶解という方法で、酸を使用して固形サンプルを溶液化し、マルチ型ICP発光分光分析装置で分析します。

(マルチ型ICP発光分析装置)

Q2-3マルチ型ICP発光分析装置を導入に至った背景や経緯を教えてください

企業の方から、リサイクルをする上で部材に有害な元素を含有しているか調べたいという技術相談が増加していることから導入いたしました。例えば太陽光パネルは耐用年数が20年から30年と言われている中、初期に導入した太陽光パネルが寿命を迎えつつあります。太陽光パネルにはセレンやカドミウム等複数の有害元素を含有している製品があり、それがどの程度の有害元素を含有しているのかがわからないため、そのまま産業廃棄処分される太陽光パネルが多く存在しているのが現状です。太陽光パネルに含まれる有害元素が分析できれば、有害元素が含まれる部材のみ産業廃棄処分を行い、それ以外の部材はリサイクルすることで、資源を有効に活用することができるのではないかと考え、マルチ型ICP発光分光分析装置を導入しました。

企業の方はCNの取組として太陽光パネルを導入されることが多いと思いますが、公設試としても、リサイクルやさらに発展したサーキュラーエコノミーを推進することは脱炭素の手段として有用であり、そのような企業を技術的に支援することが必要であると考えております。

Q3-3熱分解GCMS及びマルチ型ICP発光分析装置の利用料金や利用フローを教えてください。

初めてのご利用の場合、まず来所いただいて技術相談を行った後、測定に進みます。技術相談の予約は、電話またはメールでお願いいたします。マルチ型ICP発光分光分析装置は1成分の測定が¥7,500、2成分以上の場合は1成分増えるごとに¥2,400となっています。

熱分解GCMSは1測定15,600円~でお受けしております。

Q4CN対応の変化など、企業への技術支援を通して感じることはありますか。

アンケートでCNへの取り組みを行っていると回答した企業の割合が令和3年度の約4割から直近で7割近くと増加しています。講演会等に参加して頂いた方からは、リサイクルのために素材・製品の分析や評価を検討したいという声もあり、CNの意識が高まっていると感じています。

特に、CNに関する技術開発に取り組まれている企業から、今回ご紹介した機器などを活用した技術相談や依頼試験をお受けする機会が少しずつですが増えている印象です。

こうしたことから、企業が今後、CNに取り組むスピードが加速すると推測しています。

Q5新たな設備の導入によって、地域企業へ提供していきたい価値など、今後の展開についてお聞かせください。

熱分解GCMSの導入によりプラスチック材料をはじめとした有機材料の分析評価に関する技術相談や依頼試験を数多くいただけるようになってきました。製造業の皆さまのCNが関わる技術課題の解決に役立てていけるよう、当所の研究員が導入機器などの活用により自己研鑽に努め、技術支援の強化に取り組んでいきたいと考えています。

特に、今まで溶液化できなかった素材がマイクロウェーブ分解装置の導入により、溶液化が可能になりました。また、マルチ型ICP発光分析装置では、多元素を同時に短時間かつ高精度で分析できます。企業からは様々な素材が持ち込まれるので、最適な溶液化技術・条件を蓄積し、企業に対して技術支援します。

CNを推進していくためには、企業単独では対応が難しく、特に中小企業では公設試の支援が大切になると考えています。そのため、当所では、素材のトレーサビリティなどを推し進め、新たな設備を少しでも多くの企業にご利用いただくとともに技術支援の発信に努め、多くの企業の意識改革を目指していきます。

(マイクロウェーブ分解装置を使用している様子)

Q6利用を考えている方へ一言お願いします。

熱分解GCMSによる測定はプラスチック等の様々な高分子材料の主成分や添加剤などの成分の分析に有効な手法です。マルチ型ICP発光分光分析装置は有害元素、有価元素などの金属元素の分析に有用です。素材分析、劣化評価、材料リサイクルなど、様々な課題の解決にお役に立てるものと考えております。

当所では今回ご紹介した機器以外にもCNに関する機器がございます。まずはお気軽に技術相談でお越しください。

本インタビュー対応者

- 環境・有機材料研究室 山口 浩一 室長

- 環境・有機材料研究室 大和 直樹 研究員

- 表面技術研究室 松井 則男 室長

- 表面技術研究室 松村 大植 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。