2021年1月19日

今回のキラリ公設試(No.38~No.42)では、経済産業省の平成30年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業(地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業)」を活用して、地域の公設試験研究機関・大学に導入された「試験研究・検査設備」の特徴と地域の企業に対する利活用の期待についてご紹介いたします。

実際の利用事例から、『これは自社で活用できるかも!』といった、企業の方々の利活用のヒントへとつなげていければと考えております。導入された設備は県内外に関わらず利用可能となっていますので、是非ともご活用ください。

左から 大津さん、関さん

岐阜県産業技術総合センターは、工業技術研究所、産業技術センター、情報技術研究所の機能を集約した岐阜県の新たなモノづくり拠点として2019年6月に開所し、機械・金属・化学をはじめとする各地域産業から航空機などの成長産業に至る幅広い支援を行っています。

今回は、経済産業省の平成30年度補正予算で導入した「蛍光X線分析装置(蛍光X線膜厚計)」について、金属部 大津さん、関さんにお話を伺いました。

Q1蛍光X線分析装置(蛍光X線膜厚計)とはどんな装置ですか。

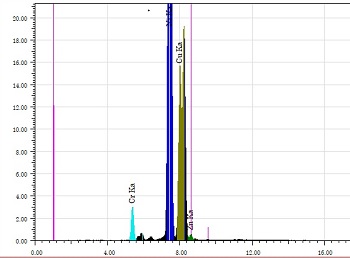

この装置は、めっきの種類やめっき厚を容易に測定することが可能な装置です。 めっき厚の測定には他の方法もありますが、本装置は蛍光X線を利用して非破壊・非接触で複数の元素を同時に測定することができます。 また、測定の位置決めにおいて、半自動的に焦点を合わせることができるのも本装置の特徴です。 なお膜厚測定では、薄膜や多層膜について、各層が1μm以下から数十μm程度の厚みまで測定可能であり、元素の定性分析により、めっきの種類や母材に含まれる成分も知ることができます。これまでに水栓バルブや、自転車の変速機のメッキの膜厚や金属組成の調査依頼がありました。

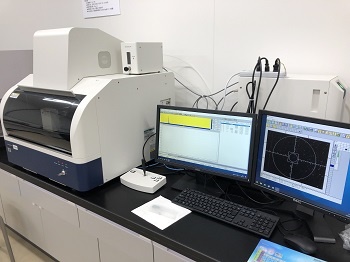

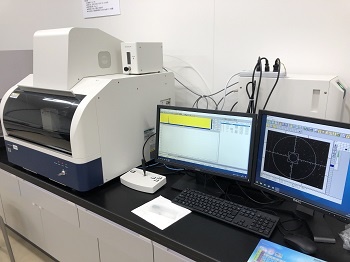

蛍光X線分析装置(蛍光X線膜厚計)

Q2半自動での焦点合わせが行われるなら測定操作は簡単ですね。ちなみにどのような原理で測定されるのですか。

めっき層を含む試料上にX線を照射すると、二次X線(蛍光X線)が放出されますが、めっき厚が厚いほど放出される蛍光X線の強度が大きくなります。 このことを利用して、あらかじめ膜厚が値付けされた標準試料を用いて、元素とめっき組成からめっき厚の検量線を求め、蛍光X線強度を膜厚に換算します。または、X線強度と膜厚に関する理論計算から求めます。

Q3どんなものを測定することが出来ますか。

測定可能な領域サイズは250mm(幅)×200mm(奥行) ×150mm(高さ)です。 若干の凹凸のある試料についても測定可能ですが、測定部位の上部(真上)からX線が適切な距離で照射される必要がありますので、基本的には平滑な面が良いです。受け入れ試料サイズなどの詳細は打合せの際にお問い合わせください。

試験品として、例えば、水洗バルブなどに多用される黄銅上のニッケルクロムめっきの各層の膜厚のほか、ボルトやワッシャーなどの鋼上のニッケルめっきの膜厚などを測定することが出来ます。

Q4誰でも装置を利用することは出来ますか。

はい。県内のみならず、県外企業の利用も可能です。めっき製品のほか企業の抱える課題に対しどの装置を使えば良いか分からない場合や装置の使い方が分からない場合は事前にご相談を受け付けます。 装置の使用方法等については、企業様向けに操作方法に関する研修を無料で継続的に実施していきます。

Q5操作方法の研修が無料で行われているのはありがたいですね。実際に機器を活用する際の利用料金を教えてください。

まず、機器の利用は研究所の職員が機器の操作を行う「依頼試験」と、企業の皆様で機器の操作を行っていただく「開放試験」があります。 依頼試験では、試験結果を後日報告書にしてお渡しします。めっき膜厚試験のうち、蛍光X線式の依頼試験は、1試料(1層)当たり2,820円です。 なお、開放試験機器(蛍光X線膜厚計)として、1時間当たり2,610円で企業の皆様にご利用いただけます。

開放試験機器(蛍光X線膜厚計)

Q6利用までの流れを教えてください。

まずはお電話等でご連絡ください。依頼試験の前にセンターの担当者と打ち合わせをして依頼試験を開始します。 めっき膜厚測定の場合、あらかじめめっきの種類、層の数、母材となる材料の組成ほか、想定される各層の厚みについてご確認されたうえでお越しください。 めっき膜厚試験の依頼試験として、本所では蛍光X線式以外に、電解式試験方法、顕微鏡断面試験方法、渦電流式試験方法、電磁式試験方法が可能です。どの方法が最適なのかについても回答します。 なお、本装置ではめっきに限らず、材料そのものがどのような元素でできているかを定性的に調べることも可能です。大きさ、材質や測定精度などによって、最適な試験方法を提示します。

Q7様々な業種からの相談が予想されますが、今までにどんな相談を受けましたか。

例えば金属業界の企業から、製品上のニッケルクロムめっきの膜厚測定に関する相談がありました。 別の方式である電解式試験方法では製品形状等の理由から測定が困難であったため、本装置を活用して測定し、試験結果をお出ししました。 本装置では分析領域を0.2mm角まで絞ることができ、微小な範囲での測定が可能です。図のように、材料の組成や膜厚が5分ほどで調べられました。

Q8実際に依頼試験で本装置を利用した企業の皆様の声を聞かせていただけますか。

はい、機器を利用した企業の方にご意見を頂いたので紹介します。

1.金属材料製造業(中小企業)

【困り事・依頼内容】

海外製品の元素成分の分析をしたいが、数ミリ角程度の製品の一部しか試料がない。

【依頼試験を利用した感想】

小さな試験片でも、機器を利用することで大まかな材料の組成を知ることができ助かった。今後の開発や品質管理に役立てたい。

2.金属装具製造業(中小企業)

【困り事・依頼内容】

新製品を自社で作製したいが、参考となる製品の材料成分や表面処理の状況を確認したい。

【依頼試験を利用した感想】

機器分析することで、予想していた表面処理とは異なる方法で作製されており、試作する上での適切な方法を判断することができた。担当者の方との打ち合わせで製法から分析まで相談できて、助かっている。

3.木工製品製造業(中小企業)

【困り事・依頼内容】

付属する金属部品の錆の分布や原因となる要因を調べたい。

【依頼試験を利用した感想】

数分という短時間で分析でき、複数考えられる錆発生の原因を絞り込むことができた。ある程度の大きさでも、加工せずにそのままで調査できることから、詳細な別の分析の前段階として今後も利用したい。

Q9最後にこの装置を今後どのように利用していきたいか教えてください。

これまで、測定原理の座学と装置を使用した研修会を行いました。 地域の企業を中心に本装置を知っていただくため、このような研修会を定期的に開催し、企業における品質管理工程での技術力向上に貢献できればと考えております。

機器紹介

- メーカー名

- (株)日立ハイテクサイエンス

- 型式

- EA6000VX

- 主な仕様

-

定元素 原子番号Na(11)~U(92)

※Heパージオプション

試料形状 液体・粉体・固体

線源 小型空冷式X線管球(Rhターゲット)

管電圧50(可変)kV

管電流20~1000µA

X線照射向き 上面垂直照射型

検出器 Vortex(SDD検出器) ※液化窒素不要

分析領域 0.2, 0.5, 1.2, 3.0 mm

試料観察 高解像度CCDカメラ 2系統

フィルタ 6モード電動切り替え

最大試料サイズ 250(W)×200(D)×150(H) mm

装置寸法 750(W)×740(D)×783(H) mm

重量 160 kg

電源/消費電力 AC100~240V(50/60Hz)/400VA

サンプルチェンジャ 連続多点測定機能

本インタビュー対応者

- 金属部 関 範雄 主任専門研究員

- 金属部 大津 崇 主任研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。