2020年4月27日

今回のキラリ公設試(No.34~No.37)では、経済産業省の平成29年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業(地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業)」を活用して、地域の公設試験研究機関に導入された「試験研究・検査設備」の特徴と地域の企業に対する利活用の期待についてご紹介いたします。

実際の利用事例から、『これは自社で活用できるかも!』といった、企業の方々の利活用のヒントへとつなげていければと考えております。導入された設備は県内外に関わらず利用可能となっていますので、是非ともご活用ください。

左から 金森さん、伊藤さん

三重県工業研究所は、本所(津市)、金属研究室(桑名市)、窯業研究室(四日市市)及び窯業研究室伊賀分室(伊賀市)をそれぞれ設置し、三重県の企業による技術開発や新製品開発等を支援する業務を行っています。

金属研究室では、金属材料や鋳造技術の試験研究および金属工業に係る技術支援・人材育成に取り組んでいます。

今回は、経済産業省の平成29年度補正予算「地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業」で導入された「砂型積層造形装置」について、金属研究室の金森さん、伊藤さんにお話を伺いました。

Q1砂型積層造形装置はどういった機器ですか?

3D CADで作成されたデータから、鋳造で使われる砂型を作製する装置です。鋳型の種類は金型と砂型の2種類に分けられ、砂型は金型と比べて鋳鉄、鋳鋼などの高融点材料でも使用可能で、大きく複雑な形状にも対応できることが大きな特長です。

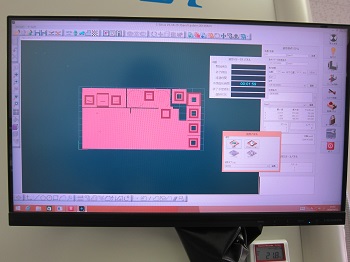

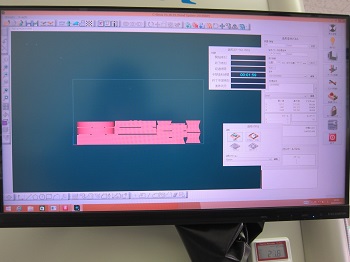

3D CADで作成された設計データ(STL形式)(1)

3D CADで作成された設計データ(STL形式)(2)

この装置で製品本体の形状を作る主型と製品の空洞にあたる部分を作る中子の2つのパーツを積層造形によって作製し、出来上がった砂型に鉄やアルミニウムなどの溶けた金属を流し込むことで鋳物製品を作ることができます。 最大で、アルミ製エンジンブロック一つ分の大きさのものまで作製することができます。

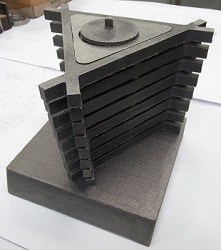

積層造形で作製した砂型で鋳造した炬火台

Q2設計データから直接鋳型を作製できるとは、画期的ですね。砂型の具体的な造形プロセスを教えてください。また、この装置ならではの特徴はありますか?

まず、造形テーブルの上に砂を薄く敷き詰めます。砂には、粒形がほぼ均一な専用の鋳造用人工砂を使用しています。次に、砂の上にバインダと呼ばれる樹脂でできた結合剤を3D CADのスライスデータの形状に基づいて噴射します。バインダが噴射された部分は固まって1層(0.28mm)となり、造形テーブルは1層の高さ分下がります。その後、再び砂を敷き詰めてバインダを噴射し、 最終的な形状になるまでその過程を繰り返します。造形が完了後、造形テーブルを上昇させ、砂の中に埋まった砂型を取り出します。最後に、固まっていない砂をハケやエアーコンプレッサーを使って丁寧に取り除くと、 砂型の完成です。

鋳造用人工砂

-

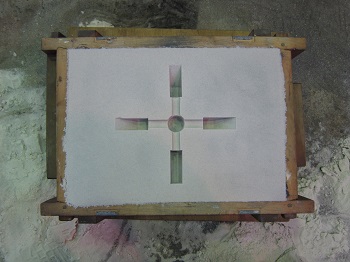

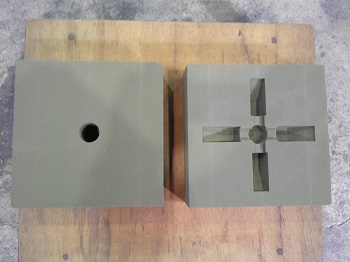

砂型造形過程

この装置を使うと、鋳型形状の自由度が高い砂型を短時間で設計・作製することができるため、試作鋳物の作製に非常に有用です。

一般的に砂型は、木型に砂を入れて作製されるため、最後に木型から抜くことができる構造にする必要があり、抜け勾配をつける等の構造設計上の制限があります。 しかし、この装置は砂を一層ずつ積層していくためそのような制限はなく、また、複数の木型を使って作られていた部品を少ない点数で作製でき、主型と中子の一体成形も可能です。 加えて、3D CADで作成されたデータを元に砂型を造形するため、そのデータを修正することで簡単に砂型の設計を変更することができます。

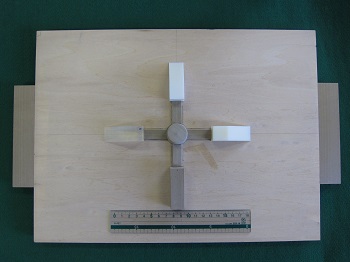

左:木型

右:木型で作製した砂型

積層造形で作製した砂型

Q3砂型が一層一層出来ていく様子はつい見入ってしまいますね。今までにどのような相談・依頼がありましたか?

鋳造用の砂型を作る装置であるため、中堅・中小企業の鋳造メーカーや中子製造メーカーの方に多くご利用いただいており、特に、試作のために利用されることが多いです。相談内容としては、「中子の形状を検討したい」、「主型と中子を一体で作りたい」、「押湯の形状を検討したい」といったものがあります。

他にも、既存パーツや製品から3Dデータを作成し、製造方法や設計図などの技術情報を明らかにする「リバースエンジニアリング」にも対応しています。なお、この装置は全国の公設試の中でも数か所にしか導入されていないため、県外からの利用もあります。

Q4実際に機器を利用したいときはどうすれば良いですか?

この装置は開放機器となっていますので、砂型の取り出しまでの作業は基本的に利用者の方に行っていただきますが、利用の前に機器担当の職員と十分な打ち合わせをした上で、使用する3D CADで作成されたSTL形式のデータをあらかじめお預かりします。職員が事前にそのデータにエラーがないかチェックし、装置への入力を完了させます。また、砂型を積層していく過程で折れたり壊れたりすることがよくあるため、構造の見直しや砂を固めるバインダの量についてもアドバイスを行っています。

利用料金は、基本料金370円に加え、1時間ごとに11,120円となっています。1時間で積層出来る高さは約20mmであり、場合によっては砂型を分割して積層するなどのご提案もさせていただきますので、利用を考えられている方はお気軽にご相談いただければと思います。

使用するデータの確認

バインダの調整

Q5この装置を用いた今後の取り組みについて教えてください。

近年、3D CADを活用した設計開発は急速に広がっており、それに伴い各種積層造形装置も日々進化し、企業への普及が進んでいます。 3D積層造形技術はものづくりの高付加価値化に大きく貢献します。弊所の砂型積層造形装置の導入によって、多くの企業の皆さんに使っていただき、本装置の導入が広がっていけばと思っております。

これまでに、企業の方に3D積層造形技術の活用法を知っていただくため、装置を使用した少人数での人材育成講座や砂型積層造形の活用を検討する研究会活動などを行ってきました。 今後もこのような取り組みを続けていきたいと思います。

企業の方向けの人材育成講座

機器紹介

- メーカー名

- シーメット株式会社

- 型式

- Sand Casting Meister SCM-10

- 主な仕様

-

造形方式: インクジェットヘッドによる

バインダジェット方式最大造形サイズ: W800×D400×H400mm 積層ピッチ: 0.28mm 適応材料: 特殊コーティング人工砂、専用バインダ

本インタビュー対応者

- 金属研究室 金森 陽一 主幹研究員

- 金属研究室 伊藤 恭祐 主査研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。