2020年4月6日

今回のキラリ公設試(No.34~No.37)では、経済産業省の平成29年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業(地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業)」を活用して、地域の公設試験研究機関に導入された「試験研究・検査設備」の特徴と地域の企業に対する利活用の期待についてご紹介いたします。

実際の利用事例から、『これは自社で活用できるかも!』といった、企業の方々の利活用のヒントへとつなげていければと考えております。導入された設備は県内外に関わらず利用可能となっていますので、是非ともご活用ください。

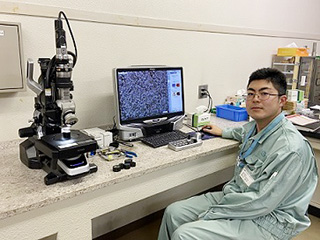

材料技術部 金属材料研究室 杉山さん

名古屋市工業研究所は、名古屋市熱田区において、企業の方々の生産技術の向上や研究開発のための支援を行っています。

今回は、経済産業省の平成29年度補正予算「地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業」で導入された「デジタルマイクロスコープ」について、名古屋市工業研究所の材料技術部 金属材料研究室の杉山さんにお話を伺いました。

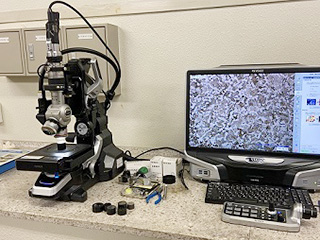

Q1デジタルマイクロスコープとは、どういった機器ですか?

デジタル画像として取り込んだ光学顕微鏡による拡大像をモニター上で観察する装置です。各種部品等の表面や断面の拡大観察ができ、画像連結機能による合成画像や深度合成機能による凹凸全体に焦点の合った画像の取得、寸法や角度の測定が可能です。 ピント調整に時間のかかる高倍率での観察の際も、瞬時にピント調整ができ、またどこの箇所を見ているかもモニター上でリアルタイムで確認することができます。

観察の様子

Q2この装置ならではの特徴はありますか?

光学顕微鏡に搭載する様々なレンズを導入しているので、低倍率(等倍)から高倍率(5,000倍)までの色情報を含めた幅広い観察が可能です。ファイバースコープを使用することで、対象物の奥まった箇所も観察できます。また、光学観察では照明の当て方によって見え方が大きく変化します。 本装置では、全方位からの照明データを1枚の画像として保存するマルチライティングという機能により、後から照明の角度や強さを変えることが出来るので、たくさんの条件を一回一回試す手間がなくなります。

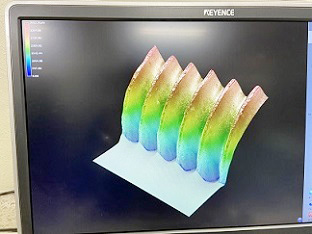

そして、凹凸がある対象物でも、ピント位置が異なる画像を1つに合成できるため、ピントの合う高さ情報を基にした3D表示が可能です。これにより様々な角度から自由に観察することができます。 取得した画像データは、メーカーが無償公開しているソフトウェアで後からも計測が行えるため、2点間距離や角度、面積等を新しく計測したい場合に、依頼し直すことなく、依頼者自身で独自に計測できます。

ファイバースコープ

マルチライティング機能

3D表示

Q3拡大観察に必要な機能が充実していますね。どのような利用依頼が多いですか?

主な利用用途は、広範囲における断面観察、表面上の異物観察です。金属素形材の観察での利用が多いですが、それ以外の材料にも幅広く対応しています。 相談内容としては、「記録のために低倍率と高倍率のきれいな画像を取得したい」、「異物や空孔のサイズを測りたい」といったものがあります。他にも、「外観がおかしい部分があるが、どうなっているのか分からない」といった相談にも対応しており、 その後の詳細な評価試験を検討する前段階としてもご利用いただいています。

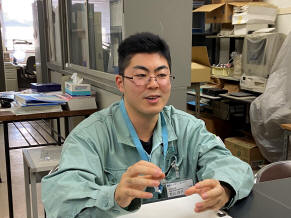

Q4実際に機器を利用したいときはどうすれば良いですか?

本装置の利用依頼は、依頼試験形式で受け付けております。対象物に対し、どの機能を用いて観察を行うのが適切かなど、試験前の打合せで職員から試験内容のご提案をさせていただいております。装置の見学も可能ですので、利用を考えられている方はぜひお気軽にご連絡ください。

依頼試験料は30分で3,200円、30分以降は30分ごとに2,400円となっています。

職員が試験内容についてアドバイス

Q5名古屋市工業研究所にある他の機器と組み合わせた利用例はありますか?

EDX※による元素分析をする前に、分析する範囲を検討するため、本装置が利用されることがあります。例えば、製品の破壊原因を調べる破面解析では、まず初めに本装置でマクロ観察を行い、き裂の起点や負荷応力のかかり方などの破面の状態をおおまかに把握した後、 走査電子顕微鏡を用いてより詳細に状態を把握するため拡大観察や元素分析を行うことが多いです。本装置は、試料作成が必要な走査電子顕微鏡などの他の装置と比べ、材料を問わず前処理なしで観察ができるので幅広く活用できます。

※EDX…電子線やX線の照射により発生する特性X線や蛍光X線のエネルギーを測定し、元素分析を行う手法

X線分析機能付高分解能走査電子顕微鏡

Q6今後は本装置を活用してどのような取り組みをしたいと考えていますか?

弊所では、まず担当者との相談から始まり、そこから評価試験等を行っています。その相談の段階から本装置の利用を促してしていきたいと考えています。どのような試験をするにも観察の過程は基本であり、他の試験の入り口です。 モニターで対象物を見ながら十分に打合せを行うことで、より迅速に効果的な試験を行うことに繋がります。 また、現在は金属素形材の観察での利用が多いですが、今後はその他の部材での利用を更に増やしていきたいです。

機器紹介

- メーカー名

- 株式会社キーエンス

- 型式

- VHX-6000

- 主な仕様

-

観察倍率: 1~5,000倍 撮像素子: 1/1.8型CMOSイメージセンサ 実効画素(横×縦): 1,600×1,200 X-Yステージ移動量: ±20mm Zステージ移動量: 49mm

本インタビュー対応者

- 材料技術部 金属材料研究室 杉山 周平 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。