2018年1月12日

今回のキラリ公設試では、「平成26年度地域オープンイノベーション促進事業(戦略分野オープンイノベーション環境整備事業)」を活用して、 地域の公設試験研究機関に導入された地域の重点分野に関する取組を支援する「試験研究・検査設備」の特徴、使用状況、今後の見通し等をご紹介いたします。 実際の使用事例、取組から、「これは自社にも使えるかも」というように企業の方々の利活用の促進につなげていただきたいと考えております。 (県外の企業の皆様も是非ご利用下さい。)

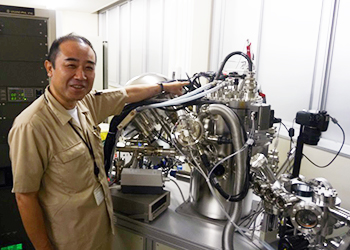

左:西垣さん 右:松原部長

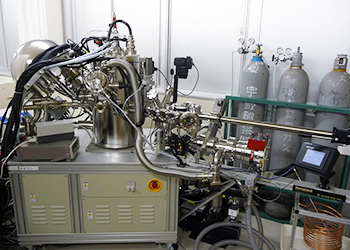

岐阜県の公設試験研究機関として、岐阜県の基幹産業である自動車・航空機・工作機械などの機械・金属関連分野などを支援する業務を行っている岐阜県工業技術研究所(岐阜県関市)の複合材料部松原部長と西垣さんに、 平成26年度補正予算オープンイノベーション促進事業で導入された「複合材料表面分析装置」を用いた企業支援の取組のお話を伺いました。

Q1複合材料表面分析装置はどういった機器になりますか?

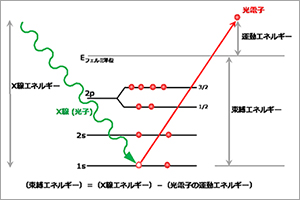

複合材料表面分析装置は、X線光電子分光分析法(XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy))を用いて、物質表面の元素とその化学結合状態を分析する装置です。 化学結合状態は、試料表面にX線を照射することで放出される光電子の運動エネルギーを計測することで得ることができます。部材の性能評価をする際には、化学結合の状態に関する情報が非常に重要です。 例えば、本情報を得ることで部材表面が酸化しているかどうかを確認することが可能となり、部材の劣化の原因究明などに用いることができます。

昨今、自動車業界では「軽くて高強度」という高機能性から炭素繊維複合材料が注目されていますが、炭素繊維複合材料をはじめとした有機材料は熱によりダメージを受けます。 劣化の度合いによっては製品や部品の故障や破損に繋がり、大きな事故を引き起こす恐れがあります。 そういった中で、本装置を用いて劣化の評価及び原因究明を行うことは、炭素繊維複合材料の実用化の一助になると考えています。

放出光電子のイメージ

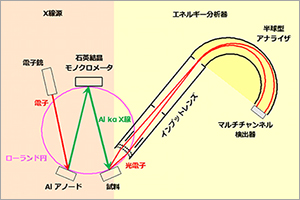

XPS測定原理

Q2部材の劣化具合を知ることは、実用化の際には非常に重要ですね。部材の劣化の様子は画像のように見ることができるのですか?

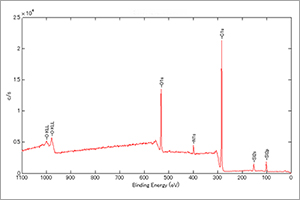

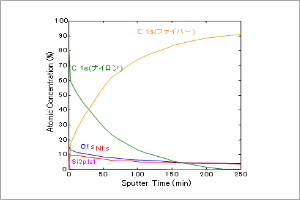

劣化の情報は、画像で得られるわけではありません。本機器は、X線を照射することで得られる物質の結合エネルギーをグラフ化(図:分析イメージ)し、部材の化学結合状態を評価します。 元素にはそれぞれ固有の結合エネルギーがあり、どの結合エネルギーをもつ光電子が多いのかを分析することで、その物質表面にどのような化学結合状態の元素が存在しているかを特定することができます。 例えば、炭素繊維複合材料を加熱成形する際には、本機器を用いてその成形前と成形後の部材と酸素の結合状態を分析することで、酸化の有無の確認に繋がり、劣化の原因究明に用いることができます。

写真と異なり、分析結果を直感的にイメージすることが難しいため上級者向けの機器と言えますが、企業の方々が初めて利用する際には担当研究員が個別にサポートすることで、安心して利用いただける環境を整えています。

CFRTP表面の分析イメージ

CFRTP深さ方向分析のイメージ

Q3難しそうな機器ですが、サポートしていただけるのであれば安心ですね。ところで、本機器にはArガスクラスタイオン銃が取り付けられていると伺っていますが、どのような機能でしょうか?

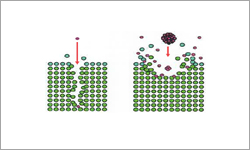

Arガスクラスタイオン銃は、部材表面の初期クリーニングや有機物の深さ分析を行う時に用います。XPSの最大の特徴は、 軟X線を用いた部材表面の非常に浅い領域(数nm程度)を測定できることです。部材表面には酸素をはじめとして、塵や埃等が付着しています。 このようなものが付着したままでは、精度の高い測定の妨げになります。そこで、Arガスクラスタを部材表面にぶつけることで、測定を阻害するものを取り除き、 正確な分析を可能とすることがArガスクラスタイオン銃の機能になります。また、通常のArガスイオン銃では表面の物質を部材の深部に打ち込んでしまう場合もありますが、 Arガスクラスタイオン銃では浅い 領域で済むことも特徴の一つです。

このように、Arガスクラスタイオン銃は非常に便利ですが、使用する際には前日からの調整が必要になりますので、利用をお考えの際には事前に担当までご相談いただければと思います。

左:通常イオン銃イメージ 右:ガスクラスタイオン銃イメージ

Q4企業の方々からの利用、お問い合わせはいかがですか?

月毎に利用、お問い合わせの件数にバラツキはありますが、年間を通じてコンスタントに利用されています。また、リピーターが多い事も特色です。 本機器は、「(1)大まかに表面に存在する元素を調べるための分析 (2)表面に存在する元素の結合状態について定量的に詳細な情報を得るための分析」という2種の用途がありますが、 (2)の分析は(1)と比較して長い時間を要するため、(2)のような依頼試験、もしくは開放利用がある際には比較的長い時間の機器利用となります。 また、測定の最小単位は50μm×50μmですが、より広範囲の測定になる場合、測定対象元素が多い場合にもまた長い時間の利用が必要になります。 このように多様な利用方法があるため、予算と測定元素を基にどのような条件(精度、範囲)での分析が適切か教えてほしいというお問い合わせも多いです。

Q5現在は本機器の利用に向けてどのような取組を進めていますか?

ぎふ革新センター運営協議会の共同研究助成事業として、県内企業・岐阜大学とともに、CFRP用サイジング剤の開発に関する共同研究を行いました。 通常炭素繊維は樹脂となじまないとされているため、炭素繊維と樹脂をしっかりと接着させるために炭素繊維にサイジング剤を塗布します。 サイジング剤の効果を検証するためには、サイジング剤の有無を検出することが非常に重要です。

公設試連携においては、三重県工業研究所に同事業で導入されたハイブリッド成形機で成形したCFRTPの表面の酸化具合を分析しました。 短時間でCFRTPを加熱するハイブリッド成形では、CFRTP表面の酸化による劣化が懸念されます。

本機器で表面の浅い領域の分析をすることでサイジング剤の有無やCFRTPの表面状態を推測することができ、CFRP用のサイジング剤の開発やハイブリッド成形技術の確立に向けた研究を進めました。 また、こうした共同研究成果を発表していくことで当機器の利用方法の一例を示し、より多くの企業に利用してもらえるようにPRしていくことも重要だと考えています。

また、定期的に開催する工業技術研究所のオープンラボでは必ず見学ルートに入れる等、PRも積極的に行っています。

最近では、本分析機器メーカーのアルバック・ファイ株式会社が、当研究所の炭素繊維複合材料の分析を特徴的な事例であると注目し、 自社のセミナーで利用用途の一例として紹介しており、そのようなところからも本機器の利用に繋がればと思っています。

機器紹介

- メーカー名

- アルバック・ファイ株式会社

- 型式

- PHI 5000 VersaProbe II

- 主な仕様

-

X線スキャン範囲: 最大1.4 mm×1.4mm (連続可変) エネルギー分解能: 0.50eV(Ag 3d5/2) X線源 モノクロメータ(Al)・

デュアルアノード(Al、Mg)Arガスクラスタイオン銃 真空紫外光源熱冷却機構

アルバック・ファイ株式会社

PHI 5000 VersaProbe II

本インタビュー対応者

- 複合材料部 松原 弘一 部長研究員兼部長

- 複合材料部 西垣 康広 主任専門研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。