2017年10月20日

今回のキラリ公設試では、「平成26年度地域オープンイノベーション促進事業(戦略分野オープンイノベーション環境整備事業)」を活用して、 地域の公設試験研究機関に導入された地域の重点分野に関する取組を支援する「試験研究・検査設備」の特徴、使用状況、今後の見通し等をご紹介いたします。 実際の使用事例、取組から、「これは自社にも使えるかも」というように企業の方々の利活用の促進につなげていただきたいと考えております。 (県外の企業の皆様も是非ご利用下さい。)

左から 夏目室長、吉村さん

名古屋市の公設試験研究機関として、企業の方々の生産技術の向上や研究開発などを支援する業務を行っている名古屋市工業研究所(名古屋市熱田区)のシステム技術部 製品技術研究室の夏目室長、吉村さんにお話を伺いました。

Q1コンポジット部材振動特性評価解析装置はどういった機器ですか?

コンポジット部材振動特性評価解析装置は、製品の振動に対する耐久性を調べたり、共振がどの周波数で起こるかなど、製品の振動特性を調べるために利用されます。 導入にあたっては、主に自動車部品などに利用されるコンポジット材料を用いた製品をターゲットにしていました。

本振動試験機では、正弦波、ランダム波、ショック波の3種類の振動を発生させることで、対象物への影響(破損の有無)や振動特性を評価します。 正弦波は規則的な振動を発生させるもので、従来から振動試験に多く用いられています。対して、ランダム波は様々な周波数の振動を同時に発生させることで、より実環境に近い振動を再現することができます。 ショック波は、比較的大きな振動を瞬間的に発生させます。イメージとしては車が段差に乗り上げた時のような強い振動を再現することができます。 当所には、正弦波とランダム波に関する依頼試験が多く、この2種類の試験が大半を占めており、それぞれほぼ同程度の割合です。

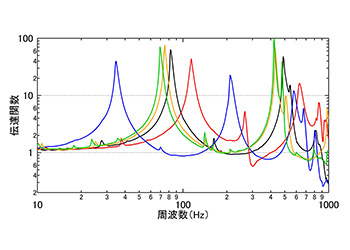

共振周波数の測定イメージ(ピークが共振周波数)

また、共振周波数測定に関する依頼試験も多いです。「もの」には、必ず振動が大きくなる特定の周波数が存在します。 例えば、本振動試験機の振動が特定の周波数になると、試験機の振動振幅に対して、対象物の振動振幅が5倍も10倍もなることがあります。 このような共振が生じると、製品に負荷がかかりやすく、破損の原因にもなります。 例えば自動車部品の共振周波数測定では、実環境で大きい振動負荷を受けることが想定される周波数範囲(5Hz~200Hzなど)で測定を行い、共振の有無を検査することが多いです。

Q2振動試験といってもそれぞれに特徴があるのですね。依頼試験をする際にはどのような試験方法が良いかアドバイスをいただけるのでしょうか。

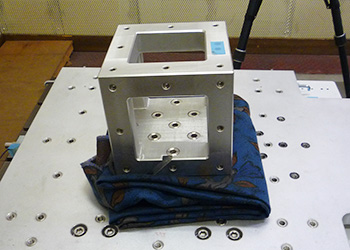

依頼試験利用の際には、原則的に事前に対面で試験条件や治具の設計などについて十分な打ち合わせを行っております。 振動試験は一見すると単純な試験ですが、振動を対象物に正しく伝えなければならないので、技術とノウハウが必要な試験になります。 正しい評価のためには、対象物の輸送環境や使用環境を再現し、試験機からの振動を対象物に適切に伝えられる剛性の高い固定治具が必要であり、こうした治具を設計するためのアドバイスをしています。 試験までの流れは、(1)相談(2)治具の作成(3)試験というような流れが一般的で、相談から実験まで実際には2週間程度かかってしまうこともありますが、 このように事前にしっかりと打ち合わせを行うことで、試験当日にトラブルが発生することなくスムーズに試験が行えるようになります。

固定治具

共振周波数測定の試験についても、製品に共振が測定された際には、その事実を伝えるだけでなく、 実際の用途を踏まえた上で製品の共振周波数をより高周波数側にシフトさせるなど、使用環境での共振の解消につながるような設計の提案をさせていただくこともあります。

また、どのような実験条件がよいか分からない場合にはJIS規格などを参考に、我々から実験条件を提案することもできますので、興味がある場合には一度お気軽にご相談下さい。

Q3依頼試験をする際に相談に乗っていただけると初めてでも使いやすいですね。ちなみに、従来の振動試験機と比べたときにどういった点が本機器の特徴ですか。

従来の振動試験装置との違いとしては、本振動試験機では画像計測機能と静音機能を利用して振動特性を評価できるようになっていることが大きな特徴といえます。

画像計測出力例

まず、画像計測機能についてですが、本振動試験機はハイスピードカメラ(2000fps)を付属品として備えており、このカメラと振動を発生する加振機を連動させることにより、 スローモーション画像を利用して製品の振動解析が可能です。従来の共振周波数の測定をはじめとした振動解析は、加速度センサーを用いる手法が一般的でしたが、 この方法の場合、振動試験を行う製品が柔らかく剛性が低かったり、質量が小さかったりする場合には、加速度センサーを取り付けると、 センサーの質量で製品の振動モードが変わるため、正しく評価できないことがありました。 これに対しハイスピードカメラを用いた画像計測では、計測対象にシールなどでマークを付けるだけで振動解析が可能となり、 製品の剛性や重量に依存した振動モードに対する影響がないため、製品の振動特性を適切に評価することができます。 また、ハイスピードカメラを用いた観察は、数百Hzを超える振動試験など、人間の目では確認できないような高周波数での振動試験に対しても、スローモーション画像により後で製品の変形状態をしっかりとチェックできる点もメリットの一つになります。

続いて静音機能についてです。一般的に振動試験は、加振機を冷却するためのブロアーや、周囲の制御機器などが試験中に大きな騒音を発生する環境で行われますが、 こうした騒音が障害となり、加振中に製品が発する異音などを評価することは従来難しいとされていました。一方で、近年の自動車開発などでは、車内環境の快適化が重視されており、 車内で自動車部品が発生する騒音をチェックする振動試験など、加振しながら製品の騒音評価を行う試験の需要が増加しています。 そこで、本振動試験機では、加振機を防音室に設置した上で、ブロアーを一時的に停止させ、ほとんど騒音のない環境で振動試験が行えるようになっております。

従来より使用している加速度センサー

こうした画像計測機能や静音機能を利用した振動試験を行える施設は数少なく、公設試においては、これらが可能なところは、 現在のところ中部地区では当所のみ(2016年当所調べ)です。

Q4「画像測定」と「静音測定」は、ともにものづくり業界からの需要が大きそうですね。実際に依頼試験としてはどういった企業からの利用が多いですか。

平成27年12月の導入以来コンスタントに利用があり、自動車関連の企業様や工作機械関連の製品を製造する企業様からの相談、依頼試験が多いです。 例えば自動車部品などは、輸送中や使用中に振動を受ける機会が多く、このような振動により製品に損傷や不具合が生じないことを検証する必要があります。 輸送中を想定した試験では、段ボールで梱包した製品がトラック輸送過程で受ける振動を想定した試験に対する需要が特に高く、 これに対応したJIS Z0200,Z0232の規格で振動試験を行うことが多いです。

段ボール梱包試験

従来の振動試験機でも対応可能な振動耐久性評価などの利用以外にもCFRPをはじめとした「質量が小さく剛性が低い製品の振動特性を非接触で測定したい」といった潜在的なニーズにも画像計測機能を用いた振動試験で応えることができます。 また、「自動車部品の異音検査を行いたい」といった静音機能が必要とされる試験に関する相談もあり、例えば自動車の内装品(例:カーオーディオ)に複合材が採用された際には、 静音機能を用いて異音の有無を確認するなど、当所の新しい振動解析技術に関連した依頼試験や技術相談も増加しています。

このように、本振動試験機の非接触の振動測定はCFRPなど薄くて軽い部材の振動測定と相性がよいため、 今後もCFRPを始めとしたコンポジット部材の分析評価に利用されると思われます。実際、千葉県、静岡県、大阪府など東海圏外からの問い合わせもあり、 広い地域の企業様からご利用いただいております。さらに、多くの企業に利用してもらうために、当所の内外でコンポジット部材振動特性評価解析装置に関する講演や研究発表などを行っており、機器のPRをしています。

Q5具体的にどのようなPR活動をしていますか。

昨年度から本振動試験機を用いてCFRPの振動特性に関する研究を行っており、自動車部品にCFRP製品を活用していくために、共振周波数などの振動特性を評価しています。 CFRPは他の材料とは異なり、繊維の配向により振動特性にも異方性が生じることから、自動車部品などにCFRPを用いる場合には、設計する上で様々な注意が必要となります。 当所では、CFRPと他の材料を比較した振動特性の評価や、CAEによる共振周波数のシミュレーション計算の精度検証などを行うことで、CFRPを自動車部品などに効果的に活用していくための設計手法の検討をしています。 この成果を、「コンポジットハイウェイ コンベンション2016」や「ぎふ技術革新センター・工業技術研究所オープン見学会」などの講演会で発表することで、 「コンポジット材料からなる自動車部品の振動特性評価を行いたい」など、コンポジット材料に関する技術相談や依頼試験の問い合わせが多く寄せられています。

Q6今後は、どのような取組を考えておりますか?

当地域は昔から振動試験に関する需要が高く、近年ではこれに対応して民間を含め振動試験機を持つ施設が増えています。 そのため、これからは当所では独自の特徴をPRしていく必要があるように感じています。 今回導入したコンポジット部材振動特性評価解析装置では、他と異なるユニークな画像計測機能・静音機能を利用した振動解析ができるので、 これをうまく活用して特徴のある技術支援で企業の皆様をサポートしていければと思っております。 また、近隣の公設試でも独自性のある様々な機器を導入しておられるため、こうした公設試や大学とも連携を行いながら研究開発を行い、 本装置を用いて新しい製品開発支援などを行いながら、当地域の産業育成に貢献していければと考えております。

機器紹介

- メーカー名

- IMV株式会社

- 主な仕様

-

コンポジット部材振動特性評価解析装置(A30/SA3HM)

加振力: 正弦波30kN、ランダム波30kN、ショック波60kN 最大加速度: 900m/s2、ランダム波630m/s2、ショック波1500m/s2 画像計測: 加振機に同期した高速画像計測による伝達関数測定が可能 静音試験: ブロアーを停止して約10分間の加振が可能(無負荷時)

IMV株式会社

コンポジット部材振動特性評価解析装置(A30/SA3HM)

本インタビュー対応者

- システム技術部 製品技術研究室 夏目 勝之 室長

- システム技術部 製品技術研究室 吉村 圭二郎 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。