2017年6月7日

昨今、ものづくりの現場においてIoT化の動きが進む中で、3Dプリンタ、3Dスキャナ、CAD・CAM等を用いたデジタルものづくりが注目を集めています。3Dプリンタを用いた従来工程の代用やこれまでの製法、技術にとらわれない新しいものづくりの実現、CAEを活用にすることによる最適設計等、 今後も多くの分野でデジタルものづくりの導入が進むことが見込まれます。

そのような中で、県や市の公設試験研究機関(以下、「公設試」という。)が各種の3Dデジタル機器を整備し、依頼試験や技術相談等を通じて、 地域企業からの相談に対応するとともに、3Dデジタル機器の活用により企業の課題解決等に向けて積極的に取り組んでいます。

今回のキラリ公設試では、IoT社会に向けて「デジタルものづくり」に焦点をあて、管内の公設試における取組をご紹介いたします。

左から山本さん、石黒課長、住岡さん

富山県の公設試験研究機関として、(1)技術支援 (2)研究開発 (3)技術情報の提供 などを通じて企業の技術力向上と新製品開発を支援する業務を行っている富山県工業技術センター(富山県高岡市)を訪問し、 材料技術課 石黒課長、住岡さん、山本さんにお話を伺いました。

Q1富山県工業技術センターでは、デジタルものづくり分野に関連する主な機器は何がありますか?

富山県工業技術センターでは以下を保有しています。

- [1]CAE(鋳造解析システム)

- [2]3Dプリンタ(樹脂3Dプリンタ(EOS社製 Formiga P100)、 金属3Dプリンタ(EOS社製 EOSINT M280))

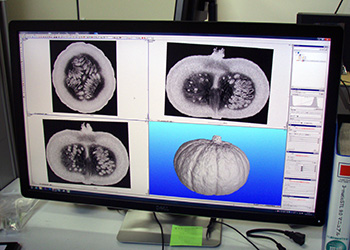

- [3]大型X線CT装置(YXLON社製 Y.CT Compact 450XL-Y)

- [4]可搬レーザー3Dスキャナ

大型X線CTによる断面図

(YXLON社製 Y.CT Compact 450XL-Y)

Q2樹脂3Dプリンタの利用状況はいかがですか?

平成22年度に当センターに樹脂3Dプリンタを導入した後、平成25年度にはマスコミ報道等の影響もあり利用件数が大幅に伸びました。 その後、「ものづくり補助金」等を通じて樹脂3Dプリンタを導入するなど地域企業において普及が進んだことから、現在は、企業において技術的な課題が発生する等、必要性が生じた際に問い合わせが寄せられるという状況になっています。

3Dプリンタを効果的に利用するためには、3次元CADの知見も必要であることから、メーカーの中でも開発・設計まで担うことができる企業が特に意欲的に利用している傾向があります。

具体的な利用例としては、治具や加工品のステージ(台)を試作するほか、射出成形メーカーや樹脂金型メーカーが3D設計データをもとに製品化前の形状を確認する目的で利用されており、図面やイメージだけでなく、 3Dプリンタで出力した造形物をもとに実物で形状等を確認するためのコミュニケーションツールとしても使われています。

樹脂プリンタで出力された漆器の試作

Q3金属3Dプリンタの利用状況はいかがですか?

金属3Dプリンタについては、短期間で複雑な立体形状を造形できるよう、造形可能な形状や造形物の特性に関する基礎研究を進めています。 一例としては、金属3Dプリンタを用いて縦穴・横穴を造形する際の特性の比較をし、横穴はφ0.5mmで形が崩れているのに対して、縦穴はφ0.5mmまでの造形が可能であることを確認しました。

また、県内企業2社と、金属3Dプリンタならではの構造形状の設計や造形物の評価等に関して共同研究を行うとともに、その一環で、人材育成(企業側の若手研究者(20代)の育成)にも力を入れています。 さらに、富山県総合デザインセンターや富山大学と連携し、3D造形技術に関する研究を実施しています。

今後はその他のテーマとして、無垢材との強度や組織の比較、新しい金属粉末の造形などの新しい研究を進めて、金属3Dプリンタのノウハウを当センターに蓄積させたいと思います。

金属3Dプリンタ(EOS社製 EOSINT M280)

Q4CAE(鋳造解析システム)についてはいかがですか?

富山県高岡市は高岡銅器を始めとした鋳物産業が盛んです。そこで、鋳造解析システムを活用して、溶湯の流動、凝固の状況、熱変形の解析を通じて業界支援を行っています。 CADを用いて鋳造方案の形状データを作成し、流動解析と凝固解析を行います。 この際に、実際の鋳造条件を基とした材料物性値を入力した上で解析を行い、充填完了までの流動状況、温度変化、および、凝固の状態を見える化できます。 実際、あるアルミ鋳物メーカーでは本システムにより歩留まりの向上につながりました。 また、ある銅器メーカーは従来経験と勘に基づき鋳造していましたが、シミュレーションにより方案を見直すことで大幅なコスト削減につながった事例もあります。

Q5富山県工業技術センターでの特徴的なお取組みを教えてください。

「デジタルものづくり」への対応を推進するため、平成23年度より地域企業による技術提案型の研究会活動を開始しており、 平成26年度よりさらに3Dに特化した研究会活動(とやまデジタルものづくり研究会)を実施し、その中で2つのWG(ワーキンググループ)を立ち上げて、3Dプリンタや3Dスキャナの有効活用に向けた企業向け講習会等を開催しています。

プロセス応用WGにおける試作品の展示会出展

【プロセス応用WG】

樹脂3Dプリンタや3Dスキャナのプロセスを応用した商品開発に向けて、参加企業(主に県内伝統産業関連企業25社)に対して、 3D関連の動向等の最新情報についての講習会や個別の試作相談会及びサンプル試作を実施しています。

特に特徴的な取組としては、このWGの中で漆器関連企業(15社程度)を対象として、3Dプリンタで造形した素地に漆を塗り螺鈿加工した試作品づくりを支援しました。 その際には、複数の形状の素地を一気に造形できるという3Dプリンタのメリットを参加企業に直接確認してもらいました。 なお、試作品PRを目的に参加企業等が東京インターナショナルギフトショーへ出展する際の協力・支援も行いました。

その他に本WGでは、地元の高岡銅器など鋳造関連企業向けには、樹脂3Dプリンタで原型を作るほか、 砂型の3Dプリンティング(木型レス化・パーツ数が四分の一になることもある)の存在を知ってもらうために、外注で鋳造用砂型を3Dプリンタで試作し、これを用いた鋳造試験を行い、コスト面、中子使用量等について、従来製品や従来工程との比較検証を行いました。

従来の木型と異なり、デジタルデータによる設計の修正・保存も可能であり、そういった優位性も参加企業に直接確認してもらいました。

【造形技術WG】

20~30社の会員企業に対して、3Dプリンタや3Dスキャナを主とするデジタルものづくり技術により、 新製品開発に要する期間の短縮化や新たな設計による高品質化を目的として、3Dプリンタ周辺技術の基礎知識や適用成功事例について座学形式での講習会を開催しています。 その他、3Dスキャナによるデータ取得から造形に至るまでのテクニック習得を目的に、実習形式での講習会も開催しています。

また、このWGの中で、金属3Dプリンタにより造形した特殊冷却水管を有する樹脂射出成形型を樹脂成形メーカーとともに試作しました。 その効果として、冷却時間が1/3に短縮できること、成形品の反りが小さくなったことが確認・検証できました。

Q6伝統工芸の支援に向けて3Dプリンタ等のデジタルツールを活用することは有効な手段ですね。

プロセス応用WGでの狙いのとおり、漆器分野においては、造形物に直接漆を塗布することができるので、造形自由度の高い素地の少量生産、一品製作が可能です。 また、鋳造分野においては、造形自由度が高いため、これまでは作製が困難であった原型や砂型の製作が可能です。

さらに、3Dプリンタ用の3Dデータについては、1つのデータがあれば、それを基に用途やニーズに応じて、「必要な形」「必要な数」の原型や試作品が製作できるので、 多品種少量対応も可能になります。つまり、デジタルものづくりの促進により、業界内で効率的な商品開発はもちろん、人、モノ、スペースに掛かる負担が大きく軽減されることは大きなメリットです。

Q73Dプリンタなどデジタルものづくりについての今後の見通しなどを教えてください。

金属3Dプリンタに関しては、造形可能な素材や造形条件、造形品の用途など、まだまだ未知の部分が多く、 国内外の動向も見据えながら本県独自の可能性を模索していく必要があると考えています。そのためには、現在進行中の研究会や共同研究等を通じて、 金属3D造形技術に関する情報の発信や技術データ・ノウハウの蓄積を着実に進め、新たな製品開発や提案を積極的にバックアップしていきたいと考えています。

樹脂3Dプリンタに関しては、伝統工芸がさらに売上を伸ばすための新しい取組として、デジタルものづくりの実践、特に、3Dプリンタを商品開発プロセスに取り入れて、 新商品発想のためのツールとして活用することが有効と考えます。伝統工芸の業界内で、これらの新しい技術やツールを意欲的に活用できる若手の担い手を増やすことで、 受け身ではなく、自ら仕掛けていく「アイデア提案型」の企業が増えれば良いと思います。

そのためには、デジタルものづくりによる商品開発事例などの情報を蓄積し、地域に一層根付かせて定着させることが必要と考えます。 実際、WG参加者のうち、3社が新しく機器を導入するなどデジタルものづくりを実践し始めており、少しずつ手ごたえを感じています。

ただ、3Dプリンタや3Dスキャナを始めとしたデジタルものづくり技術が進展することと並行して、 著作権や意匠権などの知的財産権の取扱いについても慎重に考慮にすべきであることから、関連する法律や事例などの情報収集を行いながら対応方針の検討も進めています。

本インタビュー対応者

- 材料技術課 石黒 智明 課長

- 材料技術課 住岡 淳司 副主幹研究員

- 材料技術課 山本 貴文 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。