2017年4月14日

昨今、ものづくりの現場においてIoT化の動きが進む中で、3Dプリンタ、3Dスキャナ、CAD・CAM等を用いたデジタルものづくりが注目を集めています。 3Dプリンタを用いた従来工程の代用やこれまでの製法、技術にとらわれない新しいものづくりの実現、CAEを活用にすることによる最適設計等、 今後も多くの分野でデジタルものづくりの導入が進むことが見込まれます。

そのような中で、県や市の公設試験研究機関(以下、「公設試」という。)が各種の3Dデジタル機器を整備し、依頼試験や技術相談等を通じて、 地域企業からの相談に対応するとともに、3Dデジタル機器の活用により企業の課題解決等に向けて積極的に取り組んでいます。

今回のキラリ公設試では、IoT社会に向けて「デジタルものづくり」に焦点をあて、管内の公設試における取組をご紹介いたします。

左から前川副部長、高野さん

石川県の公設試験研究機関として、企業の方々の生産技術の向上や研究開発などを支援する業務を行っている石川県工業試験場(石川県金沢市)の 機械金属部 副部長兼3Dものづくり推進プロジェクト室長の前川さん、同部の高野さんにお話を伺いました。

Q1石川県工業試験場では、デジタルものづくり分野に関連する主な機器は何がありますか?

石川県工業試験場では、(1)3Dプリンタ(金属造形用(株式会社ソディック製 OPM250L)、樹脂造形用(Stratasys製 FORTUS 360mc-L)、 石膏造形用(3D Systems製 ProJet 660Pro))(2)X線CT装置 (3)三次元デジタイザ (4)CAE(シミュレーション)関連等の機器を保有しています。

Q2上記の機器はどのような企業の方々に利用されていますか?

業種は機械、電子部品など様々ですが、共通しているのは、自社で最終製品を製造しているメーカーからの利用が多い点です。メーカーの設計担当(図面製作担当)の方に多く利用されています。

Q33Dプリンタの利用状況はいかがですか?

金属造形用の3Dプリンタは、企業との受託研究とともに、開放利用の件数も伸びてきています。(利用料は機器利用費@3,400円/時間、材料費@200円/cc)。 また、主な研究としては、「高機能金型の開発・製造技術」「複雑形状製品の試作と造形技術」に関して金属造形用の3Dプリンタを活用して実施しています。

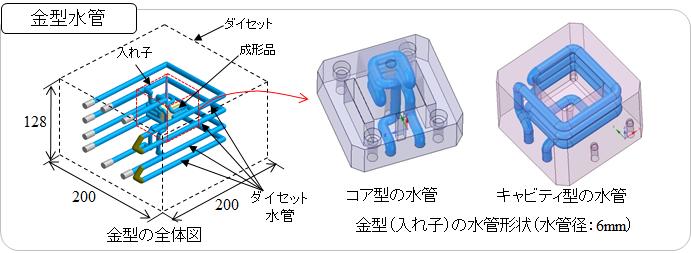

「高機能金型の開発・製造技術」については、金属3Dプリンタを用いて、これまで難しいとされていた複雑な水管配置を有する金型を造形し、 さらにCAEによるシミュレーションを行いながら、金型冷却速度や成形後の反りに関する性能評価を行いました。金型に水管を入れることで、成形時間が約半分に短縮し、 反り量も1/3~1/4に低減することが確認できました。

3Dプリンタ(OPM250L)での造形

「複雑形状製品の試作と造形技術」は、デジタルものづくりならではの研究です。 金属3Dプリンタで可能となる複雑形状によりこれまでは得られない機能を実現することを目的とした研究で、アイデアを現実の形にするための造形技術を研究し、企業の皆様からの様々な付加価値向上の要望に応えていきたいと考えています。

また、3Dプリンタを用いる大きな特徴・メリットは、「試作品1品を造形するだけではなく、異なる形状の試作品を一度に造形できること」です。 実際、企業から試作品の造形依頼を受けた際には、試作品のサイズや形状を確認し、「少しずつ形状を変えて造形しませんか?」と複数の試作を提案することもあります。 その際には、例えば、試作品1つで15,000円、10個で25,000円というように利用料金を具体的に提示し、より効率的に利用いただけるためのアドバイスも提供しています。

金型水管

樹脂造形用の3Dプリンタについては、複雑形状でも、一品ものでも短期間で安価に造形できる特徴を活かして、地域企業において、専用の工具・器具の製作(ダイレクト生産)や量産前の試作として利用されています。 例えば、(1)光学部品を組み立てる際に、部品の位置合わせ、組付け方法のミスを防ぐための治具の製作、(2)新規医療器具(手術用器具)を開発する際の組み付け性や操作性を評価するための試作として利活用されています。

Q4九谷焼や輪島塗・山中漆器を始めとした石川県における伝統的工芸品とデジタルものづくりはどのような関わりがありますか?

九谷焼や輪島塗・山中漆器のような伝統的工芸品は、デザイン性を有した製品設計が重要になるため、 「Geomagic free form」という触覚デバイスを用いてデータ編集が可能な3Dデータ作成システムの講習会を開催しています。通常CADは「数値」を入力することで製品設計を行います。 一方、「Geomagic free form」は、画面上に3次元モデルを表示し、ペン型触覚デバイスを用いることで直接物体に触れているようなモデリングが可能であるため、従来のスケッチによる設計の延長として捉えやすいことが大きな特徴です。 また、CADとの互換性も有しているため、石膏用の3Dプリンタで原型を作ったり、3Dデジタイザと組み合わせることも可能です。 デジタルツールの活用により従来比で試作期間が約1/10、費用が1/2で原型製作ができたという結果が示す通り、これらのデジタル機器は伝統的工芸品の設計の新しいツールになると考えられます。

九谷焼製品への3Dプリンタ活用事例

Q5伝統産業へのデジタルものづくりの普及に向けて方策を教えてください。

伝統工芸産地では若手の担い手が少なく、「Geomagic free form」等のデジタルツールの普及はまだ途上です。 講習会に参加し、実際に使ってみることで、使いやすさ、相性の良さを実感できることも多く、簡易版の「Geomagic free form」を導入された企業もあると聞いています。 デジタルツールの更なるPRと、それらを活用した産地での成功例を作っていきたいと考えています。

触感デバイス(Geomagic free form)

Q6その他に企業向けの講習会は実施されていますか?

当試験場では、公益財団法人石川県産業創出支援機構と共同で平成25年に3Dプリンタ研究会を立ち上げました。 研究会活動として、年に8~9回のセミナーを実施しており、これまでのべ1100名を超える企業等関係者に参加いただいています。 設立当初は「3Dプリンタの活用概要」といったスタートアップを目的として、対象の業界が広く、定員も多い利活用セミナーを中心に開催していました。 一方、3Dプリンタが普及されつつある現在では、設計・造形・仕上げというようにテーマを絞った分科会(講義+ディスカッション)を年に数回実施するとともに、CAD等の操作方法を実習的に学ぶことができる技術者育成セミナーも開催しています。

Q7デジタルものづくりを地域産業へ普及させるためのお考えを教えてください。

まずは機械・金属関連産業に加えて、陶磁器・漆器等の伝統工芸に対して、既存のものづくりの工程の中で、 3Dプリンタを始めとしたデジタルものづくりを導入すると生産性が向上する、コストが下がるなど優位性があることを普及したいと思います。 さらに、他地域、他国との厳しいコスト競争に生き残るためには、これまでできなかった形状が作れることによる付加価値向上を意識した製品開発につなげていかなければいけないと考えています。

その上で、業界の裾野を広げることも重要だと思っています。現在3Dプリンタをはじめとしたデジタルものづくり機器に関する問い合わせは機械や電子部品などの業界が中心ですが、 もっと多くの業界において導入するチャンスがあると思っています。例えば、3Dプリンタに一見縁遠い食品業界についても、食品製造ラインに用いる治工具を3Dプリンタで試作できます。 「3Dプリンタで治工具を作りませんか?」と投げかけながら、デジタルものづくりの裾野を広げるきっかけを作りたいと思っています。

また、最近、試作品の製造だけでなく、小さく複雑な形状の部品については、3Dプリンタで直接製造(実機に組み込むことを想定した製品製造)をする場合もあります。 今後、3Dプリンタが普及する過程では、このような相談が多くなると思います。それを見据えて3Dプリンタの性能(精度・製作時間・コスト・機能性)を定量的に評価するような研究も必要になると思っています。 3Dプリンタは自由で手軽に設計できますが、コスト面や生産性など利用の際に留意する点も多々あります。 当試験場が3Dプリンタ等を用いたデジタルものづくりに関する知見の集積地となり、利用企業、特に公設試験研究機関として支援すべき地域の中小企業に対して、メリット、 デメリットを提示するなど適切な情報を提供することが重要であると思っています。

本インタビュー対応者

- 機械金属部 前川 満良 副部長

- 機械金属部 高野 昌宏 専門研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。