2017年4月7日

昨今、ものづくりの現場においてIoT化の動きが進む中で、3Dプリンタ、3Dスキャナ、CAD・CAM等を用いたデジタルものづくりが注目を集めています。 3Dプリンタを用いた従来工程の代用やこれまでの製法、技術にとらわれない新しいものづくりの実現、CAEを活用にすることによる最適設計等、 今後も多くの分野でデジタルものづくりの導入が進むことが見込まれます。

そのような中で、県や市の公設試験研究機関(以下、「公設試」という。)が各種の3Dデジタル機器を整備し、依頼試験や技術相談等を通じて、 地域企業からの相談に対応するとともに、3Dデジタル機器の活用により企業の課題解決等に向けて積極的に取り組んでいます。

今回のキラリ公設試では、IoT社会に向けて「デジタルものづくり」に焦点をあて、管内の公設試における取組をご紹介いたします。

左から 服部さん、中村さん

三重県工業研究所は、本所(津市)、金属研究室(桑名市)、窯業研究室(四日市市)及び窯業研究室伊賀分室(伊賀市)をそれぞれ設置し、三重県の企業による技術開発や新製品開発等を支援する業務を行っています。 今回は本所にあるものづくり研究課の中村さん、プロジェクト研究課の服部さんに本所及び金属研究室で取り組まれているデジタルものづくりのお話を伺いました。

Q1三重県工業研究所では、デジタルものづくりに関連する主な機器は何がありますか?

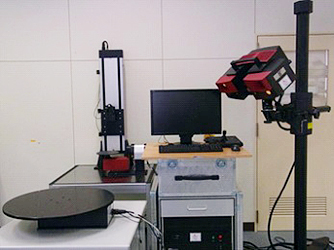

三重県工業研究所では、(1)3Dプリンタ(Dimension Elite 樹脂プリンタ)、(2)3Dスキャナ(ATOS III Triple Scan)、(3)三次元CAD/CAE(SOLIDWORKS Premium等)を保有しています。

Q23Dプリンタを最近導入されたと伺いました。

平成28年、本所に3Dプリンタを導入し、同年12月から機器開放制度の機器の一つとして、地域企業にご利用いただいています。 ご利用いただくと言っても、CADデータの送付を受け付けて、研究員が代わりに造形するのではなく、企業の方々に来ていただき、我々研究員とface to faceで一緒に造形していくことをモットーと考えています。 たとえば、造形が難しい細かい形状や強度が必要な部品については、造形方法の提案等をさせていただいています。 一方で、3Dプリンタの扱いに慣れていない企業の方々からの利用の相談も多く、そうした方々にはこちらから利用方法についてのアドバイスをさせていただいています。 これまで、自社製品のモックアップや治具の造形等にご利用いただいています。利用企業の規模は中小企業から大企業まで様々です。 また、本所での利用をきっかけに、初めて自社にも導入したというお声も耳にしますので、今回の3Dプリンタの導入が地域企業のデジタルものづくりを始めるきっかけとなればと思っています。

また、本所では以前から、射出成形について取り組んでいるため、射出成形品と今回導入した3Dプリンタの成形品の作成時間、材料費などを見比べ、それぞれの得意・不得意な形状や用途を検討しています。(右写真)

左:3Dプリンタの造形品 右:射出成形品

導入した3Dプリンタ

Q3その他のデジタルものづくりの機器利用状況はいかがでしょうか。

3Dスキャナも多くの企業にご利用いただいています。三重県に多く立地する輸送用機械器具製造業をはじめ、電気・デバイス関係、医療機器関係、 地場産業など幅広い業種の企業の方々の利用が多いです。主に、製品が図面通り出来ているかCADデータと比較検証を行うことや、 部品や金型が摩耗していないかなどを検証することができます。また、3Dスキャナは企業との共同研究においても用いており、リバースエンジニアリングについても取り組んでいます。

3Dスキャナ

Q4金属研究室(桑名市)ではデジタルものづくりについてどのようなことを取り組まれているのでしょうか?

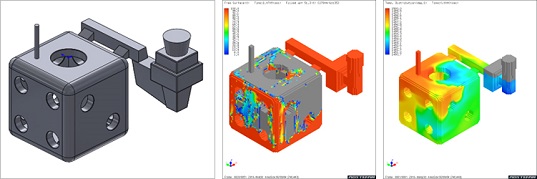

桑名市は、昔から「東の川口(埼玉県)、西の桑名」と言われる鋳物の二大産地の一つであり、多くの鋳物関連企業が集積しています。 金属研究室では、鋳物に関する研究や技術支援に取り組んでおり、デジタルものづくりでは、3次元CAD/CAEを用いて鋳物製品の設計や鋳造シミュレーションなどを行っています。 鋳造シミュレーションでは、鋳造時の金属溶湯の流れや凝固の様子、さらには鋳巣(凝固収縮により発生する鋳物内部の空洞)などの欠陥を予測します。 その結果を踏まえて、設計変更とシミュレーションを繰り返すことで、製品の設計を仕上げていきます。設計が終わったら、鋳造に必要な砂型の設計と作成に取り掛かります。

鋳造シミュレーション(溶湯流れ解析、凝固解析)

Q5近年 砂型の3Dプリンタが話題になっていますが、こちらについては保有されているのですか?

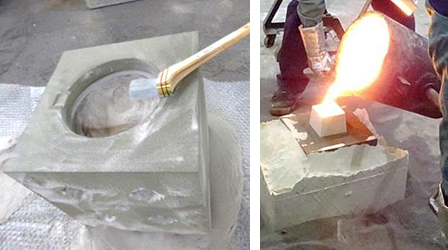

三重県工業研究所では保有していません。研究で使う3Dプリンタの砂型については、装置を保有し、造形サービスを行っている企業に依頼しています。 また、他県の公設試の方々とも相談するなど、装置や砂型の技術に関して様々な場所で情報調査を行っており、企業の方々に紹介しています。

3Dプリンタの砂型と鋳造

Q6鋳物分野で他にデジタルものづくりに活用されているものはありますか?

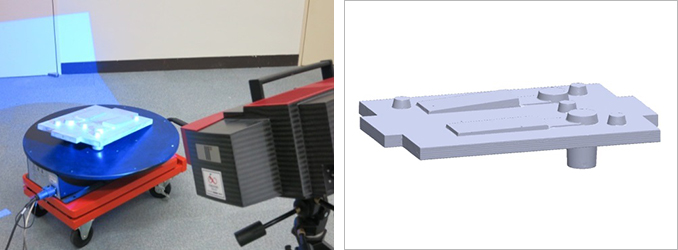

鋳造に必要な砂型は、従来から「木型」と呼ばれる木製の製品模型を砂で型取りして作成する方法が一般的です。 砂型を繰り返し作成していると、木型には摩耗や歪みが生じ、作成される砂型の精度に影響を与えます。 こうした木型の経年変形を測定するために、本所が所有している3Dスキャナを用いています。測定したデータを設計値や以前のデータと比較して、変形が無いかを観察します。

木型の測定データ

Q7デジタルものづくりでの企業の方々の問い合わせはたくさんありますね。今後のデジタルものづくりについて、地域の産業への期待などの見通しを教えてください。

デジタルものづくりの技術で対応できる産業分野は幅広く、新製品・新技術の展開が速いこともあり、企業の方々から多くの問い合わせがあります。 話題になっているテーマや相談が多い内容などについては、講習会や研究会等で話題提供を行い、その時の最新情報を紹介するといったことも行っています。 平成28年度もデジタルものづくりについての話題提供等でのべ100名以上の企業の方々に参加いただき、今後の自社製品の開発につなげていきたいとの意見を聞いています。

三重県工業研究所では、デジタルものづくりの技術が製品の高品質化や生産工程の効率化に貢献し、ものづくりに携わる企業の技術力向上につなげることで、地場産業の活性化を目指していきます。

本インタビュー対応者

- ものづくり研究課 中村 創一 主査研究員

- プロジェクト研究課 服部 俊 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。