2017年3月27日

昨今、ものづくりの現場においてIoT化の動きが進む中で、3Dプリンタ、3Dスキャナ、CAD・CAM等を用いたデジタルものづくりが注目を集めています。 3Dプリンタを用いた従来工程の代用やこれまでの製法、技術にとらわれない新しいものづくりの実現、CAEを活用にすることによる最適設計等、 今後も多くの分野でデジタルものづくりの導入が進むことが見込まれます。

そのような中で、県や市の公設試験研究機関(以下、「公設試」という。)が各種の3Dデジタル機器を整備し、依頼試験や技術相談等を通じて、 地域企業からの相談に対応するとともに、3Dデジタル機器の活用により企業の課題解決等に向けて積極的に取り組んでいます。

今回のキラリ公設試では、IoT社会に向けて「デジタルものづくり」に焦点をあて、管内の公設試における取組をご紹介いたします。

遠藤部長(機械は3Dプリンタ)

岐阜県の公設試験研究機関として、企業の方々の情報技術やメカトロニクス技術に関する研究開発などを支援する業務を行っている岐阜県情報技術研究所(岐阜県各務原市)のメカトロ研究部の遠藤部長、同部の久冨さんにお話を伺いました。

Q1岐阜県情報技術研究所では、デジタルものづくり分野に関連する主な機器は何がありますか?

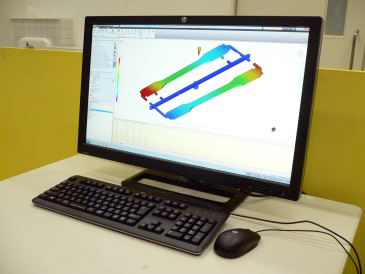

岐阜県情報技術研究所では、 (1)3Dプリンタ(Stratasys社製 FORTUS 360mc-L 樹脂プリンタ)、 (2)非接触三次元デジタイザ(KONICA MINOLTA社製 RANGE7)、 (3)CAE(シミュレーション)関連(Autodesk社製 Moldflow等)を保有しています。

RANGE7

Moldflow

Q2利用状況はいかがですか?

機械金属、自動車、樹脂成形、刃物関係など多岐に渡る業種の企業(ほとんどが中小企業)に利用されています。 そのうち、3Dプリンタについては、平成25年度の導入後、毎年1000時間程度利用されており、前後の段取り時間を考慮すると、稼働率は7~8割くらいかと思います。 利用目的は開発品の試作が中心で、3Dプリンタで類似の形状のものを複数造形し、製品の意匠や使用感の確認に活用されています。 その他に、営業・企画提案用の模型製作や、モニタ評価用サンプル製作などにも利用されています。 なお、当所で3Dプリンタを使用した後に、ものづくり補助金等を活用して地元企業が3Dプリンタを購入したという事例もあるとおり、 3Dプリンタ等のデジタル機器が地元企業に普及されつつあると感じています。

CAE(シミュレーション)については、プラスチック射出メーカーが成形時における金型内の樹脂の流れや充填状態、反り、引けなどの解析に利用されています。

Q3岐阜県情報技術研究所での特徴的なお取組みを教えてください。

岐阜県情報技術研究所では、情報技術やロボットに関する研究を進めています。当所の研究の中から3件ご紹介します。

(1)「設備機器のデータ収集・蓄積システムの開発」

工場内の設備機器にセンサを取り付けて、例えば、電流や温度の値をネットワーク経由で収集することで、設備機器の稼働状況の見える化等を実現する技術開発に取り組んでいます。 既存の設備機器を改造することなくセンサを取り付けることができます。 コンプレッサやモーターの温度を把握することで、工場の省エネルギーに役立てたりフライス盤やNC加工機の電流を計測することで、工具の摩耗状況を把握し、 交換時期の確認や予防保全に役立てることができないか研究しています。

(2)「情報通信機器による知的障がい者のための協働支援システムの開発研究」

県内の特別支援学校では、喫茶店での接客業務の学習を行っており、当所では、タブレットPCを利用して、学習を支援するためのソフトウエアを開発しています。 この研究は公益財団法人ソフトピアジャパンと連携して実施しています。

(3)「予防・健康増進に資するパーソナル・バランスケア技術の研究開発」

身体の動揺を手軽に測定し、身体バランス機能の持続・向上に資する技術を地域の病院や岐阜大学の医学部と連携しながら研究開発しています。 この研究は総務省の戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)を活用しています。

工業系の公設試験研究機関の連携先は製造業が中心ですが、当所は「情報技術」の切り口で特別支援学校や病院などの他分野とも連携して技術開発や研究を進めています。

Q4スマート金型にも力を入れているとHPで拝見しました。

プラスチック製品用の射出成形(金型の間に溶けたプラスチックを流し込んで、冷やし固めて目的の形状の製品を製造する方法)において、金型が閉じている間は中の状態を見ることができません。 新しい製品を作る場合は熟練した技能者が金型の中の状況を推測しながら製造機械の調整を行う必要がありました。 当所では、金型にセンサを取り付けて、射出成形時の圧力や温度の変化を測定できるようなシステムを、地元の企業さんと共同で開発しました。小型な装置で金型と一体していて、開発したシステムを「スマート金型」と呼んでいます。

スマート金型を使用して、製造時に異常を検知し、製品の不良を減らすことができます。 成形に関する大量の情報を容易に収集することができるので、ビッグデータ解析によって、工場全体の生産性や品質の向上にも活用できないか研究を進めています。

スマート金型(金型とセンサを一体化したシステム)

Q5企業向けにIoTに関する講習会等は実施されていますか。

本年度は「岐阜県ITものづくり推進ラボ」や岐阜県工業会などと共催で、IoTに関する講演会を何回も開催しました。 本年2月には、(株)デンソー ダントツ工場推進部 テクニカルエキスパート 小島史夫 様、地元企業の(株)岐阜多田精機 取締役社長 多田憲生 様などを講師に迎えて、 IoTに関する講演会「ものづくり中小企業のIoT」を開催しましたが、参加者募集の開始1週間で定員の100名を超え、県内企業においてIoTへの関心度が高いことを実感しました。

また、岐阜大学と共催で、「Deep Learningの基礎から実装まで」という人工知能の講習会を開催しました。 専門性が高い講習会でしたが、20名近くの参加者があり、参加された方にも好評でした。

Q6IoTやデジタルものづくりについての今後の見通しなどを教えてください。

IoTやデジタルものづくりは、企業の現場でも(1)生産性向上、(2)予防保全、(3)トレーサビリティー、(4)新しいサービスの開発など多くの効果をもたらすものと考えられます。

岐阜県情報技術研究所は平成31年度の県内の公設試験研究機関の統合を見据えて、業界をまたいでIoTやデジタルものづくりに関する支援を実施していきたいと考えています。

本インタビュー対応者

- メカトロ研究部 遠藤 善道 部長

- メカトロ研究部 久冨 茂樹 専門研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。