2017年2月24日

昨今、ものづくりの現場においてIoT化の動きが進む中で、3Dプリンタ、3Dスキャナ、CAD・CAM等を用いたデジタルものづくりが注目を集めています。 3Dプリンタを用いた従来工程の代用やこれまでの製法、技術にとらわれない新しいものづくりの実現、CAEを活用にすることによる最適設計等、 今後も多くの分野でデジタルものづくりの導入が進むことが見込まれます。

そのような中で、県や市の公設試験研究機関(以下、「公設試」という。)が各種の3Dデジタル機器を整備し、依頼試験や技術相談等を通じて、 地域企業からの相談に対応するとともに、3Dデジタル機器の活用により企業の課題解決等に向けて積極的に取り組んでいます。

今回のキラリ公設試では、IoT社会に向けて「デジタルものづくり」に焦点をあて、管内の公設試における取組をご紹介いたします。

左から名倉さん、近藤さん、岩間さん

名古屋市の公設試験研究機関として、企業の方々の生産技術の向上や研究開発などを支援する業務を行っている名古屋市工業研究所(名古屋市熱田区)。

システム技術部 電子技術研究室の岩間さん、同部 生産システム研究室の近藤さん、材料技術部 有機材料研究室の名倉さんにお話を伺いました。

Q1名古屋市工業研究所では、デジタルものづくり分野に関連する主な機器は何がありますか?

名古屋市工業研究所では、 (1)CAE(シミュレーション)関連(SolidWorks FlowSimulation等) (2)3Dプリンタ(FORTUS 400mc-L 樹脂プリンタ) (3)X線CT装置(TOSCANER-32252μhd) (4)非接触三次元デジタイザ(ATOS 3 Triple Scan)等を保有しています。

Q2どのような企業の方々に利用されていますか?

利用企業の業種は多岐にわたります。具体的には、自動車関連、日用雑貨、電気製品など様々な分野の企業の方々に利用されています。

名古屋市工業研究所には生産技術分野で活用できるCAEソフトを多く導入していますが(詳細後述)、その他、例えば、3Dプリンタでは、3DCADデータができた時点で、 試作や試験などに使われるとともに、最近では実際に製品(物)として使用するための生産機としての活用方法に関連する相談や試験が増えており、 企業の皆様における3Dプリンタに対する意識が変化してきていると感じます。X線CT装置は、導入当初は3D形状データ化やCADとの比較などの依頼も多かったですが、 非接触三次元デジタイザ導入後は表面形状の測定目的でのX線CT利用は減少し、透過撮影での故障箇所、不良の原因の調査に加えて、 繊維強化樹脂材料(FRP)の成形品評価等の依頼が多くなっています。名古屋市は自動車産業が集積している地域です。昨今では、環境への配慮や自動車のハイブリッド化に伴い、 自動車の軽量化が積極的に進められています。この様な背景から企業の方々がFRPの使用範囲拡大を念頭に置いた成形コスト・サイクルタイムの削減に繋がる成形技術を求めていると考えられます。

3Dプリンタ(FORTUS 400mc-L)

Q3特にCAEに力を入れているとのことですが、名古屋市工業研究所での特徴的な取組を教えてください。

名古屋市工業研究所では、早くからCAE(シミュレーション)、3Dプリンタの活用に取り組んでいます。CAEに関しては、プレス・鍛造等の金属成形シミュレーション、 電子機器向けの熱解析というように需要や用途に合わせて10種類以上のソフトを保有しています。CAEは実際の製品を作る前に性能を予測できることから、 (1)試作回数の減少、(2)設計期間・開発コストの軽減、に役立ち、企業に広く浸透しつつあります。

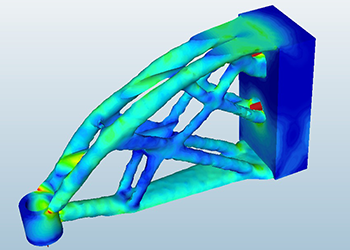

トポロジー解析

ただし、高い次元でCAEを活用するためには、操作だけでなく、計算結果の妥当性を判断できる知見や数値計算に必要な信頼性の高い物性値を取得する測定技術等、幅広い知識が必要となるため、 各分野担当研究員が様々な問合せを企業の方々から受けています。3Dプリンタは生産機器として使われ始めた背景もあり、成形機能だけでなく歩留まり等の品質保証も求められつつあります。 それに伴い、3Dプリンタにおける成形の物理現象のメカニズム解明のため、ミクロスケールでのCAE解析のニーズも増えています。ミクロ現象を捉えて、 マクロの製品形状にミクロの現象を反映させるマルチスケール解析はビッグデータを扱いやすくなった昨今ではより品質の高い製品を作り出す技術として必要性を感じています。

また、CAEや3Dプリンタと、X線CT装置などの測定装置を組み合わせる事で、例えば、本来CADでは、製品内のボイド等の再現は困難ですが、不具合のある製品をX線CT装置でスキャンし、 リバースエンジニアリングにより実物をCAD化し、不具合の原因究明に利用する事も可能です。また、設計者が製品仕様を満たすかを通常の順解析によるCAE利用で確認するのではなく、 トポロジー解析を始めとした逆解析を用いることで、どのような形状や物性値にすれば製品仕様を満たすかをソフトに計算させるなどCAE技術の使用範囲が拡大しています。

一方で、リバースエンジニアリングは工業的な分野での利用以外にも「現物の復元」という用途からCADデータが存在しない、芸術性の高い陶磁器、貴重な化石の復元、医療分野等でも大きな需要があります。

Q4CAE(シミュレーション)分野での名古屋市工業研究所の強みを教えてください。

企業によっては、「物理現象をCAEで再現する」「不具合の特定にCAEを用いる」など使用目的は様々です。 名古屋市工業研究所では「CAEの担当者」ではなく、「構造解析」「熱流体解析」「プレス加工、鍛造加工等の成形シミュレーション」などCAE(シミュレーション)ソフトの分野別に担当者が5~6名在席しています。 その為、CAEソフトだけでなく、測定や製品評価など幅広く提案やアドバイスできることが名古屋市工業研究所の強みです。

Q5例えば企業向けにCAEに関する講習会等は実施しますか。

実施しています。例えば昨年10月には、「鍛造へのCAEの活用」と題して 「DEFORM-3D」に関するCAE入門講習会を実施しました。講義による技術的な知識の習得や事例紹介に加え、 実際に例題を用いてソフトを体験していただきました。受講者が実務でも活用していけるよう、理解や技術を深める場を今後も提供させていただきたいと思っています。

Q6今後のデジタルものづくりについて、地域の産業への期待などの見通しを教えてください。

3Dプリンタも試作機から生産機へと認識が変わりつつあるように、従来の開発業務のルーティンに変革が起きたり、今まで金型等では生産できなかった形が作製できるなど、 ものづくりの手法が多様化する可能性があります。また、世の中でのリアルタイムの情報と技術を組み合わせた「新しいものづくり・本当に使えるものづくり」が求められます。 企業の皆様にはそれらの技術や情報を活用することで、独創的かつ付加価値の高い製品開発を進めて頂きたいです。名古屋市工業研究所においても、 そのような企業の皆様からのご相談に対して、一連の設備・技術でトータルにサポートいたします。

本インタビュー対応者

- システム技術部 電子技術研究室 岩間 由希 研究員

- システム技術部 生産システム研究室 近藤 光一郎 研究員

- 材料技術部 有機材料研究室 名倉 あずさ 研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。