2015年1月23日

【今回のキーワード/バイオレメディエーショント】

微生物の化学物質分解能力を活用した環境浄化技術(特に土壌修復)のこと。低コストで、汚染現場を浄化できるため、これからの浄化技術の切り札として注目されています。 大きく分けて、

- 1.汚染現場に生息している特定の微生物を増幅・活性化させて浄化を行う「バイオスティミュレーション」

- 2.目的に合致した微生物を培養・活性化させて汚染現場に注入して浄化を行う「バイオオーギュメンテーション」の2つ。後者は浄化効率が高まり、比較的短時間で浄化できるというメリットがあります。

石川県工業試験場 井上研究主幹

転用可能な技術分野…飲食店(厨房排水の処理)、土木・建築(土壌修復)、工場(床の油汚れ除去)、給油所での浄化など

石川県の海岸で起こったとある海の事故をきっかけに、その対策となる技術開発を始めたのが石川県工業試験場の井上智実さん。 それは微生物を使って油を安全に分解するという研究でした。私たちの眼に見えない小さな体の微生物が、どんな働きをしてくれるのでしょう。 今回は彼の研究室を訪ね、開発の経緯からその成果、苦労話とともに聞いてきました。 井上さんは企業と一緒になって製品化にも成功し、この研究に関連して2つの特許を取得していますので、その実情も伺います。

Q1井上さんが平成12年から行っているバイオレメディエーションの研究、きっかけは何だったのでしょう?

(井上)

平成9年にナホトカ号が座礁した際に、大量の重油が流出して石川県に流れ着き、海岸線が広範囲に渡って汚染されるという事件がありました。 大勢のボランティアが重油を取り除く作業を行ったのですが、十分に汚染を取り除くことができなかったのです。海外ではバイオレメディエーション、微生物を使って環境を浄化するという技術があったんです。 でもそのとき、国内ではそういった技術が普及していませんでしたし、海外の微生物を使うということは、安全性が確保できないという理由で公には認められなかったのです。 そこで、環境浄化微生物の国産化と浄化手法の開発を目的として、開発に着手したわけです。

ナホトカ号重油流出事故

Q2具体的にどんな開発をするのですか?

(井上)

まずは国内から油を分解する微生物を探さなければなりません。そこで国内のいろいろなところで土壌を採取して、そこから油を分解する微生物を見つけ出すことをしました。まずはじめに見つけたのは新潟県の油田付近の水田からですね。

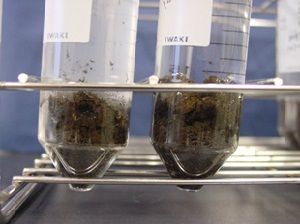

油田付近の水田から採取した土壌

Q3油田の近くだから油を分解する微生物がいたのでしょうか?

(井上)

油田があるところには、油を餌にする微生物がいるかもしれないという目論見だったのですが、今回はたまたまだったと思います。

Q4微生物って途方もなくたくさんの種類があると思うんですが、その中から見つけるのって大変ですよね。当たり外れもあるんじゃないですか?

(井上)

私は大学院のときも同じように微生物を分離するということをやっていましたので、ある程度のノウハウは心得ていたつもりですけどね。 でもこれは運の要素も大きくて、3~4採取した中から見つかることもあれば、100以上取っても見つからないときもあるんです。運がよかったと思いますね。

研究に取り組む井上さん

Q5それが新規のAcinetobacter sp.という種類の微生物ですね。実際にこういうものはどういう手順で見つけるのですか?

(井上)

採取した土壌からスクリーニング(目的とする微生物を探索)する作業ですね。実際オリーブ油を使って分解の度合いを見ていきました。この株は、4500ppmのオリーブ油を2日で92%分解しました。病原性も持っていないため安全性も確認されました。 ある程度の低温域から高温域まで分解でき、アルカリ性においても分解率が優秀でしたので、アルカリ性洗剤を使う厨房の排水処理に利用できると考えたのです。 そもそもレストランや食堂の厨房には、調理で出た油を排出しないように溜めておく『グリーストラップ』という装置がついているんですが、これは溜まった油を柄杓ですくう必要があります。 これがとっても臭いんですよね。ゴキブリとかも発生しますし、装置の清掃にもお金がかかるのです。それを微生物を使って、毎日分解すれば、ほとんどの作業が不要になるということです。

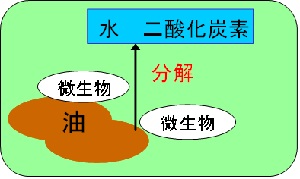

微生物による油分解のイメージ

Q6なるほど、これが可能ならいいこと尽くめですね。井上さんは実用化するために実験を行ったとか。

(井上)

ええ、石川県の企業で株式会社ゲイトと共同での実証試験を行いました。 大学の食堂の厨房排水を実際に使って、分離した微生物を入れたところと入れていないところ、2つ同じ条件で3ヶ月間試験を行ったのです。 実際に微生物を入れたところのほうが明らかに優位性があったため、これは実用性が高い微生物だということが証明されました。

厨房実験の様子

Q7そういう効果があったことがわかり、いよいよ実用化ということですね。

(井上)

はい。すでに実用化され、いろいろなところに使われています。先ほどの株式会社ゲイトから出ているのですが、厨房のグリーストラップ槽に取り付ける『ゲイト油分解システム』です。 これに見つけた微生物が使われています。

Q8井上さんと株式会社ゲイトはもうひとつ製品化させていますね。こちらの製品はどんなものなのですか?

(井上)

前述のように植物油のほうの分解ができましたので、今度はもうひとつ、鉱物系の油をターゲットにしていこうと開発を始めました。もちろん油が違いますので、同じ微生物ではいけません。 また新たに微生物を探すため土壌を採取するところから始めました。燃料油を分解する微生物は、実はすぐ近くにあったのです。 この試験場のボイラー給油口付近で採取した土壌から分離に成功しました。この株もA重油を分解する能力が非常に高く、土壌や地下水の浄化に有用なものとなりました。

油膜の消滅状態を観察する井上さん

Q9灯台下暗しといいますが、井上さんの目はそこも見抜いたのですね。これで鉱物油のほうも製品化されることになったのですね。

(井上)

ここに至る前に、平成19年から3年間、私が土壌修復技術研究会を立ち上げました。 県内のゼネコンとか分析業者とか環境評価ビジネスをしている企業とかコンサルタントとか、土壌修復関連の業界の方々などに声をかけ19社が集まりました。 この研究会の中で私の研究成果を発表し、この技術を使う企業を探したところ、こちらも株式会社ゲイトが使ってくれるということになり、こちらも製品化されて給油所の土壌修復などで使用されています。

開発された環境浄化用微生物製剤

Q10すっかりバイオレメディエーションの技術が日本でも実用化されつつある、そんな状況でしょうか?

(井上)

ちょうど平成15年に、土壌汚染対策法という法律ができ、平成18年には油汚染対策ガイドラインが出されまして、土壌修復ということに世間の目が向けられるようになっていたのです。 私たちにとって特に重要なのはその前年平成17年に環境省と経済産業省が策定した『バイオレメディエーション利用指針』です。 これは海外では微生物を使って環境評価をするということがなされていたのですが、国内ではそれがなかったため、微生物の安全性を確保し健全にこの技術を発展させていこうという趣旨で出されたものです。 この指針に沿った国の適合審査をゲイトも受けました。全国で8番目、ベンチャー企業としては初めての快挙だったと思います。 これによって、私たちの技術が生態系への影響に配慮した安全性の高い技術だということが認められたと思っています。

Q11なるほど。ところでこれらの製品の説明には「1g中に100億個の微生物が含まれている」って書かれているようにすごい数なんですね。顕微鏡で見るとどんな姿をしているのでしょう?

(井上)

顕微鏡でも姿がわからず、電子顕微鏡で見るんですが、いろいろありまして、丸っこいものとか、長細いものとか、楕円形のものとか。今回の形状としては長細いものですね。

Q12そんな小さい体が油をCO2とH2Oに分解して無害にしてしまうって、本当に驚きですね。さすがにこれだけ小さいと、ずっと研究をしていても愛着って湧かないものですか?

(井上)

逆に、眼に見えないからこそ微生物の世界で何が起こっているのかなぁと想像するのが楽しいですよ。 見えなくても実験結果が自分の予想通りに出てくると、『ああ、自分の思っていたことは正しかったんだ』という嬉しさはありますね。 目的の微生物が油を分解し始めると試験管が濁ってきて、『ああ、ここにいたんだね』と探し当てる楽しみがありますね。

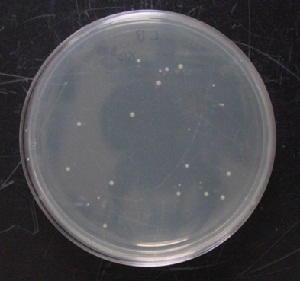

土壌から現れた微生物のコロニー

Q13目に見えなくてもしっかり結果を示してくれるんですね。では逆に、研究を行う上でどんな苦労がありましたか?

(井上)

眼に見えないことが起こっているので、最初はみなさん、『そんなことはない』ってなかなか信用してもらえないんですよ(笑)。 そこが最初のハードルでしたね。ほかに苦労といえば、実験のスパンが非常に長くなってしまうことです。 ひとつの実験が1週間ぐらい、それを何サイクルか重ねてやっとひとつ実験結果が出てきますので。気の長い人じゃないとこの研究は難しいかもしれません。 実は当時業界の支援としてメッキの担当をしていまして、微生物の研究との切り替えが大変でした。研究に使える時間も限られてしまいますから。

A重油分解率の経時変化を調べる実験

Q14そんな環境でよくぞここまで成果を出してくれました。その成果として、井上さんは株式会社ゲイトと共同で、特許を2つ出願しています。植物油と燃料油それぞれ分解する微生物に関する技術ですね。これら出願の目的は?

(井上)

ひとつはこの微生物を使った処理法について、株式会社ゲイトとともに権利化したいと考えました。ひょっとしたらどこかで微生物を盗られて、別のところで勝手に使われていてもわかりませんから。 今回の微生物は非常に優秀ですから、なかなかこれに勝る微生物というのは見つけられないと思います。ですから実際にしっかりこの微生物だということを定めて権利化すれば、ほかでは使えないということになります。 特許出願によりこの微生物を使うという技術を守ってくれることが目的ですね。

鉱物油の処理を行う様子

Q15特許を取ったことでのメリットはどんなところでしょうか?

(井上)

株式会社ゲイトに関してですが、会社が特許を持っているということで技術力のアピール、会社の信頼につながると思います。 もちろん特許を取ったということで、その製品に対してもプラスのイメージが付きますので製品を売りやすくなるというメリットにもつながるのではないでしょうか。

Q16なるほど。ではこれら出願に際しての手続きなどはスムーズにいきましたか?

(井上)

工業試験場では、はじめての特許出願でしたが、株式会社ゲイトのほうで弁理士さんを用意してもらいましたので、私の方は技術資料の提供ということでそれほど苦労はなかったですね。

Q17今回は企業との共同研究という形での特許でしたが、こちらの石川県工業試験場では単独で特許を出すこともあるのですか?

(井上)

やはり県内の企業を支援するという立場上、企業との共同出願が多くなりますね。 ただし例えば漆関係の技術に関しては、研究開発した新しい技術を単独で特許を取って、県内企業に限ってライセンス契約を行うということもあります。 これは特定の企業と共同で取ってしまうとほかの企業が使えなくなってしまいますので。地域産業の発展ということはやはり優先されますね。

井上さんは油分解の研究だけでなく、

現在は、石川オリジナル清酒の開発にも取り組んでいる

Q18最後に、井上さんとしてこのバイオレメディエーション技術がどんな広がりができそうか、ビジョンはありますか?

(井上)

そうですね。今は給油所など小さなところでの修復ですが、最終的には石油化学工場など大きなところでも利用されるようになってほしいですね。そういうところで老朽化したりちょっとした事故で油が流出した際の修復ということにも使われると思います。 この研究を始めたきっかけも環境浄化であったように、少しでも環境がいい方向になるよう使ってもらえれば。

ありがとうございました。まだすぐには難しいかもしれませんが、今後ナホトカ号のような事故が起こった際にもこの技術が環境を守ってくれるかもしれませんね。

取材後記

肉眼では全く見られない小さな小さな微生物の世界。そんな体でも彼らは驚くべき偉大な能力を持っており、中には私たちの環境を浄化するものもいたのです。 膨大な種類のある微生物の中から油を分解するものを根気よく探し出し、彼らにきっちり仕事をさせるのが井上さんの研究開発でした。 特許にその微生物の名前も明記され、今まで誰にも知られていなかった彼らにスポットライトが当たりました。今後はより大きなステージでの活躍も期待できそうです。

ワンポイント情報

経済産業省は、バイオテクノロジーの基礎から応用まで、様々な分野での活用事例等を示しながら、わかりやすく解説した「バイオ学園」を作成しております。

当学園のカリキュラムは、基礎コース、バイオ環境保全コース、バイオ産業利用コース、バイオ医療コース、バイオ倫理コース等12の項目からなっています。是非ご覧下さい。

みんなのバイオ学園(一般社団法人 バイオインダストリー協会サイト内)open_in_new

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。