2015年1月9日

【今回のキーワード/半導体レーザ】

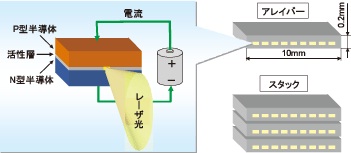

1960年にメイマン博士(米国)が初めてレーザ(レーザー)光の発振に成功して以来、50年以上の歴史の中でその技術は大いに発展し、現在では通信、計測、医療、材料加工などあらゆる分野で応用されてます。 しかし、その装置は高価でメンテナンスが煩雑であることが、普及における課題となっています。今、こうしたレーザ加工機の分野は変革期を迎え、その主役となるのが半導体レーザです。 半導体レーザとは、半導体の再結合発光を利用したレーザのこと。P型とN型と呼ばれる半導体材料を特殊な層(活性層)を介して接合。 これに電流を流して発生した光を増幅して取り出したものです。 構造が簡単で小さく、低価格であるため、CDやDVD、ブルーレイなどの情報機器や光通信の分野で多く使用され、今や全世界で販売されているレーザ関連製品の半分を占めています。

石川県工業試験場 舟田研究主幹

2010年より産業革新戦略を策定し、地域経済の活性化のため積極的な取り組みを行っている石川県。 その指針を踏まえ、「中小企業の試験室・実験室」を基本コンセプトとして、技術相談・指導、依頼試験・分析、研究開発を行っているのが石川県工業試験場です。 ここでは既存産業の高度化を支援するとともに、次世代型産業の育成にも努めているとか。 機械金属部の研究主幹である舟田義則さんはその一環として、半導体レーザの技術を研究し、企業とともに実用化するまでに至る一連の研究を行っています。 今回は彼の研究室を訪ね、半導体レーザ研究の成果と3つの特許に関して目的や効果などのお話を伺ってきました。

Q1舟田さんはずっとレーザの研究をされているのでしょうか?

(舟田)

僕はこの研究を始める以前、レーザと全く関係ない分野にいたんです。大学卒業後は表面処理でした。DLCコーティングの研究で学位も取ったほど。

それが平成9年の配置換えでレーザの担当になったのです。当時はレーザに関してはほとんどド素人の状態でしたね。

ですからまず、この分野の技術を持った大阪大学の研究機関を頼りました。最初は研修させてもらうことからスタートして、共同研究に至るまでになったのです。

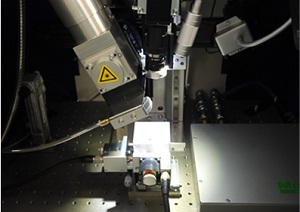

レーザ加工の様子

Q2研究を始めて見えてきたレーザ加工技術の問題点とはどんなところだったのでしょう?

(舟田)

レーザ加工というのはすでに大手ではいろんな工場に入っていて、ある程度普及しているのですが、中小企業ではなかなかそうはいかないのです。 レーザの機械というのは、非常に大きいし、高価だし、消費電力もかかるためですね。

とりあえず買ってはみたという企業も、どう使えばいいのかわからなかったことでしょう。

また、部品を定期的に交換したり調整したりという必要もあり、中小の工場が使いこなすには難しいものだったのです。

半導体レーザ素子の構造と集積化技術

Q3そこで目をつけたのが半導体レーザということでしょうか。

はい。半導体レーザなら、「薄くて小さなものをきれいに溶接する」という中小企業の課題も解決することができそうです。 と言いながらも、実は当時、独自で先行的に研究開発を始めたんです。たぶん役に立つだろうという見込みを持って。

Q4では特にどこかの企業から依頼があって始めたというのではないわけですね。

(舟田)

私たち石川県工業研究所では、2年に1回、県内企業600社を回るニーズ調査をやっています。

そのときたいてい2種類のニーズがわかるのです。

ひとつは今まさに抱えている問題を解決する方法。

もうひとつは先を見据えて解決すべき課題です。

私たちの研究開発に求められているのは、後者のほうだと思います。 ですからこうしたニーズ調査で共通点として出てきた傾向を踏まえながら、この半導体レーザによる加工技術の研究開発を進めていきました。 平成18~19年あたりには、そこそこきれいに溶接できるようになってきたので、その技術を持ってどこかの会社で実用化できれば、と考えました。 そうして見つけたのが、石川県の企業であるベローズ久世さんです。溶接ベローズ(配管などで使う金属の蛇腹管)を安定して製造する技術の研究を行ったのです。

研究に取り組む舟田さん

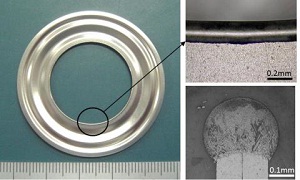

Q5拝見すると、薄いドーナツ状の金属の内側と外側を順番に細かく溶接するという、非常に繊細な技術ですね。

(舟田)

これだけ薄いものは、従来の溶接機では無理でしたので、半導体レーザの活躍の場です。 そしてこの研究を行うと同時に、もうひとつ、装置という観点でもこういう溶接機を開発できないかと考えたのです。そこで私は再び県内の企業を探し回って売り込みました。 話に乗ってくれたのが村谷機械製作所さんだったのです。半導体レーザの溶接技術を使った製品を作る企業と、その装置を作る企業、両者があってこそ技術の発展につながるでしょう。

半導体レーザによるベローズの溶接

Q6そうなると、石川県の中で加工装置から製品まで作ることができるわけですね。

(舟田)

ええ。でもその段階では、唯一レーザの部分に関しては、ドイツやアメリカのメーカー頼りだったのです。 ですからあるとき、『レーザも自分たちで作れないか』と村谷機械製作所さんと話しました。そこまでやらないとビジネスにならないのです。で、作ったんです。自分で。

Q7「作ったんです」と簡単におっしゃいますが(笑)、そんなすぐにできたのですか?

(舟田)

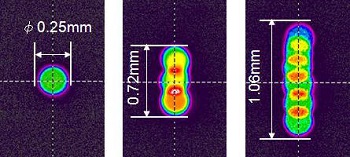

レーザ光の設計となると、手探り状態でしたね。最初は10~20Wから始めて、試行錯誤で300Wまで安定して出せるようになり、ようやく使用できるものに。 これはすでに『マルチビーム式半導体レーザ』として製品化して販売しており、いろんな加工機として実用化できる状態になっています。 このとき、レーザも自分で作るのであれば何か独自性がないといけないと考えました。今までのレーザは、レンズで複数のレーザ光を一点に集めています。 でも、いろんな加工をする際には、それが線状になっているほうがいいという場合もあります。 そこで、私が開発したものは、レーザの出てくる形や太さを調節できる機能を付けたのです。

外観および原理図

Q8舟田さんはこの技術に関して、村谷機械製作所と共同で3つの特許を出願されましたね。それぞれどういう目的で出されたのでしょうか?

(舟田)

最初は平成19年か20年、次がその2年後ぐらい。これらはアイデア特許だけですね。この研究を進めて実用化するためには、ある程度の資金が必要になってきます。 補助事業に採択されるためには技術的にも確かなものだということを証明できなければなりません。 特許の権利化によってそれが裏付けられますので、そういうことに特許を利用したという側面もありますね。 実際これらが実績として認められて、県からの補助金、さらに2つめの特許を実績として、経済産業省の『サポイン(戦略的基盤技術高度化支援事業)』の採択へと繋がりました。 そうして研究を重ね、平成24年末に、半導体レーザ装置を使った加工まで含めた特許を出願しました。これは事業化に向けた出願になります。

半導体レーザの集光形状

Q9特許の権利化を、さらに研究を推し進める材料にするというという観点は、まさに目からうろこです。

(舟田)

もちろん実用化するうえでその技術を守るという目的もあります。それと同時に、村谷機械製作所さんのような企業にとっては宣伝するということが重要です。 例えば展示会などで特許出願していることを謳えば、それがオリジナルな技術で、我々にしか作れないというPR、技術的な新規性を主張できるわけです。

開発されたマルチビームレーザー装置

左から、村谷機械製作所 左今さん

村谷機械製作所 能和さん 石川県工業試験場 舟田さん

Q10特許の出願に関して、誰かに相談しましたか?

(舟田)

幸いここ石川県工業試験場の隣には、ISICO(イシコ・石川県産業創出支援機構)がありまして。そこに入っている発明協会がいろいろな相談に乗ってくれたのです。ISICOの事業のひとつ、特許マップ作成支援事業も利用しました。 これは特定分野の特許にかかる情報を抽出、整理、分析し、かつグラフや図表などにしたもの作ってくれるのですが、市場分析にもつながります。特許ってニーズのあるところに多いので、この分野でどこにニーズがあるのかが把握できるのです。 レーザ光の形を変えるという私の技術に関しても、実はこの特許マップからそういう技術に注目が集まっていることがわかってヒントになったのですよ。

Q11特許を出す過程において、改めて市場のニーズも把握できる、特許出願にはそういう面もあるのですね。逆に特許の出願で苦労した点は?

(舟田)

弁理士さんに理解してもらう苦労があります。私は理解したもらうために、絵を描いたりとか(笑)。 あと、自分が思っている新規性と、特許での新規性にはズレがありますので、そこを埋める部分ですね。

Q12最後に、今後この研究について、どんなビジョンを持っていますか?

(舟田)

おおよそ溶接については、これである程度形になったかなあと思いますので、今後は3Dプリンタにこの技術を応用できたらと思っています。 3Dプリンタである程度形を作ったものに、肉付けしたりとか、コーティングしたりとか。むしろ、3Dプリンタ以外の装置と組み合わせることも考えられますね。

村谷機械製作所のレーザー装置製品群

なるほど。可能性はまだまだ広がっているわけですね。今後の展開にも期待しています。ありがとうございました。

取材後記

半導体レーザという新たな技術に着目し、それを企業とともに実用化まで研究を進めた舟田さん。この技術もいろいろな分野の製造や加工に応用できそうです。 開発資金を獲得するために特許の権利化を実績として効果的に使う手法、石川県産業創出支援機構による特許マップをもニーズ調査のために使う手法など、参考にすべき点がたくさん見られました。 また研究の過程では、企業のニーズを的確に把握し解決するという公設試本来の役割を担う姿勢が、取材を通して伝わってきました。 石川県工業試験場では企業の技術相談に応じているほか、毎年成果発表会を金沢と能登、加賀で開催していますので、まずはそちらに参加してみてもいいかもしれません。

ワンポイント情報

石川県工業試験場では、中小企業の試験室・実験室を基本コンセプトに、技術・相談指導、依頼試験・分析、研究開発と業界への技術移転による新商品開発支援に取り組み、既存産業の高度化を支援するとともに、次世代産業の育成に努めています。

同試験場では、研究成果の技術移転の促進や未利用特許をはじめとした知的財産権の利活用促進を図るため、石川県内の各地域において、技術移転促進セミナーを開催しております。 開催地によっては、石川県発明協会による無料相談会も併催され、さまざまな形で企業による新事業展開のサポートを行っております。

詳しくは、石川県工業試験場のホームページからご覧ください。

石川県工業試験場 ホームページopen_in_new

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。