2014年12月12日

【今回のキーワード/人間工学】

人間が生活していくうえでの安心、安全、快適、健康の維持・向上を目的に、人とモノとの関わり方を分析する学問領域。 安全で使いやすい道具や機械をつくるのに役立つ実践的な科学技術です。 もともとは過酷な労働環境による健康被害やコックピット環境の複雑化による飛行機事故の多発などを背景に始まりました。

岐阜県生活技術研究所 藤巻さん

今回訪問したのは高山市にある岐阜県生活技術研究所。 「飛騨の匠」で知られるこの地域は昔から木製家具の産業がさかんで、この研究所も住宅建材や家具製品など地場産業を支援する目的で、研究や技術支援を行っています。 同研究所の専門研究員である藤巻吾朗さんは、地場企業と共同で人にやさしい椅子の開発に関わっており、最近では腰痛者にやさしい木製椅子の開発を行っています。 彼は専門分野である人間工学の視点で実験を行い、そこから得られたデータをもとに開発。企業や大学と共同で特許も出願したとか。 こうして作られる椅子はどんな部分が画期的で、どのような効果があるのか、知的財産をどのように保護しているのか、詳しくお話を伺いました。

Q1岐阜県生活技術研究所は、木製家具の産業が盛んなこの地域に根ざした研究所なのですね。

(藤巻)

歴史をたどっていくと1937年から業務を開始した岐阜県工芸指導所がルーツです。 その後岐阜県工芸試験場という名前が長かったのですが、1998年に岐阜県生活技術研究所と名前を変えています。 昔から飛騨の木工や家具産業との結びつきが強く、そういう産業の支援を行っていたのですが、現在の名称に変わってから人を測ることにも重点を置き、人間工学の視点を取り入れることになったのです。 それでそういう人員の募集があり、大学でそういう研究をやっていた私が採用されました。

飛騨の木工の代表的な技術である曲げ木

Q2家具づくりにも人間工学の科学的なデータが生かされるということですね。

(藤巻)

ええ、でも当初はスムーズにいかない部分もありました。うちの研究所と地元企業6社、それに大学が合同となって、人にやさしい椅子の開発の研究会を立ち上げました。 そこで難しかったのは、どうしても企業の職人さんやデザイナーさんというのは、データを見せても、そういうものを見慣れていないんです。 説明しても『へー』で終わってしまう。私が大学でやっていたやり方では通用せず、理解してもらうのに苦労しました。 そういうときに職場の先輩がデータの落とし込み方をよく知っていて。わかりやすい形で具体的な設計値を示し、プロトタイプとして提案することで説明してくれました。 やっぱりデータを使ってもらうにはそのままではなく、わかりやすく通訳しないとだめだと感じました。 そこからはみなさん急にエンジンがかかったというか、いろいろ質問も増えて、実際に商品開発に使われるようになりました。

背中の形状測定について説明をする藤巻研究員

Q3この研究会の成果としては、企業5社から計19アイテム(うち6アイテムは廃盤です。)が商品化されました。 商標『エルゴファニチャー』として展開されていますが、それらは具体的にどんな部分に人間工学が生かされているのでしょう?

(藤巻)

背もたれの位置、座面の角度や形状など、人間が快適と感じる値がどのあたりかを調べた上で、その値となる設計になっています。 標準体型に合わせて作られていますので、展示会などで一般消費者にアンケートを実施したところ、従来の椅子と同等以上の評価を得ることができました。

Q4こうした成果で企業の方も人間工学の実力に注目したのでは?

(藤巻)

そうですね。そこから企業さんが乗り気になってくれました。最初はちょっと怪しいというか、やや不信感を持たれた印象でしたけどね(笑)。 『評価はできるけどものは作れないよね』という感じで。 でもその後、私たちも椅子を評価するだけでなく、こちらでわざとコントロールした条件を与えた中で作られたものを測っていくことで、実際そういうものを組み上げて形ができていく過程を研究会で一緒に体験していってもらいました。 プロトタイプ提案までいったところで『なるほど、こうやれば作れるんだね』という評価に変わっていったように感じます。『そもそも形状がデザイン的に面白い』という意見もありました。 家具デザイナーさんたちの常識では、背もたれは後ろ側にそったものがメインだったのですけど、データをもとに設計するとその逆になるのです。 背筋をまっすぐ伸ばした状態で人間の体を測り、それをスムーズに支えるのがこの形状なので。 実際デザイナーさん達に体験してもらってみると、座り心地がよいと言ってもらえ、自分たちと違う視点でモノができていくというのを楽しんでもらえたと思います。

研究成果をもとに商品化された椅子

Q5企業との前向きなやりとりが伝わってきますね。そんな研究をベースに、藤巻さんは飛騨産業と共同で腰痛の人にやさしい木製椅子も開発しています。こちらはどういった経緯があったのですか?

(藤巻)

飛騨産業さんはその6社の中の1社だったのですが、当時腰痛の方が楽に座れる椅子を作れないかという相談をいただきました。腰痛の方は座っているときに特に痛みを感じます。 そういう方が楽に座れる椅子を開発したいと。ただ、腰痛というと医学的な見地も必要になりますので、医学の専門家を探すのに非常に苦労しましたね。 地元の整形外科に相談したら、岐阜大学の先生(医学部整形外科宮本先生)を紹介してもらえたのです。 その先生が非常に好意的で、協力を得てからはテンポよくものづくりが進んでいます。

研究を行う藤巻研究員

Q6腰痛者にやさしい木製椅子は2種類が開発されていますが、どちらが先ですか?

(藤巻)

実はほとんど同時なんです。腰痛のことって実は詳しくわかっていないことが大半で、いろいろな説があるんですよ。 『立った時に体の芯がS字になるからS字を保つのがいい』というのと、医学的には『とにかく体を動かすことが第一』という説。 どっちがいいのか正直わからなかったので、同時に進めてみようということになりました。

Q7なるほど、それぞれ木製椅子には珍しい機構を備えているようですね。どんなものか教えてください。

(藤巻)

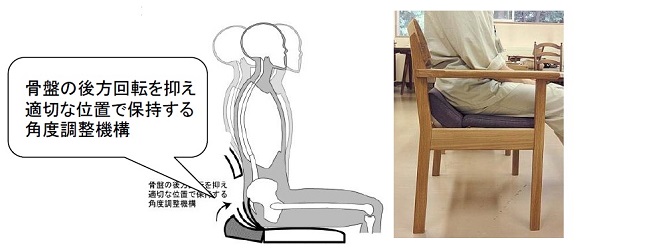

まずひとつめが、骨盤を支えるタイプです。この考え方に基づいた椅子は古くからあったのですが、おしりの形って男女差とか形状の違いが大きいということがわかったので、 そういった体型差をカバーするための調節機構を付けたのです。これで誰でもある程度きちんと骨盤を支えることができるようになりました。 しかし、積極的に支えると違和感が出てくるので、骨盤を支える部分の形状を人の形に合わせることで違和感を減らすというのがこのタイプのポイントですね。

骨盤の後方回転を抑制する木製椅子

Q8座面の奥に調整する機構がついていますね。そしてもうひとつのタイプはもっと機構が複雑です。

(藤巻)

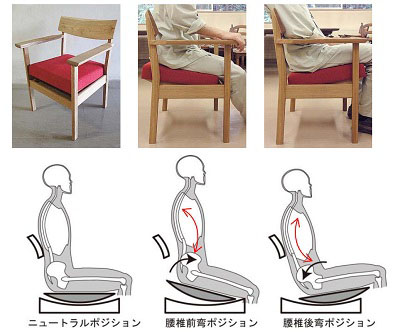

もうひとつのほうは、動かすことで腰の負担を和らげるという医学的知見を元に開発した、座面が動くタイプです。これはお医者さん、宮本先生のアイデアです。 最初は『座面を動かすなんて常識的にありえない』とみんな言っていたのですが、まあ付き合ってみましょうということで(笑)。 最初は座面が傾くだけだったのですが、先生から『人間の膝関節のように動かせないか』という意見をいただいて悩みました。膝関節というのは、ずれながら回転するという複雑な機構です。 そこで私は人が座ったときの体の重心がどこにあるのかを計測して、前後に動いた時に、座面が自然に動くような形状を研究しました。 普通の円の動きじゃなくて、ちょっと変わった曲線となります。それを作ってもらいました。その結果、座面の下のレール上を滑りながら角度が変わるような機構になりました。 実はこれを持って行って機械設計を作っている企業さんに持っていったのですが『この動きは作れん』と言われたくらい、複雑な機構なんですよねー。

座面が動くタイプの木製椅子

Q9どちらも2013年秋に製品化されました。これらの評価はいかがですか?

(藤巻)

飛騨産業さんが展示会で発表していますが、なかなか反響は大きいようですよ。また私たちもコンセプトモデルをもとに腰の負担や痛みの軽減効果を検証しています。 短時間でのデータですが、一般的な椅子に比べて筋肉の活動量が少なくなることがわかりました。これは座っていても疲れないということにつながります。 また、血流量も増えて安定している状態です。静脈の血流停滞がないので、痛みや疲労に関係する老廃物が流れやすいという傾向もあるようです。

![展示会での様子(骨盤を支えるタイプの椅子[手前]座面が動くタイプの椅子[奥])](/b31technology/kirari/article/13/images/q9.jpg)

展示会での様子(骨盤を支えるタイプの椅子[手前]座面が動くタイプの椅子[奥])

Q10この2つの椅子は、企業とともに特許を申請しています。その目的はどんなところでしょう?

(藤巻)

飛騨産業さんが展示会で公開する前に押さえておきたいという意味で特許を出しました。 家具業界新製品はすぐには真似されやすいようで、展示会に出すと技術を盗まれちゃったりするのです。防衛目的の特許です。

Q11特許の申請はスムーズにいきましたか?

(藤巻)

私がこの研究を始めてからは初の特許申請だったので、手探りでした。書類は飛騨産業の弁理士さんに書いてもらいましたが、権利などいろいろとわからないことが多かったです。 いろんな人に助けてもらいました。岐阜県の各研究所には知財担当がいますので、その人に相談しながらです。実はこれまで当研究所には、技術的な相談は多くありますが、知的財産の相談というのはほとんどありませんでした。 ただ、企業では展示会に出すときに結構無防備で、防衛対策なしにどんどん出品してしまいます。だからそれを守ってあげるアドバイスができることも重要だということを、今回の特許申請を経験することによって認識できました。 例えば私たちとしては、岐阜県産業経済振興センターの知財総合支援窓口の知財アドバイザーを紹介して、対応してもらうことができます。 今後、技術支援と合わせて知財も含めた総合支援ができるような体制にしていきたいと思っています。

展示会場での藤巻研究員

技術支援だけでなく、知財の面でもバックアップがあれば、企業にとっては心強いですね。ありがとうございました。

取材後記

大学から岐阜県生活技術研究所に入所し、人間工学をものづくりに生かした研究を行っている藤巻さん。 地元企業との共同開発は当初苦労も多かったようですが、現在は密接に関わりあってスムーズに開発が進んでいる様子が伝わってきました。 今後はこれらの椅子の形状をより快適なものにしながら、クッションや、より高度な三次元での研究を生かした乗り物の椅子の開発にも取り組んでいくとのこと。 椅子という身近なものが研究開発の対象となっているだけに、幅広く多くの人の生活を快適なものにしてくれそうです。

ワンポイント情報

岐阜県生活技術研究所は、飛騨産業と岐阜大学医学部地域医療運動器医学講座准教授である宮本敬医師と共同で『アラインプロジェクト』を立ち上げ、 腰痛者にやさしい椅子の研究開発に取り組んでいます。岐阜大学の宮本准教授は、岐阜大学整形外科脊椎班のチーフとして、あらゆる脊椎脊髄疾患 (せぼねの病気)に対する治療を行っております。 岐阜大学病院での診療活動以外に、飛騨地方、奥美濃地方、西美濃地方など、いろいろな地方にて背骨の病気の専門外来やミャンマーでの脊椎手術支援など幅広くご活躍されています。

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。