2014年10月31日

【今回のキーワード/ポリ乳酸】

トウモロコシやイモ類などの植物から取り出したでんぷんを乳酸発酵させて合成することで得られる化学材料。 植物由来の原料から作られるため、石油資源の節約やCO2の排出制御に役立つという側面を持っています。

ポリ乳酸によるバイオプラスチックで試作された

ペン(左)

ポリ乳酸によるバイオプラスチックで試作された

しゃちほこの置物(右)

主に中小企業の生産技術の向上や、研究開発などを積極的に支援する名古屋市工業研究所を訪問しました。 ここで植物由来の原料から作られるポリ乳酸によるバイオプラスチックの研究を行っているのが、材料技術部 有機材料研究室の原田征さんです。 ポリ乳酸の研究の面白さと難しさを聞きながら、この材料が今後担っていく役割と可能性を探ります。

聞くところによると、原田さんは弁理士の資格を取得してしまうほど、特許にも詳しいとか。

そのあたりの経緯から、名古屋市工業研究所が特許権などの知的財産を戦略的にどう位置づけ活用しているのかも、主任研究員の伊藤治彦さんに伺ってみました。

Q1ポリ乳酸は環境にもやさしい次世代のプラスチックとして期待されているそうですが、現在はどんなところに普及しているのでしょうか?

(原田)

欧州では法律で積極的に使うように推奨されているようで、普及が進んでいるのですが、正直日本ではまだまだといったところですね。それでも、食品容器に使われ始めています。

例えばスーパーで売られているフルーツの透明容器がそれにあたります。また、トヨタのハイブリッド自動車「プリウス」では、ドア下の部分、スカーフプレートに採用しているようですよ。

Q2今後普通のプラスチックにどんどん置き換わっていく可能性があるということでしょうか?

(原田)

ポリ乳酸は普通のプラスチックに比べて成型加工が難しいため、既存の装置をそのまま転用するということが難しいんですよ。 ポリ乳酸そのものの質を高めていくことで、もっと広がる可能性がありますね。 現在でもいちばん上質なグレードのポリ乳酸を使えば、今の成型加工技術でも使えるんですけど、それはやっぱり高いので。

Q3成型加工は具体的にどんな点が難しいのでしょう?

(原田)

普通のプラスチックだと、誰がやっても均一の物性で、同じようなものができるんです。一方ポリ乳酸はそうはいきません。ポリエステルの一種なので、空気中に水分を多く含んでいると熱をかける段階で加水分解しちゃうんですね。 工業製品だと欠陥品につながってきます。温度や湿度といった環境に左右されやすく、同じ実験をしても昨日と別のものができあがったり、夏と冬で全然違うものができたりということがあります。

だから品質を均一に保つのが難しいですね。

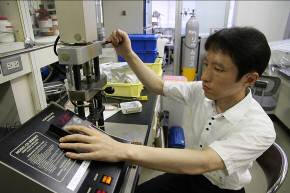

試験に取り組む原田研究員

Q4そのマイナス面でもある特徴の部分、原田さんは逆に物性をコントロールできるというメリットとお考えのようですね。

(原田)

ポリ乳酸は成型加工さえうまくできれば、温度や添加剤を工夫することで耐衝撃性や弾性率(硬さ)、透明度といった物性をコントロールすることができるようになるんです。

成型加工のしかたによっては物性の違うものが簡単にできてしまう。だから研究対象としては非常に面白いんです。 プラスチックというのは熱をかけて溶かして、金型に流し込んで成型加工する。 得たいものをどういう物性にするのかに応じ、その金型の温度をコントロールしたり、相容化剤(混ぜる際の添加剤)をちょっといれてやったり。私たちはそういった研究をしています。

Q5研究の苦労はどんなところですか?

(原田)

ひとつの実験で、材料を混ぜて成型して物性測ってというサイクルを1ヶ月ぐらいかけて行っています。

この期間が長いので、なかなか進まないというじれったさがありますね。

それからプラスチックの成型加工というのは体力勝負!

実験室でフラスコ振っているわけではなく、いわゆる工場に近いような設備でかなり大型の機械を使ってやっていますので。

1袋25kgの材料をよっこらしょっと使って、やるときはたいていまる1日かけて実験するんです。

終わるとぐったりしてしまうほど疲れますね。逆に、そういう実験なので中小企業さんにも転用しやすい技術といえます。

ここの目的自体が中小企業支援なので、そういう意味では合致しているかなと。

成形加工機での実験に取り組む原田研究員

Q6そんな研究の成果のひとつが、2003年に特許出願した『高耐衝撃性ポリ乳酸』ですね。これの特徴を教えて下さい。

(原田)

ポリ乳酸はこれまで用途が限定されてきた要因のひとつが、衝撃特性に乏しいことでした。

その改善のために、同じ生分解性プラスチックであるポリカプロラクトンを混ぜてみたんです。

単純に混ぜるだけでは耐衝撃性が上がらなかったので、ひと工夫必要だなと。

そこで相容化剤(混ぜる際の添加剤)を探っていった中で、ひとつだけ極めて特異的に耐衝撃性を上げるものを発見しました。この添加剤もアミノ酸由来なので、オールバイオマスのプラスチックができることも特徴です。

Q7この技術は原田さんが研究を始めてまもない頃に発見されたんですよね。

(原田)

見つけたのは偶然といえば偶然です。

正直化学の世界ってやってみないとわからないということが多いので。

いろいろ考えていくけど、想定通りに化学反応が進むということが少ないんです。これも10種類ぐらい試してみて見つけた。 実はなんでこれがうまくいくのか、よくわからないというところもあるんです(笑)。 私もまだここに入ったばかりだったので、これがどれぐらいすごい技術なのかわからず、僕より周りの人のほうが驚いていましたね。そして『特許も出願したほうがいいよ』とアドバイスをもらいました。

生分解性プラスチックの原料ペレット

Q8原田さんはその特許をはじめ、ポリ乳酸に関する技術だけでも7つの特許を取得されています。その中で弁理士の資格も取得されたとか。

(原田)

当時は弁理士費用なども予算化されていなかったので、特許申請に必要な書類の作成の大部分を自分でやらなければいけなかったんです。 そういったきっかけもあって、より深く特許のことを知りたいと思い、まる4年かけて弁理士の勉強をしました。 4年めでようやく最終試験まで合格したので、結構大変でしたね。

Q9研究員が弁理士を取る意義はどういったところなんですか?

(原田)

特許というものの中身がわかるようになり、技術と法律の両面からものを考えられるようになったことが大きいですね。 審査されて拒絶がきたとき、どういった主張をすればよいのかなどの対応もわかるようになりました。

それによって特許を共同出願する企業にもかなり信頼度が上がったのではないでしょうか。 ただ特許を取った技術は、実際に使われることに意味があるので、それを考えることが必要ですね。対外的にアピールしていかなければならないと思います。

Q10原田さんはその特許をはじめ、ポリ乳酸に関する技術だけでも7つの特許を取得されています。その中で弁理士の資格も取得されたとか

(原田)

ポリ乳酸は成型加工さえうまくできれば、温度や添加剤を工夫することで耐衝撃性や弾性率(硬さ)、透明度といった物性をコントロールすることができるようになるんです。

成型加工のしかたによっては物性の違うものが簡単にできてしまう。だから研究対象としては非常に面白いんです。プラスチックというのは熱をかけて溶かして、金型に流し込んで成型加工する。 得たいものをどういう物性にするのかに応じ、その金型の温度をコントロールしたり、相容化剤(混ぜる際の添加剤)をちょっといれてやったり。私たちはそういった研究をしています。

Q11名古屋市工業研究所では『成果事例集』、『活用事例集』とともに『特許シーズ集』をまとめ冊子として出していることも、その対外アピールの一環ですね。特許について、名古屋市工業研究所はどのようなスタンスを持っていますか?

(原田)

名古屋市工業研究所では年間に数件~10件の特許を出願していますが、取得した特許は、権利化されて10年を目処に保有しています。

権利化されてから、3年ごとに継続するかどうかを審査しますが、10年目をむかえる特許に関しては大きな見なおしをするスタンスです。 特許を取る目的は、独占するためではなく、企業に実施していただくこと、いかに使っていただくかということが大事ですね。

実際、名古屋市工業研究所が単独で有する権利に関しては、一社に優先的にライセンスを出すということはしていません。 知的財産を特定の企業に独占させるのではなく、特許を取ることで幅広い企業に使っていただけるようになると考えます。

取材させて頂いた原田征(はらだまさき)さん

今後も特許を中小企業にも有効に利用されていくことが期待できますね。ありがとうございました。

取材後記

環境にやさしい特徴を持つポリ乳酸の研究が進み技術が確立されていけば、さまざまな分野で利用されそうです。 話を聞いたところ、汎用のプラスチックと比べて加工の難しさはあれど、一方で物性をコントロールできるという幅広い可能性を感じさせてくれました。研究が進んでポリ乳酸が広がっていくことに期待しましょう。 また、原田さんが弁理士までとって特許を積極的に取得し、共同研究をする中小企業にとっては非常に心強いパートナーになるということが印象的でした。特許を取ることで幅広い企業に使ってもらいたいという意識の高さも伺うことができましたね。

ワンポイント情報

名古屋市工業研究所では、研究成果が企業に技術移転され製品化、実用化に結びついた事例をまとめた『名古屋市工業研究所 成果事例集』、 企業が当研究所を活用した事例をまとめた『名古屋市工業研究所 活用事例集』、当研究所が保有している特許の特徴・概要などをわかりやすくまとめた『名古屋市工業研究所 特許シーズ集』を冊子およびホームページで公表しております。

新事業創出に繋がる“ヒント”がここにあるかもしれません。公設試保有の知的財産と研究員のノウハウを活用してみては如何でしょうか。

名古屋市工業研究所 成功事例集open_in_new

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。