2014年10月1日

【今回のキーワード/セルロースナノファイバー】

セルロースナノファイバー木や草などの植物には、セルロースという繊維が多く含まれています。 その繊維を細かくほぐし、太さを髪の毛の2万分の1ほど(10~20nm)にしたものがセルロースナノファイバーです。

【応用可能な技術分野】

自動車などのプラスチック部品、光学レンズ、電子機器の基板、食品、化粧品、バイオ燃料、フィルター吸着剤、再生医療など

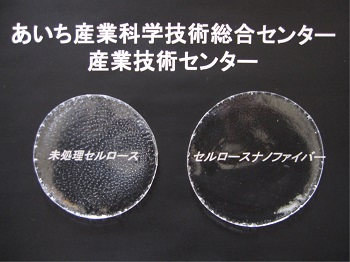

プラスチックにセルロースナノファイバーを添加(右)しても、透明性を維持しています

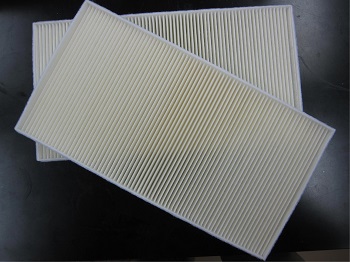

試作された花粉除去フィルター

地域企業の総合的技術支援機関として、様々な産業分野における技術支援を行っている、あいち産業科学技術総合センター産業技術センター(刈谷市)におじゃましました。

環境材料室の森川豊さんと伊藤雅子さんが取り組むのは、セルロースナノファイバーについての研究。 吉田機械興業(株)(本社:名古屋市)との共同研究に成功し、開発した新技術が特許を取得して注目を浴びつつあります。

森川さん、伊藤さんに加え、吉田機械興業(株)の仲田さん

そもそもセルロースナノファイバーの魅力はどんなところか?

この技術によってどんなことが可能になるのか?

特許取得によって知的財産を戦略的にどう活用しているのか?

森川さん、伊藤さんに加え、吉田機械興業(株)の仲田さんにお話を伺い、たっぷりと探ってきました。

Q1セルロースナノファイバーは植物から作る材料ということですが、どんな点が優れているのでしょう?

(森川)

ナノ材料というのはこれまでほとんど無機物が原料ですが、セルロースナノファイバーは木・草などの有機物が原料です。 木・草などの植物は、二酸化炭素を吸収して成長するので、環境に優しい材料であるといえます。

また、植物は資源としては豊富に存在することから、セルロースナノファイバー製造は、次世代産業として期待されています。 さらに、植物であることから、安全性の高い材料として注目されています。

試作したセルロースナノファイバーの電子顕微鏡写真。繊維が非常に細かく粉砕されている特徴を持っています

Q2なるほど、地球温暖化対策が懸念される中、植物原料の新規材料は注目を集めそうですね。

(森川)

セルロースは、鋼鉄の5倍の強度がありながら、軽さ(比重)は鋼鉄の1/5になると言われています。

既存の材料…金属や無機材料に代わる軽量の材料として有効利用が期待されています。 例えば自動車の内装品に使用した場合、製品製造コストを下げたり、軽量化による燃費の向上が期待できます。さらに水を保持することから、吸水性・保水性の付与が期待できます。

また、セルロースは熱膨張率が低いので、他の石油系のプラスチックに比べて加熱しても熱変形が小さいと考えられます。 また、有機物であることから、化学的な処理をして性質を変えることが、金属や無機材料より比較的容易です。 あと、ナノ材料は分散性が非常に高く、透明なセルロース膜の製造も可能です」

仲田「今、材料として主流になっているのはパルプなのですが、セルロースならそれに限ったことではありません。その気になれば世界中の木で作れるということも魅力ですね。

Q3聞けば聞くほど魅力たっぷり、メリットいっぱいという印象ですが、今回そんなセルロースナノファイバーを効率よく製造する技術を開発されたとか。

(森川)

セルロースというのは細い束が数十ミクロンの太さで存在しているのですが、これを裂けるチーズのように裂かなければナノ材料になりません。

そこで高いせん断力(こする力、ほぐす力)を機械処理で与えてファイバー化します。

私たちの技術では、セルロースと水の懸濁液(註:固体の粒子が液体中に分散している混合物)を180℃の高温にして、150MPaの高圧でノズルに送り込みます。

セルロースの水素結合を切るため、加熱・加圧処理と粉砕処理は別々の工程で行っていたのですが、加熱・加圧・粉砕が連続でできることが、この装置の最大の特長ですね。

吉田機械興業の加熱システム実液(水)処理が

180℃まで可能です

Q4セルロースナノファイバーは植物から作る材料ということですが、どんな点が優れているのでしょう?

平成20年から3年間、私たち2人で県のプロジェクト研究であるバイオエタノールの生産技術開発を行ってきたのです。 バイオエタノールの製造コストを下げるには粉砕工程が重要であると考えており、様々な粉砕機を検討していました。

吉田機械興業(株)さんの粉砕機は、さきほど述べたように、加熱・加圧・粉砕が連続ででき、粉砕品の分散性が非常に高いものとなりました。 セルロースを粉砕した際に、粉砕すればするほど液が透明となったのです。これを乾燥したところ、透明なフィルムができあがりました。 それを発見したときに、森川さんが『これは面白い!面白い!』とずっと呟いていたのが印象的でした(笑)。

調べたところ、これが、セルロースナノファイバーだったのです。

現在では、セルロースナノファイバーの他に、この特許技術を用いて、愛知県の未利用資源であるトマトの葉・茎からエタノールを作り、残渣は肥料などに利用する取り組みを行っています。

Q5今回共同開発した技術は特許出願し平成25年4月5日に登録されました(『発明の名称:バイオマス粉砕方法及びバイオマス粉砕装置並びに糖類製造方法(特許第5232976号)』)。この意義について教えて下さい。

(森川)

加熱・加圧・粉砕の連続処理は非常に特長的で、今後のセルロースナノファイバーの製造に優位な技術だと認識しています。

権利化することは重要なことだと考え、私たちと吉田機械興業(株)で共同出願の相談をしました。

特許出願したことにより、様々な業界の方から注目を集めることができました。

ですからこの特許出願は、知的財産を防御する意味よりも、攻める道具として使えています。

愛知県の担当者及び吉田機械興業(株)の協力により、出願から登録までもスムーズに進めることができました。 その結果、吉田機械興業(株)では、同特許技術を活用した粉砕装置の販売やセルロースナノファイバーそのものの提供も実現しています。

(仲田)

愛知県、あるいはうちのように決して大企業ではないような会社が、特許を出したおかげでセルロースナノファイバーに関してはずいぶん知名度を上げることができました。 すでに100社ぐらい、いろんな企業からの引き合いも多く、その問い合わせの数が1年経っても落ちないということで、注目されているのがわかります。

Q6この技術によりセルロースナノファイバーの普及が一層進みそうで楽しみです。どんな分野での利用が期待されていますか?

(森川)

例えば愛知県の自動車関連メーカーでは、自動車に使用するプラスチック部品に混ぜる開発を始めています。 強度が上がること、かつ、軽量化により燃費の向上が期待できます。まず内装材用として検討しているようです。

現在は、電池の膜の材料として、また、透明性が高いという特性を利用してカメラなどの光学レンズへの使用について検討されています。 愛知県内の企業からもこれらの技術について問い合わせが来ており、利用が期待されています。あと、化粧品や食品関連で話があります。

Q7食品に使われるというのがちょっとイメージしにくいのですが、セルロースナノファイバーを食べるということですか?

(森川)

原材料に混ぜて物性を変えることができるようです。例えばラーメンなら麺の特性が変わり、アイスクリームは溶けにくくなるといった特徴があります。 一方、化粧品においては、セルロースナノファイバーのもつ保水性を利用した高保湿性の商品の開発が進んでいるようです。

私たちは吸着剤として、空気清浄機などのフィルターに応用しています。建築材料としての使用方法も検討が進んでいます。 他にもプリント基板などの電子機器分野や、人工皮膚をはじめとする再生医療の分野などでの利用が期待できます。

Q8本当にいろんなジャンルで利用されつつあるのですね。今後のビジョンはいかがですか?

(森川)

セルロースナノファイバーをできるだけ安価に作る方法、そして様々な製品に合わせたセルロースナノファイバーを製造する技術の開発が私たちの役割だと思っています。

親水性だったものを少し撥水性にするとか、水でしか分散しなかったものを少し有機溶媒系でも分散させる技術など、よりいろいろな使い方ができるような研究をしていきたいです。

こうした中で、産業上有用となる新たな発明があれば、さらなる特許出願も考えています。

期待しています! ありがとうございました。

取材後記

今後使用されそうなジャンルがびっくりするぐらい多岐にわたっていて、本当に未来に向けて期待できる材料がセルロースナノファイバーです。 木など植物が原料の環境に優しい材料という面でも注目を集めそう。 取材を通して研究員の2人の熱心な姿勢、そして彼らの要求に応える吉田機械興業(株)の技術力、彼らの信頼関係もしっかりと伝わってきました。 特許により知的財産の権利をしっかり確保しながら、研究機関も企業も業界内での存在感を高め注目を集めるという、大きな効果をもたらしてくれたというお話も印象的でした。 今回の画期的な装置の開発により、その普及速度が飛躍的に上がることが期待できそうですね。セルロースナノファイバー、10年後にはその言葉を誰もが知っているようになるかもしれませんよ。

ワンポイント情報

成長戦略(「日本再興戦略」改訂2014)において、「ナノセルロースの研究開発等によるマテリアル利用の促進に向けた取組を推進する」と記載されたことを踏まえ、その達成に向けた取組を推進しています。

具体的には、ナノセルロースに関係する農林水産省、経済産業省、環境省などが連携してナノセルロースに関する政策を推進することとし、政策連携のためのガバニングボードとして「ナノセルロース推進関係省庁連絡会議」を本年8月に設置しました。

関係省庁は定期的に連絡会議を持ち、各省の取組について情報共有を図るとともに、各省間で施策の連携について模索する予定です。

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。