2014年1月16日

【今回のキーワード/食品の試作・加工研究】

第7回目は、三重県工業研究所に伺い、「食品関連」の取り組みのご紹介とともに、そこから産まれた製品、大学との連携事業など、工業研究所ならではの特徴的な活動について、研究者(藤原主幹研究員)に、お話しを伺いました。

食品関連事業についての地域での役割や活用方策、地域資源の活用や拠点事業による地域企業の活性化に向けた取り組みなど、 工業研究所における「食品」研究・成果についてご紹介します。

今回、食と医薬品研究課 藤原主幹研究員、プロジェクト研究課 増田主幹研究員にお話を伺いました。

Q1工業研究所の「食品」関連の業務とは、どのようなことを行っているのでしょうか?

(増田)

当研究所には、「食と医薬品研究課」という組織があります。まさに読んで字のごとくですが、食品については、地域の産学官連携による農・畜・林・水産物活用のための研究を行っています。 後でご紹介しますが、拠点創出事業によって、いろいろな装置が整備されています。 この中で、当研究所は、「試作・加工」をメインの業務として、企業さんにこれらの装置を使ってもらい、新しく発想した商品などを開発いただくためのお手伝いをしています。 装置を使うための技術相談もお受けしておりますし、場合によっては共同研究として製造方法の検討や、試作品の品質評価などのお手伝いも行っています。 食品の専門研究員6名にて、日々の業務に取り組んでいます。

三重県内でみると、企業さんの数が一番多いのは食品関係なんです。 「地域資源」の中にも食品原料が豊富にあるので、これらを商品に繋げることで、地域の企業さんが活性化・発展していくことが私どもの目標です。

食品担当研究員の皆さま

Q2食品関連企業さんは、この工業研究所をどのように活用していただくことができるのでしょうか?

(藤原)

私は、以前は農業研究所で農産加工や農産物の品質評価をやっていました。ここに異動して8年を迎えますが、工業研究所での仕事は、企業さんと1対1でタッグを組んで取り組むイメージの業務が多く、相手の顔が見える直接的な関係が築けるなど、私としてはとてもやりがいがあります。

当研究所の装置で、食品関係の企業さんが、ぱっとひらめいたことをすぐに行えるので、アイデアを見える形やモノにすることができる所と思っていただけると分かりやすいのではないかと思います。

これまでのお使いいただいた中では、例えば、地域資源を練り込んだ麺やアイスクリームの試作や、大きな企業さんの工場内ではできないような小ロットでの試作・開発、新しい機器導入の検討にも活用いただいています。

まだまだ、利用いただける方策はいろいろとあると思っていますので、アイデアなどがあればどんどんお問い合わせやお声がけいただけるとありがたいと思います。

試作したアイスクリーム

製麺機

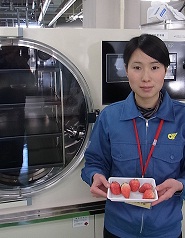

真空凍結乾燥イチゴ

企業さんが使える装置関係(地域産学官共同研究拠点整備事業|食品加工トライラボ 機器リスト)open_in_new

※アイスクリーム製造装置や製麺機、真空凍結乾燥機などいろいろそろっています。

Q3大学との連携、食発イノベーション創出拠点事業について教えて下さい。

(藤原)

私は、最初の取り組み時代(平成20年度)から関わっていますが、食品製造業の多い本県において、県内食品関連企業さんなどとともに産学官連携プロジェクトを立ち上げることによって、 「食の高度化」に取り組み、イノベーションの発出、地域の持続発展につなげる取り組みです。

(独)科学技術振興機構(JST)さんの事業に応募し、その採択を受けて実施しているものであり、 大学の役割(食品素材探索:分析や機能性評価)と工業研究所の役割(試作や加工)を明確化して技術支援を行い、商工会議所さんや工業会さん、農協さんなど、 地域における主要組織体が連携した協議会により運営されている事業です。大学に事務局が置かれていますが、工業研究所は大学とともに実行部隊として、 企業さんへのお手伝いなど主要な役割を担っています。

みえ”食発・地域イノベーション”創造拠点事業:三重大学内事業サイト内)open_in_new

特に、この拠点事業では、「地域資源」を活用した新商品開発にポイントが置かれているため、県の事業により、地域資源の活用に向けた、幹事会、研究会、セミナーなどの開催及び共同研究を推進しています。

Q4次の一手となる事業や、成果普及に向けたPRをお願いします。

(藤原)

今、当研究所でイチオシの成果品は、伊賀の梨を使ったセミドライフルーツです。従来のドライフルーツに比べ美しく柔らかな食感で、とてもおいしいです。

(取材の際、経産局担当も試食させていただきましたが、確かにこれは!という味と食感でした。)

製造方法の特許を取得していまして、新たに果実加工需要対応産地育成事業(中央果実協会)にも採択されたので、地域の企業さんとともに、お菓子などの試作や、 展示会(第7回アグリフードEXPO 大阪2014など)への出展などによるPR、産地支援などに、農業研究所とともに取り組んでいます。

また、研究者自身としては、このドライフルーツの開発を通じて発想の転換などいろいろと学んだことがありました。 果物の加工品は、青果の品質を超えることが難しいので、どう考え付加価値を創造するのか、また、これまで地産地消と言われきたが、 場合により”地産他消”(地域外や海外への販売)も行わないと、地域が発展しないのではないか・・・・、そして、地域のお土産を見てみれば、地元産の原料を使っているものが少ない。。。 ならばこそ、これから研究所&研究員をもっと多くの人に活用してもらって、地元の地域資源が活きる商品(食品)が増えていく、その可能性を拡げていきたいと考えています。

今年の4月以降、装置類の使用の手続きも簡略化する予定です。”おもしろいアイデアを思いついたら”まずは相談してみて下さい。

食と医薬品研究課 藤原 孝之 主幹研究員

【新開発のセミドライフルーツの特徴】

- 乾燥時間が約2/3

- 美しい外観柔らかい食感

- 梨だけでなく、リンゴ、ブドウ、柿などに利用可能

右:セミドライフルーツ

左:従来品ドライフルーツ

伊賀の農商工連携実践セミナー2014 ※イベントは終了しました

農商工連携の実践セミナーにて、セミドライフルーツのPRを行いました。

取材後記

地域には沢山の「地域資源」が製品化を待って眠っていると思います。

アイデアが即実行できる、そんなツールとして生産者と製造者との繋がりもこんなところで新たに産まれてくるのかもしれません。

「工業研究所」ですので、製品(製造業者さん)に近い業務なのでしょうが、地域の大切な生産物に、「目に見える付加価値」や「分かりやすい付加価値」を上乗せすることで、 生産者も企業さんも地域も活性化するようなそんな活躍を期待したいと思います。

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。