- ホーム

- 施策のご案内

- ヘルスケア産業

- Link Chubu:つながるヘルスケアネットワーク

- 知りたい!コーナー

知りたい!コーナー

知りたい!コーナー

サイト利用者のみなさまが知りたい、ヘルスケア分野に関する知識やお得情報を収集して発信していきます。

「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」について知りたい!

地域版次世代ヘルスケア産業協議会は、地域関係者(自治体、医療・介護機関、民間事業者等)の連携を促進し、地域ニーズを踏まえたヘルスケア産業の創出を後押しするために経済産業省が設置を促進している協議会です。 ヘルスケア産業の創出を促進するためには、同時に需要面の取組も必要となるため、自治体や医療・介護関係者、民間事業者等の信頼関係をさらに重視しながら、 (1)地域発の新しいヘルスケアサービスの創出、(2)地域のヘルスケアサービスの振興による地域包括ケアシステムの補完、(3)地域内外のヘルスケア事業者に実証フィールドを提供し、 併せて地域住民がその効果を享受することができる体制の整備といった考え方も加えながら、協議会の設置の促進を図っていきます。

- 地域版次世代ヘルスケア産業協議会 一覧

(経済産業省)

(経済産業省) - 地域版次世代ヘルスケア産業協議会 PR資料(中部地域)

(経済産業省)

(経済産業省)

「規制のサンドボックス制度」について知りたい!

規制のサンドボックス制度は、期間や参加者を限定すること等によって現行規制の適用を受けずに、AI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な技術やビジネスモデルを活用した実証を迅速に行い、 実証により得られた情報やデータを用いて規制の見直しにつなげていく制度です。事業者は「新技術等実証計画」の申請を行い、認定を受けた上で実証を行いますが、認定に先立ち、 新技術等の実証に関する規制の特例措置の求めや、規制について規定する法令の解釈及び法令の適用の有無の確認を行うこともできます。

- グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

(経済産業省)

(経済産業省) - 規制のサンドボックス制度の活用事例

(経済産業省)

(経済産業省)

「グレーゾーン解消制度」について知りたい!

グレーゾーン解消制度は、企業の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして創設された制度です。新たな事業活動を行おうとする事業者が、 現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できます。

グレーゾーン解消制度の申請に当たっては、事業所管省庁が、申請を検討している事業者側に立って、申請までの各段階においてサポートを実施しています。

- グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度

(経済産業省)

(経済産業省) - グレーゾーン解消制度の活用事例

(経済産業省)

(経済産業省)

「医療機器基本計画」について知りたい!

医療機器基本計画は、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成26年6月27日公布・施行)に基づく基本計画です。 (正式名称:国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本計画)

第1期基本計画は、医療機器政策に特化し、各段階に応じた関係省庁の各種施策を網羅した政府として初めての基本計画で、平成28年5月31日閣議決定されました。

その後、医療機器産業を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、プログラム医療機器の研究開発の促進や医療機器の安定供給といった新たな論点が取り入れられ、 第1期基本計画が改定されました(令和4年5月31日閣議決定)。

「SaMD」について知りたい!

医療機器プログラム、いわゆるSaMDとは、医療機器としての目的性を有しており、かつ、意図したとおりに機能しない場合に患者(又は使用者)の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラム(ソフトウェア機能)のことを指します。 平成25年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)の改正により、単体プログラムについても医薬品医療機器等法の規制対象となりました。

ただし、「副作用又は機能の障害が生じた場合においても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く」旨、規定されており、その機能等が一般医療機器(クラス1医療機器) に該当するものについては、医療機器プログラムの範囲から除かれ、医薬品医療機器等法に基づく規制を受けない取扱いとなっています。 なお、「医療機器プログラム」は、プログラム単体として流通する製品を、「プログラム医療機器」は上記に加え、プログラムを記録した記録媒体も含むものを指しています。

SaMD(医療機器プログラム)の市場規模は拡大すると予測されており、特にスマートフォンやタブレット、ウェアラブルデバイスの発展が期待されています。

厚生労働省は、プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略(DASH for SaMD:DX(Digital Transformation)Action Strategies in Healthcare for SaMD)として、 プログラム医療機器の実用化促進を図っております。具体的には、医療機器プログラムへの該当性判断に係る明確化・精緻化のために、「プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて」 (令和3年3月31日付け薬生機審発0331第1号・薬生監麻発0331第15号)と、プログラム医療機器事例データベースをHPで公開しております。また、医療機器プログラム相談の一元化窓口も設置しています。

経済産業省としては、セルフケア関連ビジネスへ新規参入する方向けに、「セルフケアを支える機器・ソフトウェア開発の基礎知識 R2年度版」を公開し、開発する上での基礎知識として、 医療機器に該当するかを左右するファクターのとらえ方、出口戦略、広告・表示に関する規制の解説と、開発事例の紹介等を行っています。

*SaMD:Software as a Medical Device

- 医療機器プログラムについて

(厚生労働省)

(厚生労働省) - 「セルフケアを支える機器・ソフトウェア開発の基礎知識 R2年度版」 国立研究開発法人産業技術総合研究所 医療機器等開発ガイドライン

(事業実務委員会事務局)

(事業実務委員会事務局)

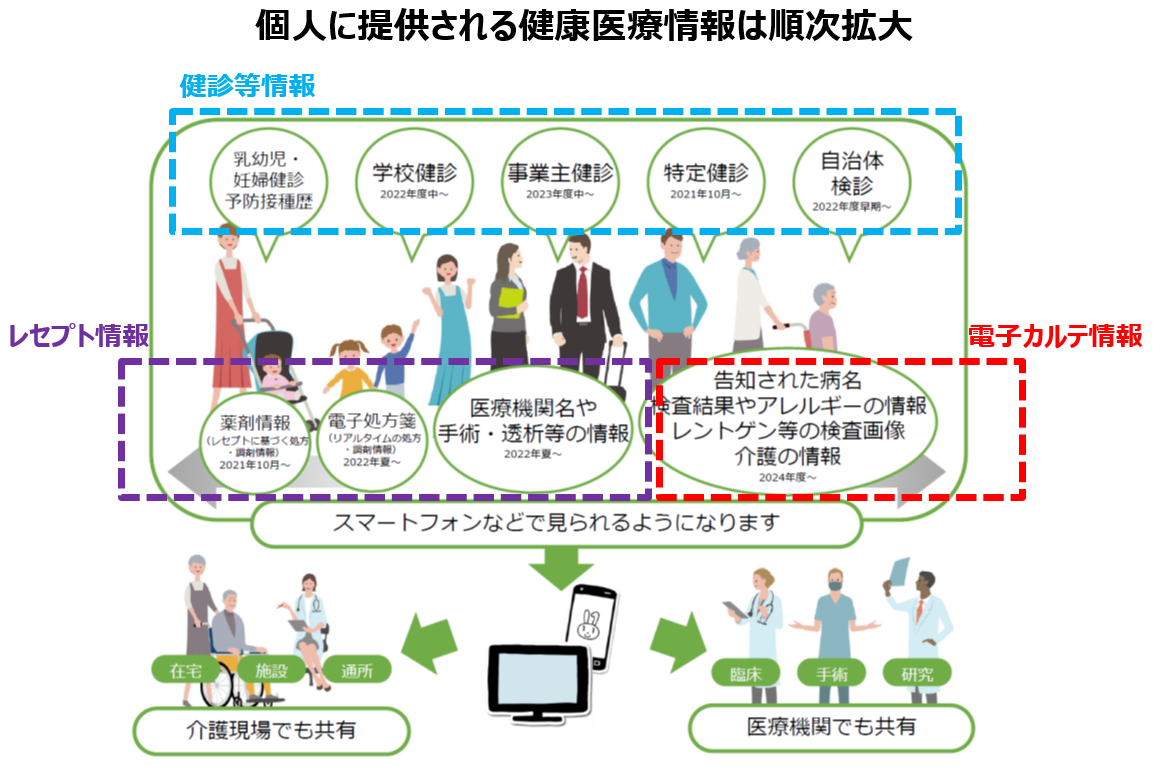

「PHR」について知りたい!

PHRとは、生涯に渡る個人の健康・医療・介護に関する情報をいい、PHRサービスとは、利用者が予防または健康づくり等に活用すること並びに医療及び介護現場で役立てること等を目的として、PHRを保存及び管理、リコメンド等を行うサービスのことです。

近年では、検診やレセプト(薬剤)といった公的機関の情報や電子カルテ等の医療機関の情報がスマートフォン等で見られるようになり、医療現場や介護現場に提供される動きが拡大しています。 2021年4月には、総務省・厚生労働省・経済産業省の3省庁で、マイナポータルから検診等の情報を扱うPHR事業者の遵守すべきルールの指針を策定しました。

*PHR:Personal Health Record

- PHR(Personal Health Record)

(経済産業省)

(経済産業省)

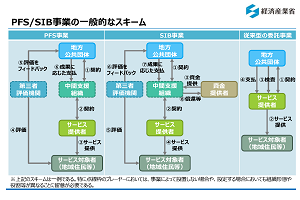

「PFS/SIB」について知りたい!

成果連動型民間委託契約方式を導入した事業(PFS事業)とは、国または地方公共団体が、民間事業者に委託等して実施させる事業のうち、 その事業により解決を目指す行政課題に対応した成果指標が設定され、 地方公共団体等が当該行政課題の解決のためにその事業を民間事業者に委託等した際に支払う額等が当該成果指標の改善状況に連動するものです。

SIB事業とは、PFS事業のうち、事業に係る資金調達を金融機関等の資金提供者から行い、その返済等を成果に連動した地方公共団体からの支払額等に応じて行うものです。

社会課題を解決する新たな官民連携スキームとして、成果連動型民間委託契約方式(PFS/SIB)が注目されており、経済産業省では、ヘルスケア分野におけるSIB案件組成支援を行っております。

当地域では、豊田市が介護予防による介護給付費の適正化を目指し、65歳以上の高齢者(数千人規模)を対象に、社会参加促進サービス事業者の創意工夫を凝らした社会活動量を 増やす30以上の"オンライン"や"三密を避けたオフライン(対面)"でのプログラム提供をしています。

*PFS:Pay For Success / SIB:Social Impact Bond

- ヘルスケア分野における成果連動型民間委託契約方式(PFS/SIB)

(経済産業省)

(経済産業省) - 豊田市官民連携介護予防「ずっと元気!プロジェクト」

(豊田市)

(豊田市) - PFS事業事例集(豊田市)

(内閣府)

(内閣府)

「Well Aging Society Summit Asia-Japan(WASS)」について知りたい!

経済産業省では、高齢化が進む日本の様々な取組を世界へ発信するとともに、国際的な情報連携を行うため、2018年から国内外の有識者を招聘した国際イベントとして 「Well Aging Society Summit Asia-Japan(略称:WASS)」を開催しています。

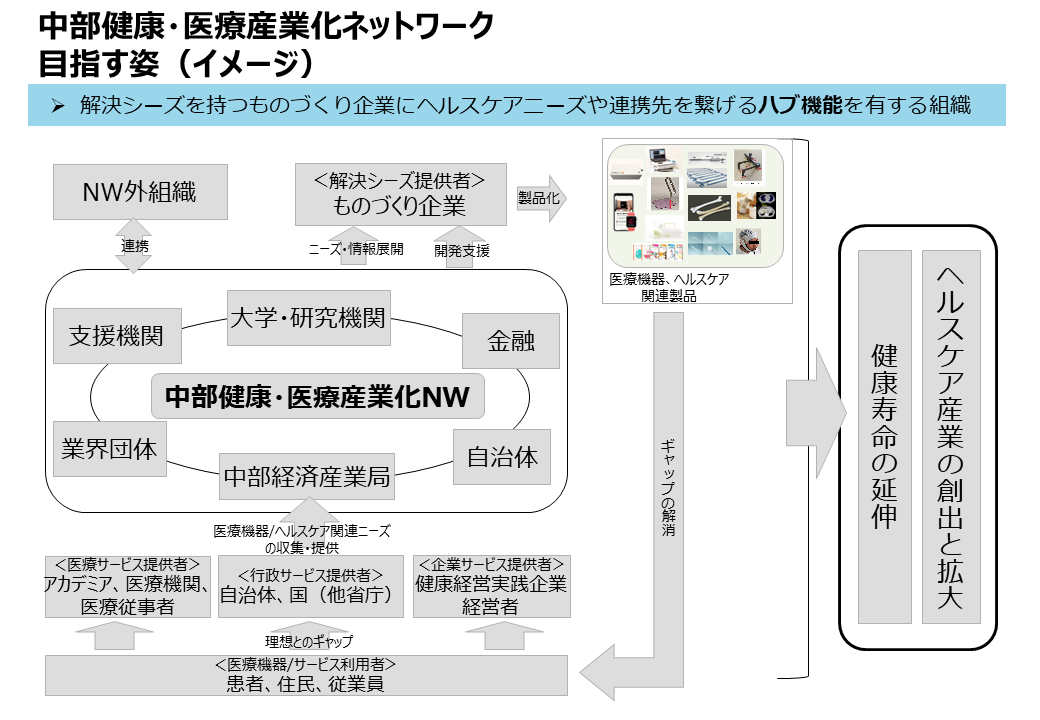

「中部健康・医療産業化ネットワーク」について知りたい!

医療機器産業分野は、医師等との連携による高い専門知識の習得をはじめ、医薬品医療機器等法対応のため資金的負担や人的負担、生産ロット数の少なさや流通経路の複雑さ等から、 企業が短期的に事業化するのが難しい分野であり、また支援側においても単一の機関で支援を完結することは難しく、相互に支援機能を補完することが重要です。

そこで、平成26年に東海地域の5県(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県)の産学官金で「中部医療産業化ネットワーク」を構成し、医療機器、福祉器具、 健康機器等を含めた広義の医療関連分野の産業化に広域で取り組み始めました。

令和4年度、支援対象に「健康」の切り口を取り込むことを内外に明確に打ち出すため、名称を「中部医療産業化ネットワーク」から「中部健康・医療産業化ネットワーク」に変更。 現在は、健康・医療機器等の開発、事業化に向けた産学官金の推進組織を作り、健康・医療産業化支援事業の実施、支援機関間の情報共有、支援会議の開催等を行っています。

- 中部地域の支援体制

(経済産業省)

(経済産業省)

「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト(JHeC)」について知りたい!

経済産業省は、ヘルスケア産業が創出されていく基盤・環境を整備するため、ヘルスケアに関連のあるファンドや民間事業者、団体、イベント等と連携しながら、 優良事例の顕彰等を通じて、事業の拡大及び事業創出に必要な資金を供給につなげることで、ヘルスケア分野におけるエコシステムの構築を目指しています。

その一環の「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト(略称:JHeC)」は、(1)ヘルスケア分野における課題解決に挑戦している優れた個人・団体・企業等の表彰を通して 社会の認知度を上げ、(2)大企業・ベンチャーキャピタル等とのビジネスマッチングを促進することで、それらの個人・団体・企業等の成長を促すことを目的としたコンテストです。

「フェムテック」について知りたい!

「フェムテック」とは、テクノロジー(技術)を用いて、女性の健康問題やライフスタイルの課題を解決するために開発された、 ソフトウエア、診断キットなどの商品やサービスのことです(「female(女性)」と「technology」を組み合わせた造語)。 2025年までにフェムテック領域の市場規模は5兆円*ほどになると予測されており、今後の市場拡大への期待とともに、投資も徐々に増加しています。

これまで、月経・不妊治療・妊娠・更年期といった話題は職場ではタブー視される傾向にありましたが、女性の社会参画が進むにつれ、 働く女性たちの健康問題を組織として 配慮する企業が増えてきました。そこで、「フェムテック」を活用して心身状態の改善を図り、 幸福(well-being)を実現するための取組に注目が集まりつつあります。

経済産業省では、フェムテックを活用して、働く女性の健康をサポートし、就業継続を支える仕組み作りを応援します。

*米国調査会社「Frost&Sullivan」2018年発表資料

「健康経営」について知りたい!

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、 従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上に繋がると期待されます。

経済産業省では、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的に評価を受けることができる環境の整備を狙い、 平成26年度から「健康経営銘柄」の選定を、平成28年度には「健康経営優良法人認定制度」を創設しています。制度や申請方法の詳細、取組事例は以下のサイトから是非ご確認ください。

- 健康経営の推進(経済産業省)

(経済産業省)

(経済産業省) - ACTION!健康経営

(健康経営優良法人認定事務局)

(健康経営優良法人認定事務局) - あいち健康経営ネット(健康経営支援ポータルサイト)

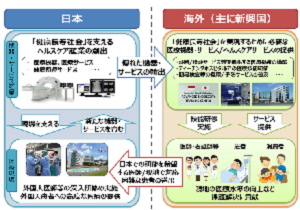

「医療の国際展開」について知りたい!

経済産業省では関係省庁とともに、我が国のヘルスケア産業競争力強化のため、世界に先駆けて超高齢社会を迎える日本の、 優れたヘルスケアに関わる技術・サービス・製品の海外への発信を「ヘルスケア産業国際展開推進事業費補助金」等で後押ししています。

これまで多くの事業者の方に「ヘルスケア産業国際展開推進事業費補助金」を活用して新興国等での事業展開や市場創出等に向けた実証調査に取り組んでいただいています。 ご関心のある方はぜひ過去の事業報告をご覧ください。

- 医療・介護の国際展開

(経済産業省)

(経済産業省) - 過去の補助事業の実施報告書<実証調査事業>

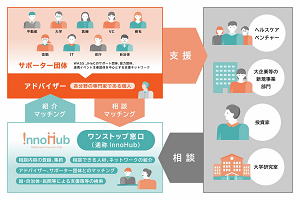

「InnoHub」について知りたい!

Healthcare Innovation Hub(通称InnoHub)とは、経済産業省が2019年7月から設置している、 ヘルスケアやライフサイエンスに関わるベンチャー企業等からの相談をワンストップで受け付ける 相談窓口です(中小企業や大企業等の新規事業開発等に関する相談も可能)。 例えば事業計画のブラッシュアップをしたい、連携先を探したい、事業のヒントを得たいなど、 メールで相談内容を送付いただき、事務局から詳細をお伺いします。 相談内容によってアドバイザーやサポーター団体の紹介等を行います。お気軽にご利用ください。 なお、サポーター団体についても募集中です。

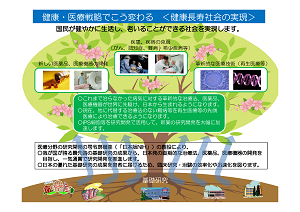

「健康・医療戦略」について知りたい!

「健康・医療戦略」とは健康長寿社会の形成のために制定された健康・医療戦略推進法に基づき策定される計画のことです。令和2年3月に第2期(2020年度からの5年間)計画が閣議決定されています。 第2期の基本方針の1つは「予防・進行抑制・共生型の健康・医療システムの構築」です。 優れた医療の提供に加え、健康増進・予防の促進や病気と共生できる社会の構築を一体的に進めていき、 さらなる健康寿命の延伸を目指します。

- 健康・医療戦略(令和7年2月18日 閣議決定)

(PDF:785KB/首相官邸HP)

(PDF:785KB/首相官邸HP)

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 航空宇宙・次世代産業課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐4091

メール:bzl-healthcare-chubu■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2025年4月25日