2023年4月26日

経済産業省では「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「デジタルガバナンス・コード2.0」を策定するなど、産業界におけるカーボンニュートラル(以下、CN)への対応やデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)の推進を行っています。

No.46から複数回のシリーズで、中部・北陸地域の公設試が、CN・DXに関係するテーマでどのような取組を行っているかをご紹介していきます。

左から田畑さん、平湯さん

岐阜県産業技術総合センターは、工業技術研究所、産業技術センター、情報技術研究所の機能を集約した岐阜県の新たなモノづくり拠点として2019年6月に開所し、機械・金属・化学をはじめとする各地域産業から航空機などの成長産業に至る幅広い支援を行っています。

今回はDXをテーマに、岐阜県産業技術総合センターが取り組まれている「県内製造業のDX支援技術開発プロジェクト」について、情報技術部 平湯さん、田畑さんにお話を伺いました。

Q1岐阜県産業技術総合センターでは、企業のDX支援について、どのような取組をされていますか。

岐阜県産業技術総合センターでは、IoT技術の活用を推進することで、県内製造業のスマート化を確立し、競争力強化を図る「中小製造業におけるモノづくりスマート化推進プロジェクト」を令和3年度まで取り組んでいました。

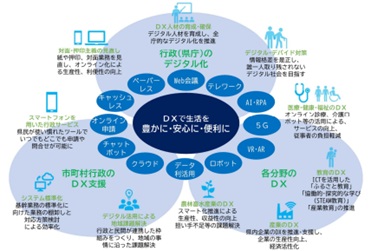

そうした中で近年、全世界で様々な分野でデジタル化が加速しており、岐阜県でもデジタル化に対応するため、オール岐阜でDXを推進する「岐阜県デジタル・トランスフォーメーション推進計画」を令和4年度に策定しました。本計画では、『DXで生活を「豊かに」「安心に」「便利に」』をコンセプトに、(1)県庁のデジタル化、(2)市町村行政のDX支援、(3)各分野のDXに取り組んでいます。

当センターが所属する商工労働部では、ウィズ/ポストコロナ社会の産業動向及び生活様式の変化に対応して、収益力や競争力を強化するため、県内製造業のDXを推進する「県内製造業のDX支援技術開発プロジェクト」を立ち上げました。企業の規模や業態に応じて、デジタル技術を活かした製品・サービス等の付加価値向上や業務、製造プロセスの効率化といったビジネス変革を実現するため、企業のデジタル化の段階に応じて多角的な支援を行います。

Q2「県内製造業のDX支援技術開発プロジェクト」は具体的にどのようなプロジェクトですか?

本プロジェクトは、企業や業界のデジタル化のステージに合わせた技術開発を行い、成果を技術移転することで、県内製造業のDXを支援します。

また、本プロジェクトは、生産基盤分野の「製造管理技術の開発」と「製造作業技術の開発」で3つの課題、地場産業分野の「製品評価技術の開発」で2つの課題で構成され、それぞれ技術開発を行っています。

その中で、今回は「スマートファクトリーを実現するためのデータ活用に関する研究開発」についてご紹介します。なお、本プロジェクトは、今年度から立ち上げたプロジェクトですので、現在の進捗状況を踏まえつつ、既往の研究にあたる「クラウド技術を活用したリモート監視に関する研究開発」の内容を中心にご説明します。

Q3では、「スマートファクトリーを実現するためのデータ活用に関する研究開発」について教えてください。

現在、国内製造現場においては、品質の向上、コストの削減、生産性の向上、人材不足への対応などを目的として、デジタル技術を活用したスマートファクトリー化を目指す動きがありますが、「収集したデータを解析し、製造現場の改善につなげるデータ活用」について、企業は多くの課題を抱えているのが現状です。

そこで本研究では、「データ活用」による工場保全、加工機等の生産設備の保守管理、加工技術の課題解決に関する技術の開発に取り組んでいます。

本研究は、3つのサブテーマに取り組んでいますが、そのうちの1つ、「多観測データに基づく工場保全に関する研究」についてご紹介します。

多観測データに基づく工場保全に関する研究

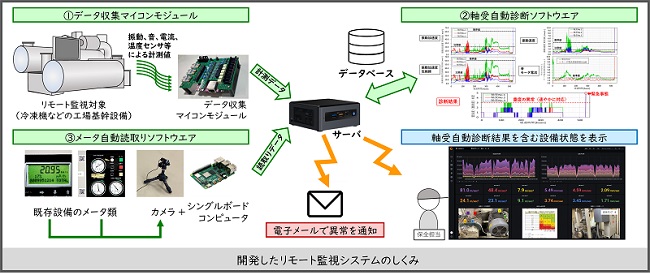

本研究では、製造現場における工場保全の課題を解決するため、イビデンエンジニアリング株式会社と共同で工場設備の状態を自動診断する「リモート監視システム」を開発しました。診断対象は、設備の重要部品であるモータ等の軸受の診断とメータ類の読取りです。

従来は、設備の設置箇所に出向いて稼働状況を把握していたため、工場内の数百カ所を巡回する必要がありました。設備によっては、毎日メータを見て異常値がないか確認し、また、軸受の異常は熟練者でないと察知できない場合があり、保守にコストがかかっていました。本システムにより、常時データを確認できることから、リモートでの集中監視と診断につながるため、突発的な故障による製造ラインの停止を回避することが期待できます。

開発したリモート監視システムのしくみ

Q4この共同研究に至ったきっかけを教えてください。

企業のDX支援として、以前から当センターでは技術相談や共同研究など技術的なサポートを、(公財)ソフトピアジャパンや(公財)岐阜県産業経済振興センターでは補助金など資金的なサポートを行っています。また、デジタル人材育成の研修(下記参照)を共催で開催したり、DX支援に関する情報共有をしたりと、各支援機関と協力しながらオール岐阜で取り組んでいます。

そうした中で、岐阜県DX推進コンソーシアム※を通して、(公財)ソフトピアジャパンからのご紹介で同社と技術相談が始まり、その後、共同研究に至りました。

モータ等の軸受は同社だけでなく、多くの企業で稼働する設備の重要部品であり、その管理・保全はどの企業にとっても重要かつ汎用的な課題です。私たちの研究テーマとすることで、様々な企業に展開できればと思い、取り組んでいます。

※2023年3月に、岐阜県IoTコンソーシアムから岐阜県DX推進コンソーシアムに改称。岐阜県が、産学官連携のもと、県内企業が主体的にIoT、ビッグデータ、AI、ロボット等を導入・活用できるよう促進し、生産性の向上、新商品・新サービス創出を実現する目的で、2018年に設立。

Q5「リモート監視システム」は、どのように共同研究を取り組まれましたか。また、岐阜県産業技術総合センターでは具体的にどのような技術を開発されましたか。

当センターは、(1)軸受自動診断ソフトウエアと(2)マルチメータ自動読取りソフトウエアを開発し、同社においては、ネットワーク上で工場設備の状態を一括リアルタイム表示し、異常を把握する「リモート監視システム」を開発しました。当センターが担当した部分を具体的にご紹介します。

(1)軸受自動診断ソフトウエア

センサにより自動収集された様々な計測データを分析し、軸受の異常度を数値化する「軸受自動診断ソフトウエア」を開発しました。このソフトウエアは、当センターで自作の機器(モータエミュレータ、下記参照)を用いて、軸受等の寿命加速試験を繰り返し実施して、軸受や軸が異常に至るデータ変動の特徴を把握した後に、工場現場での実際の計測データから、これらの特徴を自動抽出して異常判定できるようにしたプログラムです。現在、このソフトウエアは、リモート監視システムに組み込まれて、実際の計測データから異常を判定しています。

モータエミュレータ

軸受自動診断ソフトウエアを開発するためには、まず、軸受が故障に至るデータを収集しなければなりませんが、実際の設備ではいつ発生するかわからず、ましてや故意に現場で発生させるわけにもいきません。そのため、工場設備内のモータを模擬したモータエミュレータを開発し、軸受損傷などを故意に発生させ、損傷に至るデータを収集します。

モータエミュレータは、モータを回転させ、皿ばねの復元力により軸受の直角方向に荷重を発生させることで、軸受寿命を短縮させ、短時間で軸受を故障に至らせることができます。モータエミュレータは市販もされていますが、様々な条件下で実験をしたかったので、調整の自由度が高い装置を当センターで一から作製しました。

モータエミュレータ

データ収集マイコンモジュール基板

データを収集するための「データ収集マイコンモジュール基板」を開発しました。温度センサ、環境センサ、振動センサ、電流センサ、マイクの5種類9個のセンサを取り付け、様々なデータを収集し、データ分析するサーバに転送します。

データ収集マイコンモジュール基板

(2)マルチメータ自動読取りソフトウエア

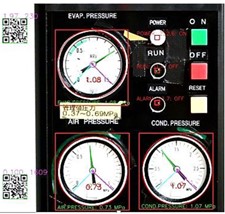

カメラによる撮像データを画像処理する「マルチメータ自動読取りソフトウエア」を同社と共同で開発しました。

メータといっても、針で数字を指すタコメータや数字回転式といったアナログなものや、LEDや液晶などで数字を表示するデジタルなものなど、様々なタイプがあります。また、1つの設備にも同じ形状の複数のメータがついており、判別も必要となります。そこで各メータ付近に、QRコードを添付し、カメラでQRコードとメータを同時に撮影する工夫し、それぞれのメータの特徴に適応した画像処理により、メータの値を正確に読み取れるように工夫しました。

マルチメータ自動読取りソフトウエア

Q6リモート監視システム導入による具体的な効果をお聞かせください。

導入効果としては、まず熟練者による軸受診断の巡回が不要となります。特に夏の巡回診断は、高温環境下での作業負荷が大きかったのですが、その負荷が大きく軽減されます。また、人員の都合上、月単位でしか巡回できなかった診断頻度も常時診断が可能となるため、急激な軸受劣化による故障を回避でき、軸受故障による生産ラインや工場の停止をゼロに近づけることができます。

さらには、工場保全のために毎日巡回する点検者の時間的な負担が軽減されるとともに、目視の読み取りや転記、電子端末への入力などの工程も省略され、転記や入力のミスも生じないため、業務を大幅に改善することができます。

現状では一部の設備から導入し始めたので、今後も適用箇所を増やしていくとともに、本システムを効率的に運用するため、機能拡張および高精度化を図り、点検コストの削減や作業環境のさらなる改善を図ります。

Q7企業のDX化を行う上で、技術支援だけでなく、人材育成も重要と思いますが、岐阜県産業技術総合センターでは、どのようなデジタル人材育成の取組をされていますか。

当センターでは、次世代の県内産業を担う企業技術者育成の取組として、「次世代企業技術者育成事業」を行っています。(公財)ソフトピアジャパンや岐阜大学等の他機関と連携して、技術動向や企業ニーズを踏まえた企画を検討し、「基盤技術研修」や「専門技術研修」などでは、IoT、Python、Deep Learning等のプログラミングやデータサイエンス等、デジタル技術をテーマに実践的な研修を開催しています。

当センターでは、デジタル人材育成を一つの柱として掲げていますので、デジタル化に関する研究開発や目の前の技術課題の解決支援だけではなく、これらの活動を通じて、県内企業の社内の若手を育成していきたいという思いもあります。

また、県内企業において、研修をきっかけとして導入に結びつくような実践的な内容にすべく、2日以上の日程を組んで、少人数の実習形式で行う研修もあります。当センターの職員もスキルアップしながら、できるだけ自身が講師を務め、その後も受講企業をサポートできるように努めています。研修の年間スケジュールにつきましては、当センターのホームページに公表していますので、ご興味がありましたらご覧ください。

Q8今回は、主に共同研究についてご紹介いただきましたが、デジタル化に取り組もうとする方々に一言お願いいたします。

自社工場のスマート化に取り組み始めた企業から「市販のIoT機器を買ったものの、こちらが望んだデータを正確に収集できない」、「データ収集はしたものの、どのように活用すればいいかわからない」等のお悩みをよく耳にします。市販品メーカーのサポートサービスだけでは、求める成果が出ず、技術面で助言がほしいというご相談もあります。

当センターに普段から依頼・開放試験を受けに来てくださる企業からのご相談が多いですが、当センターが行っているデジタル人材育成の研修を通して、当センターの取組を知っていただき、ご支援につながったケースもあります。デジタル技術で解決したい課題、またデジタル人材育成の研修にご興味がございましたら、お気軽に当センターまでご連絡ください。

本インタビュー対応者

- 次世代産業部門 情報技術部 平湯 秀和 情報技術部長

- 次世代産業部門 情報技術部 田畑 克彦 専門研究員

本ページに関するお問合せ先

- 中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課

- 〒460‐8510

愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951‐2774

メールアドレス:bzl-chb-sangi■meti.go.jp

※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。