災害時にも活躍する携帯発電機やポータブル電源の事故と停電復旧後の通電火災に注意!

最終更新日:令和6年8月27日

本件の概要

9月1日は防災の日。自然災害による停電の際にも使用される携帯発電機やポータブル電源において、製品起因の事故以外に誤使用が原因の事故も発生しています。また、停電復旧後の通電や被災で損傷した電気製品の使用が、火災の原因となることもあるため注意が必要です。今般、改めて事故を防ぐための対策をお伝えします。

【携帯発電機】

発電機は、ガソリン、軽油、ガス(カセットボンベ)などの燃料を使ってエンジンを稼働させ、装置内のコイルや磁石を回転させることで電気を発生させる装置です。持ち運びが可能な発電機を携帯発電機といい、可搬型発電機、小型発電機、ポータブル発電機などという場合もあります。

■使用時の注意点

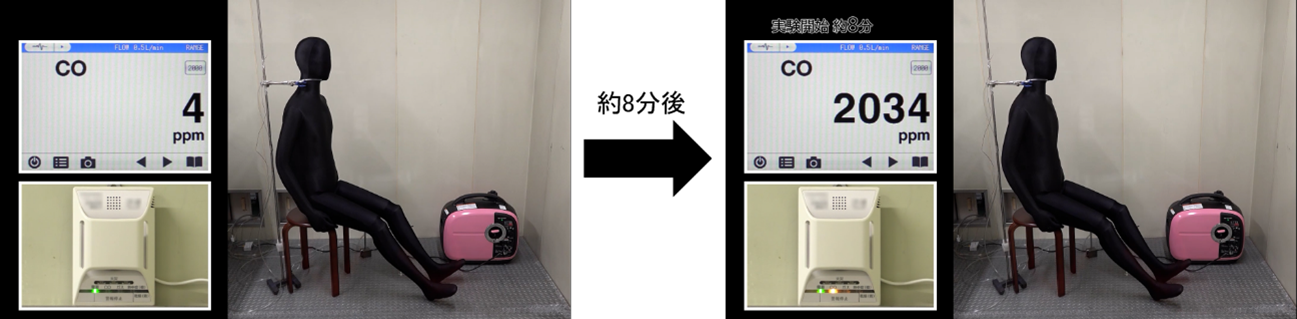

○屋内では絶対に使用しないでください。発電機運転中の排ガスには一酸化炭素(CO)が含まれており、屋内で使用すると一酸化炭素(CO)中毒になるおそれがあります。

○屋外であっても、自動車内やテント内で使用すると屋内と同等の危険性があります。排ガスが逆流しないように出入口、窓などの開口部から離れたところ、かつ、風通しの良いところで使用してください。

室内で携帯発電機を使用した際の一酸化炭素(CO)濃度の変化

出典:経済産業省ウェブサイト![]()

(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/

sangyo/citygas/kouhou/insyokuten.pdf)

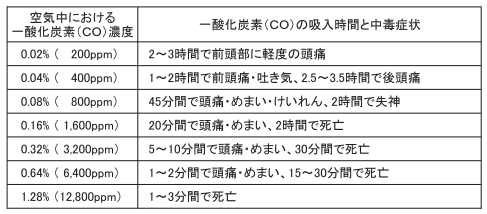

一酸化炭素(CO)中毒の症状

【ポータブル電源】

リチウムイオン電池などの充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電装置で、交流100V出力に対応するなどしたものがいわゆるポータブル電源と呼ばれています。

■使用時の注意点

○落としたりするなど衝撃を与えないようにしてください。もし、強い衝撃を与えてしまった後、発熱、変形などの異常を感じた場合は、使用を中止して製造・輸入・販売事業者の修理窓口に相談してください。

○高温環境下での使用は控えてください。また、長時間使用しない場合は、箱に入れて直射日光が当たらない冷暗所に保管しましょう。

○屋外では、防水・防塵性能を有する製品の使用を検討しましょう。

ポータブル電源の例

【停電復旧後の通電火災】

通電火災とは、自然災害に伴う停電の復旧後、可燃物が接触した状態の電熱器具や水没したり部品が破損したりした電気製品に電気が流されることに伴い発生する火災のことをいいます。

■通電火災を防ぐための注意点

○地震が発生した際に可燃物が散乱しないように、家具はできるだけ壁に固定しましょう。あわせて、電気ストーブ等の電熱器具の周辺に可燃物を置かないよう日頃から意識しましょう。

○自宅から避難する際に時間的な猶予がある場合は、停電復旧時に異常のある製品に通電されることによる事故を防ぐため、分電盤のブレーカーを切ってください。日頃から分電盤の位置や操作方法を確認しておきましょう。

○停電復旧時における意図しない作動による火災を防ぐため、特にヒーターを内蔵した電気ストーブ等の電熱器具は、停電時には電源プラグをコンセントから抜きましょう。

○停電復旧後、浸水などによる被害を免れた製品を使う際は、機器などの外観に異常がないか(電源プラグやコードに損傷はないか、製品に焦げた痕はないか、など)を確認の上、分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグを1台ずつコンセントに差し、様子を確認しながら使用しましょう。異音や異臭がする場合は、必ず使用を中止し、メーカーや販売店に相談してください。

発表資料

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

電話番号:052‐951-0576

FAX番号:052-951-0537

メールアドレス:bzl-chb-product■meti.go.jp

※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。