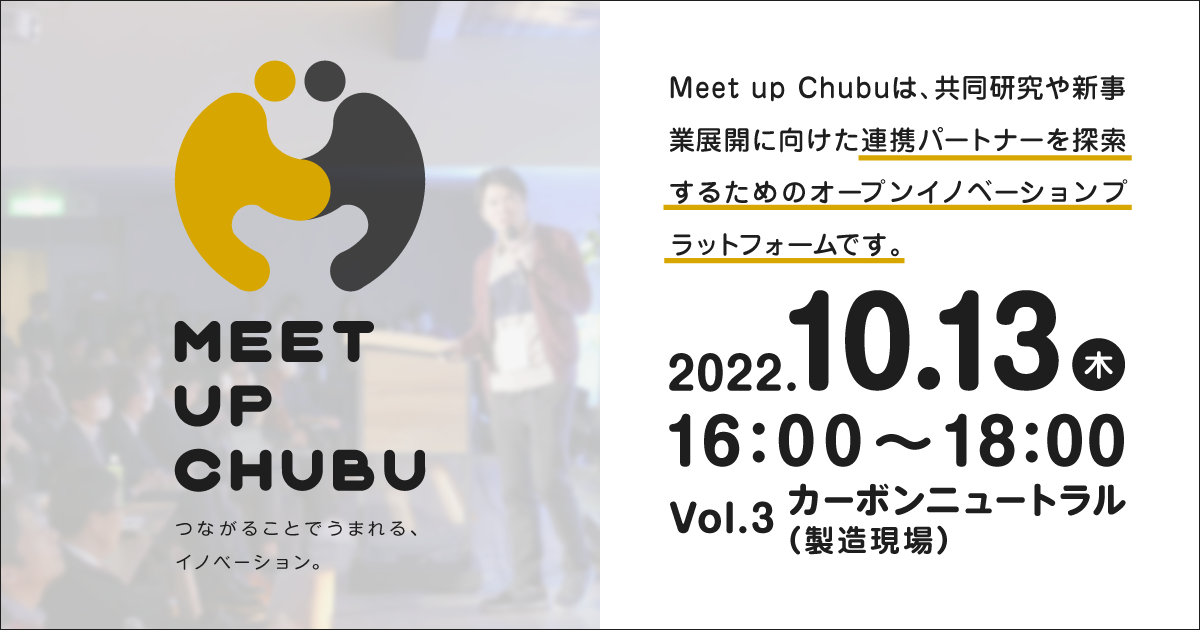

『Meet up Chubu』vol.3

カーボンニュートラル(製造現場への適用可能技術)

<開催概要>

◇日時:2022年10月13日(木)16:00~18:00

◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方

◇会場:オンライン(Microsoft Teams)

◇主催:中部経済産業局

<プログラム>

※講演資料につきましては、複製および転載無きようお願い申し上げます。

●「新しい視点からの熱プロセスエネルギー効率化と脱炭素評価/最新の車載用熱利用技術と化学蓄熱」

名古屋大学 大学院工学研究科 化学システム工学専攻 准教授 小林 敬幸 氏

当研究室では、グリーンビークル技術、高度熱利用技術(化学蓄熱,水素加熱炉,超高速乾燥機等)、脱炭素製造技術の構築、

に関する研究に取り組んでいます。熱マネジメントにおけるエネルギー需給間の質・量・時間・場所の不整合を解消するための技術

として,化学的な操作を用いることにより,高密度に蓄熱し出力の高い蓄熱技術が構築可能です。

熱エネルギマネジメントの課題解決に取り組みたい企業、基礎研究から社会実装までを見据えて中長期的に協業できる企業、大学

との産学連携の進め方をご理解いただき、真摯に共同研究を行ってくれる企業を探索しています。

小林先生ご講演資料はこちら![]() (3,840KB)

(3,840KB)

●「資源循環で低コスト・大容量を可能にするエネルギーデバイス(発電・蓄電)応用ナノシリコン材料」

名古屋工業大学 大学院工学研究科(電気・機械工学系プログラム) 助教 加藤 慎也 氏

シリコンは、資源量が豊富で安定・無毒であることから様々なデバイスに使われています。バルク構造体からナノメートル

オーダーまで小さくすることで、これまでにない物性が発現し、従来シリコンが不向きであったデバイスへの応用が期待できます。

当研究室では、「精密に制御されたナノ構造」×「安価な材料」×「安価なプロセス」を実現し、超安価なナノシリコン材料を開発

しました。

シリコンナノ材料を用いて新規デバイス(例えば水素やセンサなど)に取り組みたい企業、シリコンを用いた、太陽電池、

熱電素子、リチウムイオン電池に関する技術に熱い思いを持っている協業先を探索しています。

加藤先生ご講演資料はこちら![]() (4,425KB)

(4,425KB)

●「モータ駆動システムの高速・高精度制御」

三重大学 大学院工学研究科 助教 矢代 大祐 氏

生産工程(工作物の切削・研削・研磨、部品の搬送・組立・ねじ締め等)におけるリードタイムを短縮するためには、

モータ駆動システム(産業用ロボット・協働ロボット・工作機械・電動工具等)の高速・高精度制御が重要です。

本発表では、デジタル信号処理に基づきモータ電流を的確に制御することで、電力消費を抑えつつ、高速・高精度制御を

達成した研究事例(ダブルエンコーダ構造を有する減速機付きモータの制御、低剛性多関節ロボットアームの制御等)を紹介します。

モータ駆動システムの研究開発にご関心のあるメーカーを探索しています。

矢代先生ご講演資料はこちら![]() (2,229KB)

(2,229KB)

●「生ごみ、下水汚泥、家畜糞尿由来バイオガスからのカーボンフリーH2製造反応器」

三重大学 大学院工学研究科 准教授 西村 顕 氏

当研究室では、生ごみ、下水汚泥、家畜糞尿といった廃棄物から細菌によって人工的に生成されるバイオガスに着目し、

ドライリフォーミング反応を用いて、H2に変換し、燃料電池(SOFCを想定)発電するシステムについての研究をしています。

ドライリフォーミングは吸熱反応であるため、熱源が必要です。本技術はドライリフォーミング反応器にメンブランリアク

ター構造を導入することで、低温化およびH2収率の向上を図っています。また、熱源には太陽熱を想定しており、集熱器を

ドライリフォーミング反応器と組み合わせることでカーボンフリーシステムの構築を可能にします。

カーボンニュートラルに関する技術に関心のあるエネルギー産業・鉄鋼業・家畜農家・自治体等、共同研究パートナーを探索しています。

西村先生ご講演資料はこちら![]() (1,868KB)

(1,868KB)

●「水素製造・カーボンニュートラルな再生可能エネルギー利用プロセス」

岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 物質化学コース 教授

高等研究院 地方創生エネルギーシステム研究センター センター長 上宮 成之 氏

地方創生エネルギーシステム研究センターでは、新しいエネルギーシステムの研究開発を行っており、それぞれの教員が研究課題をもち、

研究成果の社会実装に向けた取組を行っています。特に、当研究室では水素製造の高効率化に必要な触媒や分離膜、さらにはカーボンニュート

ラルな再生可能エネルギーを利用した水素利用エネルギーシステムに向けて基盤技術の開発を行っています。反応と分離の組み合わせなど、

これまでにない新規な化学反応プロセスの開発を行うことで、既存の工業化プロセスと比べて、高い転化率が得られ、生成物選択率が大きく

改善されます。

温暖化対策に貢献できる共同研究を実施したいと考えており、水素エネルギー分野に興味をお持ちで、水素製造・二酸化炭素転換に取り組

みたいと考えている企業を探索しています。

上宮先生ご講演資料はこちら![]() (2,655KB)

(2,655KB)

登壇者と繋がりたい方はこちら